《沉默的声音》(René Magritte, 1928)

傅言翕(Guy Flecher)向你们提交了一篇已经超过截止日期的迟到的稿子。这个迟到完全是我造成的。我陷入到一个将我完全淹没和占据的工作中。幸亏有傅言翕,我今天才作为证人出现在这里。我们之间的交流甚为丰硕、密集、出产丰富,有时候可以说是激动人心。

我的文本因此没有回答我这里的关于训练和教育的考虑,而是为了在那里看得更清楚,而向我强制了一次必要的迂回。我同时面对了不光是对中国和中文,对中国的精神分析的历史和地位的忽略;而且是对讨论班《一个不会是表面的辞说》[1] 这个晦涩、难得让人望而生畏讨论班的阅读的忽略。所有这一切都发生在一个很短的时间内。我要乘这个机会补充,这也同样激活了我所不知的我自己和精神分析、和弗洛伊德拉康的关系的问题。精神分析不会保持无动于衷,因此它激起了而且一直激起,在各个纬度上的一个强大的抵抗。这个抵抗以各种诡辩的形式渐渐地散布到文化之中,直到在精神分析本身里面把它耗尽。我们可以非常地确信,精神分析不是为了愉悦或者智慧的人准备的,要不然为什么他们还要走上这条路?它也不是一所开心学校,不是快乐之道,也不是像斯多葛学派的理想那样作为对自身的思考。它可能就是拉康所说的“西方性”(occidenté)本身,我是在“出了事故的西方”这个意义上来理解它的。我们这里,确切地说在西方,我们把它称为文化中的缺陷。我不知道这个是否会在你们那引起回音。总是贴着这样的文本航行:把精神分析作为赌注,用它理解的绳子不能避免危险也不能毫发无伤的掠过。这就是拉康的讨论班的情况。

回到言在性

在已经给你们翻译的文本中(遗憾的是跟我有过不错交流的译者不能到场),我逐渐地把我的工作对峙于激起我极大困惑的公式“言在性”。当然拉康使用这个术语,但是千万不要误解它。颠覆是根本性的。该公式既在词汇层面又在句法和语法的层面进行扑捉。在现实或者是自然数据意义上的术语“自然”完全不合适,它是混淆之源。傅言翕的文章是一个很好的证明。我还是加上这个没有歧义的拉康的话语,他的字眼的选择可以帮助我们停下来以衡量整个意义:

语言在说话的动物的功能中带来了剪子效应:所有我以最普通的名字描述的结构层级,因为作为从根本上改组了需要的东西,所以它们叫做要求和欲望。弗洛伊德作为冲动独立出来的互相替干扰的各个期的序列也是这样构想来的。……弗洛伊德指出在我们必须要求言说存在的性实践中这种剪子效应是巨大的。 [2]

作为实体或者是本质的同义词的意义也是不合适的。因为存在仅仅是语言的效应,所以拉康说,本质只是表面的假装的。为了使人理解他重复解释,他创造了言在这个新词,而后把“言在”(parlêtre)和“表面假装”(s’emblant)这两个新词联系起来! [3]

主体当然是讲话的,但这不是他的优先:

因为话语不是语言,是语言以一种有趣的方式让这个自从跟说话体分开的存在讲话的。很明显,我的狗儿也说话,而且它朝着我说,但是它没有语言,这改变了一切。 [4]

主体是说话的,但是他首先是被说的,也就是说他登录在先于他存在的一个语言中,当拉康说语言的时候,他听到的是结构。

我的文集集中了需要去建立的一门科学中的结构的一些基础——结构就是想说语言——然而事实上语言在这里是作为基础被给出的。

结构主义会持续玫瑰持续的东西,象征主义和帕尔纳斯派 [5]:一个文学的季节,不是说它就不是多产的季节。

结构,与其说它不能超越是因为它登录在实在里面,不如说它给我们一个机会把一个意义给予这个实在的词,在社会主义或非社会主义的现实主义之外,总是一个辞说的效果。 [6]

因此涉及到的不是随便一个结构,既不是语言学家的结构也不是普遍的结构主义者旗下的那些结构。而是,像我们看见的那样,一个被描述为被打洞的结构。它是一个a/非结构。我向你们建议,涉及到拉康让这样一个用拉康方言写出来取代“言在性” 的公式:

言字(在)的a/非结构

如果你们希望的话,讨论时间会有一个评论。

至于孟子和拉康的关系,我相信应该提醒下这个,即使它看起来是一目了然:他们没有占据同样的位置。孟子是在教育家和“政治人物”的位置,而拉康——他不停地在着重强调——精神分析家的位置。

某个位置的姿态,我强调说这个位置不是别的。之所以我要强调,也不是我第一次这样说,我用不少时间重复那里才是我的位置,我认同于一个精神分析家的位置。 [7]

但是,他们至少有一个共同点。就是从事了弗洛伊德曾经排列的三个不可能的职业中的一个:教育、统治、精神分析。

今天,在延长的文本中,我希望给你们讲讲符号(signe)(xing 性)、隐喻和症状,将我支撑于拉康对汉字“厶”谜一样的使用上,我的假设是,这个厶是症状的拉康-中文的书写。但是之前我愿意回到尤其是在这个第十八个讨论班不可否认的向中文求援的意义上。总是沿着在我自己被你们发动起来要做澄清的道路,通过言翕的中介,我就在你们面前前进着。存在着一定数量的对这个讨论班的附属干预,它们是重要的,并散发出一点微光。最具意义的就是1970年6月的《无线电》 [8],因为就是这个讨论班的前夜;和在讨论班中间的他趁着《文集》的翻译在1971年春天在日本的访谈。 [9]

在拉康的回到弗洛伊德中的中文的位置

这个向中文求援有很多理由。在我的文中我提出了一些。但是对于我来说,长久以来甚至可以说是一件明显的事情是,它是拉康对回到弗洛伊德的组成部分,而且对澄清和精神分析的形式化的尝试做出了贡献。我们可以在“遗忘”的意义上沿路质询,在由那些吃透拉康的行家们做出来的杰出评论和研究中的中文参考。大部分的书评在出版的时候都走进了同样的死路,对关于讨论班的第四个封面的那一页,只字未提。这个遗忘难道不是带着“超越”弗洛伊德、“走到之外”“走得更远”的愿望而在一定程度上的对弗洛伊德的遗忘吗?总之就是在没有弗洛伊德的情况下研究拉康,尤其在法国我们很少读弗洛伊德,读德文弗洛伊德的就更少。但是这个遗忘也可能使用另外一种形式。不久以来有人投石问路,试图用中文研究拉康,但总是没有弗洛伊德。所有一切很明显地都以一种我们解释的形式依赖于这个著名的,即拉康的回到弗洛伊德,这个我已经在我的写作中指出,中文在拉康早期就已经明确地扮演了一个角色,虽然这些参考都是零星地散布于其早期口头教学中,基本上没有出现在出版物里面。这个回到,对于拉康来说绝对不仅仅是为了打击弗洛伊德第一批弟子的独自偏移的出发的一击——拉康一共有三击。现在,它是一个站在我们背后的成果了。可以肯定的是,它被很好的保存在拉康的贮藏中。因此我们也许可以翻动弗洛伊德的这一页了。我在写作中强调了拉康在贯穿其整个教学的对这个“回到”的必要的坚持。拉康那里的这个回到,是稳定性的,他一直回到这个问题上。弗洛伊德占据了他的优先对话者的位置,甚至在对他的批判中,也保持在一个支撑点和阿基米德的杠杆的位置上。1977年他仍然写道:

精神分析的临床致力于重新询问弗洛伊德说过的所有东西上。 [10]

因此这个回到是持续的,但是他根据自己前进的情况改变着意义:比如当涉及到处理精神分析实践和理论的关键性问题的时候,当涉及到他自己理论的摇晃的时候。先把弗洛伊德放好位置,然后“从反面”重新提出 [11]。是在1971年讨论班的情况下,我们可以看到可以产生的意义或者其多种意义。在这些重要的转折点上,总是在弗洛伊德的旁边出现了中文或者中文作者。回到弗洛伊德因此明显不是简单的在历史上的,关于源头的声称为“纯粹”精神分析的回顾。它也不是关于弗洛伊德的分析,他个人生活的环境和变迁的回顾。而是关于“发出一个切割点的辞说本质”和关于“有‘裂口’那样的功能” [12],穿透了精神分析和我们中的每个人的裂口。

第十八个讨论班因此登录在一个弗洛伊德规划的从反面的重提上面。一个总的来说通过症状的非能指的一面。也就是说一个关于回到的回到,关于在弗洛伊德意义上的原发的回到,它源自公理“无意识就像语言那样构成”,并且把语言和话语的问题重新至于精神分析的中心。它将会看到拉康至少指望的那些参与者之外的一个成功。但不仅仅是这样。那个年代,精神分析在文化的各个方向上进行传播:文学、艺术、哲学,当然也有精神病学、心理学等等。将它吞噬到转向社会关系的灵修的意识形态的队伍中的倾向非常强大。拉康的讨论班就成为一个世俗的地点:尤其是人们张贴其骇人听闻和颠覆性的作风时,要让人看到是很重要的。人们越来越多地倾向于在隐喻和换喻的各个方向上过度使用语言学中的专门术语,以至于产生意义的通货膨胀和解释的超速运行。简而言之,语言学玩意挂帅。另外,弗洛伊德和拉康的词汇,断章取义的公式,词的游戏艺术成为普通语言和生活修辞学的抽搐的一部分 [13]。就像拉康抱怨的那样“在街头所有的犄角旮旯和我们碰到的那些人那,无处不在的无意识”是大批量的,需要被追回。

必须说,精神分析,所有人都相信哪里有一个确定的观念,一个足够的观念。无意识,没有问题了。好吧,就是无意识,现在所有人都知道有个无意识。再也没有异议,再也没有障碍。但是,这个无意识是什么呢? [14]

所有这种偏向很大部分来自于把词当做物的自发性趋势,是屈服于符号(signe)的诱惑 [15],去自然化,物化,恋物化能指。拉康常常在十八个讨论班上参考马克思,后者在自己的位置上揭露了商人的恋物癖机制。拉康带着苦涩甚至是怒气感叹这种能指的恋物化,以至于他不再谈论这样的能指,而谈论能指的功能。

精神分析家,患判断错误症的人,把这个东西作为能指的闯入,然而二十年来,我竭尽心力解释不要把它当做一个物,因为是断层,是结构。 [16]

实际上,我们仅仅在这里可以作为例子来提及在1961-1962年的讨论班中拉康的努力和固执,在那里他引入了“所有科学都梦想的简单性的理想”的 “一划”。 [17

确切地,涉及到作为一划的一:/。我们可以把老师作为1写的un(一)这个事实精细化,用一个生长的短杠,以某种方式指示它从中冒起来的地方。另外这不是一个纯粹的精细化,因为不管怎么说,我们要做的事情也正是:试图去看它出来的地方。 [18]

在那里向中文的求助,尤其是向石涛,是不容置疑的,虽然没有明确的说明。

因此,一划,要么它像这种垂直的,我们把这个叫做画直杠——要么,它就像中国人做的那样,水平的,看来它样本的功能在所有质量区别的情况下总是跟极致的减缩联系在一起。 [19]

拉康在这里考虑到一:

程抱一(François Cheng)告诉我——我不知道您是否讲了同样的这个东西——他说,

无疑,在基础性的划中,最重要的可能是在中文书写中被考虑为“原初之划”的东西。它的轨迹,根据传统解释,是分开(同时也是结合)天和地的一个动作。汉字“一”同时想说“一”和“原初的一体”。通过联合这些基础的划,并根据不同的情况依靠一些基础的观念,我们就得到了另外一些表意文字。 [20]

一划成为支持和能指的本质本身,

它就这样,用来指示纯粹状态的不同吗?证据只能在第一次出现了“一”这样明白地指示了多样性之后。 [21]

它也没有缺少《老子》42节的开头:

道生一。

一生二。

二生三。

三生万物。

……

能指既不是一个物,也不是一个实体。造成它的一体的东西正是区分,绝对的区分,也就是说没有关系。正是作为绝对的区分,一体性在能指的功能上,被结构化被建构。能指的多产性也正是源于在任何情况下它都不同于它本身。关于这个章节上更多的细节,我把你们送到Eric Porge清楚的工作上,看起来是你们是可以理解的,因为涉及到一篇就是在这里在成都被呈现的演讲。 [22]

拉康反复推敲 [23],又不停抱怨没有被听见。因此一个“回到”强加给他。但是是一个关于创立性的“回到”,换句话说是拉康关于他自己的“回到”。从反面提及的不仅有弗洛伊德,还有初期的拉康本人。因此对拉康自己的重提,也是一个回到《释梦》之前的弗洛伊德,在癔症症状的语言结构的发现运动中被捕捉到的弗洛伊德——是我能在这里依靠的唯一观点。好像是这个拉康用开放的字给我们说的那样(讨论班18,P.44)——至少我是这样听到的:

我说,虽然我不知道我说的东西,我仅仅知道的就是我不知道它,我不是在这种情况下第一个这样说的人,它是我们已经听过的,我想说,这个东西的原因不是在语言本身当中去寻找的。我重新加上的东西,我加给弗洛伊德的东西,虽然在弗洛伊德处这个东西已经在那里了是不容置疑的,因为不管怎样他证明了无意识不过就是语言的材料。我加上,无意识像语言那样构成。哪个语言呢?正好,研究它吧,我给你们说的是法文,是中文。

回到拉康的算式S/s。回到症状,它只能被简化为一个简单意义的水晶化的东西和它的形式上的包裹。把隐喻和它的秘密张力放平,就是对弗洛伊德那里称为原初压抑的机制的替换。因此如果在吸取了我们注意力的讨论班上,拉康也重新质询隐喻的原型:源初隐喻、父性的隐喻及其产物、父姓(或者是复数的父姓),那就是并非偶然。这里仍然是众多关键点相互交错。他停止过谈论父亲的问题,从1963年在他被排除出IPA [24] 之后一直到尤其1968-69年的讨论班《从大彼者到小彼者》以后,这之间有一个父姓问题的突然的中断。父亲的问题形成了一个隐迹纸本、一个复杂的成层现象,那里面交错了个人的、协会的理论上的考虑,对弗洛伊德和其著作 [25] 中父亲位置的批判性的重提,和被安娜弗洛伊德主义所占为己有的精神分析中父亲形象的揭露。第十八个讨论班也结束于对父亲的弗洛伊德神话的批判性重提上,一个再也没有像以前那样用圣经作为支持的重提,仿佛是为了允许更好的思考“隐喻为了不行而造,在那里精神分析移走了所有的面纱”(讨论班18,P46),而是用中文替代了它——又是一条生存之道!父性的隐喻是真的。它就是为了行不通而造,那里是神话的必要性。

我的辞说中的这个小断层叫做“父姓”,它一直敞开着。

拉康在1968年12月4日说。 [26]

一个朝向符号(signe)的“回到”——这让人头痛(casse-tête)——强加上来。

符号(signe)的问题

在讨论班转折点的地方,出现了一句据我所知在拉康那里不常用,但是在后面要常常回来的一个公式:

我回到了同样的点,哎,我在原地打转。 [27]

在一声叹息中拉康说。大家听到了它吗?他在关于癔症症状和“享乐与假装之间无可救药的分裂”(讨论班18,P151)的中间叹息了一下。

他已经确认在他前一个讨论班中某个等价的东西:

无疑,你们会在那里给我说,不管怎样我们都是在原地打转:能指、大彼者、知识、能指、大彼者、知识……那里正是术语享乐允许了向我们指出装置嵌入的点……无疑通过引出这个事实上被认作是知识的东西……当所说的整个得出结论,把我们带到了极限处,弗洛伊德的话语敢于直面的领域之外,——得出了什么?不是知识,而是混淆,因为是混淆它让我们提出思考,由于它牵涉到极限,从系统中出去。根据什么出去?对知识的渴望吗?就好像系统需要知识!系统,它没有任何需要!而我们,虚弱的存在,好像我们在今年的课上每个转折点上碰面时看见的那样,我们需要意义。 [28]

他后来常常重复它,知道在最后的讨论班上,比如在讨论班24:“人在原地打转,因为他是环形的。” [29]

我们尤其支持下面这个说法:

哎呀!我打破头(casse la tête),在我称为的,乘机说,一堵墙上,障碍,当然,对我创造的障碍。是让我烦的东西。我们不会随便创造什么。我创造的东西实际上总的来说是为了解释弗洛伊德——我说解释,但是我不太知道这是什么意思。令人吃惊的是,在弗洛伊德里面,没有这个烦恼的痕迹或者更明白的烦恼,我有的这种烦恼,因此我用了这个形式“我在墙上打破头”来跟你们交流。这并不是说弗洛伊德没有太多的担心 [30]……我打破头,这已经是让人恼火的了,因为我是认真地打破了头……但是让人更恼火的,是我不知道为了什么打破头……最后,所有是心理的东西,就是我用《症状/圣人》写的东西,即符号(signe)。什么是符号?就是在那里让我头痛。 [31]

在1971年的讨论班的框架中,也是我们今天要回到的关于符号(signe)性?的问题的拉康的辞说,1970年6月在《无线电》里他着力宣称,并且出人意料:

以我定义了没人敢那样定义的能指为借口,人人都以为符号是我的事情!正相反,它是头一位的,也是最后一位的。但是那里必须有这个迂回。 [32]

在采访的开头部分,他回答了涉及到跟语言学家的关系问题:

通过索绪尔和布拉格学派,语言学家建立了一个摆在能指和所指之间的横杠的切断,是为了让能指建立起来的绝对区分在那里占优势;但是实际上也有一种完全不羡慕水晶效应的自主性起主导:比如说让音素系统作为这个发现的首要成功。 [33]

但是在语言学中,横杠或者切断都不是问题 [34]。所以在语言学家和拉康中间有一个关于符号(signe)当然更不必说还有关于隐喻的深重误解。前者把符号(signe)树立为科学的客体。但是拉康肯定说,他证实了这个“语言客体”是不可捕捉的。

在这个问题上,他更加忠实于现代语言学的建立者、跟他的后续者们不一样的费尔迪南·索绪尔。实际上,此后者不停地强调思维-声音的神话,语言学需要隐喻,因为它的客体是独特的不能被减缩为一门观察科学;符号(signe)完全是不可观察的,在语言现象中的一切都是精神的,不光是意义还有符号(signe)本身。 [35]

我在这里大胆地做一个也许有点勉强的对照:后索绪尔的语言学家跟跟费尔迪南·索绪尔的关系上就是后弗洛伊德派相对于弗洛伊德,和在某种程度上七十年代的拉康派和拉康的关系。拉康比语言学家更加索绪尔,比大多数精神分析家更加弗洛伊德。尤其是他学习了中文之后,他说:

语言学仅仅是一个隐喻,它为行不通而制造。我告诉你们,这个就是我今年要说的,精神分析,它在这同样的隐喻中,移走了所有的面纱。这正是它向我建议的……朝向我以前学习的中文的回到。(讨论班18,P.46)

在大厅里没有他们谈论的语言学家。但是精神分析家也差不多“语言学家化”了,是的。因此他谈论的不仅仅是Miller给2月10号的这课起的名字“反对语言学家”而且还谈论了反对精神分析家。他在两年后重复了这个:

如果无意识像语言那样构成。我没有说——通过。听众,如果在那里必须听到某种像精神听觉的东西,那么我拥有的听众则是糟糕的,精神分析家们并没有比其他人更好的听觉。由于缺乏选择上的足够注意(很明显这些特征中没有一个感动了他们,使他们惊-讶——在其他地方也是没有),我必须接近大学的听众,在这个领域里面,他们只会犯错,罗列自然环境,阻止我给我自己的学生带去敲击,为了解释,我放行了一件荒唐事,就是把无意识当做“语言的条件”:当只有很清楚的通过这个语言,我才明白了无意识:因此我必须誊写在一个论文中重新看到的一个文本,这个语言,才是无意识的条件。 [36]

对于拉康,语言仅仅作为人类的住房而被设想,符号(signe)首先是一种精神、心理的现实,他仍然以费尔迪南·索绪尔为榜样。在讨论班中,他说:

精神分析必须是被主体居住的语言的科学。在弗洛伊德的视角下,人类是被语言捕获和折磨的主体。 [37]

科学对符号(signe)的异议作为前提条件假设了一种把主体和享乐排除出它的领域减缩的操作。语言学家不考虑言在。还是在《晕头转向》中他确认了这一点。

同样我置于无意识中的参考也正是从语言学那逃离的那些,为了作为科学它只做Parêtre(对,必须念做parêtre),它也不是本体。但是它很好地带领着我们,上帝知道它带我们上哪,但绝不会是去无意识那里,后者在一个结构中抓住它,在这个语言的激发起来的实在中将其击退。 [38]

后来,作为这里的后续,在这个问题的强力要求下,拉康投入到科学语言学的工作中,创造了新词啦啦言语(lalangue)。

这个说法仅仅来自于无意识是“像语言那样构成”的事实,即它居住的啦啦言语是屈从于每个相互区别的歧义。尤其是,语言不过就是其历史在那里保留下来的歧义的集合。 [39]

已经在由字母和处于知识和享乐、语言和身体之间的海岸线引入的lituraterre中宣布过了。海岸线不同于过于截然分开的切断。海岸线是一个柔软的又游移不定的极限,比起轨迹来它更像一条褶子。海岸线是一个非-拓扑,相互交错、缠绕,但又不彼此融化的两个异质性的现实。海水侵蚀了沙滩,退潮时在那里留下它的痕迹,沙子混合了海水,将其染色,使其浑浊,但是不会从那里消失。

中文,它的书写,它的诗歌等等,对于拉康来说在他对语言学的,包括对把音素定义为按照语言类型的理想——客体而剥夺了意义的语言最小单位的双发音理论的批判是一个强有力的支持。相反,拉康对我们说,“在中文里面,……第一个发音是单独的,它在产生意义”(讨论班18,P47)。我不做阐释。是中国人来回答。他们在舌头上进行跟科学减缩同样的操作吗?对于拉康来说它总是一个中文语言的和代表性的实践,至少它有跟他同样的经验,对他来说更加接近精神分析中的语言经历,那里事实上音素就显示出承载了意义。

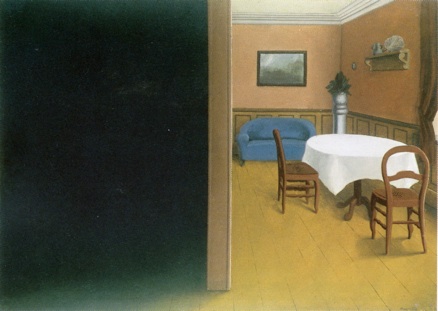

终于,我来了!我要跟你们说,在一课的正中间以一个令人吃惊的方式突冒的“厶”。

1971年2月17号那一课的正中间,拉康就在黑板上写下了这个汉字 [40]。提醒大家注意的是,这一课是从孟子那里开始的,我们已经考虑过的“言在性”也是在这节课上。他在毫无预兆的情况下写了这个si厶。似乎具有让我们吃惊让我们崩溃的形式的一个陌生身体,一块小石头,地毯工人的一颗小钉子,它就这样来到那里。它看起来还很神秘。它占据几乎两页的篇幅,但是在拉康的演说里它作为切割和断层,就好像也可以作为一个语误、一个妙词、一个梦、一个症状,总之在分析者言说的线索中的一个无意识的形成那样。我已经向你们明确了我的假设,根据这个假设我们可以把那里看做一个症状的拉康-中文的书写,一个症状的新版本,试图去表达伴随了享乐之核和外在之意的症状的能指包裹。我想通过拉康本人提供的一些元素来支撑。

1 - 语义的上下文

这个字嵌入在关于自有联想的考虑中:

跟真理有关的今天会涉及到的情况是由我们称之为自由联想,换句话说即话语的自由应用的东西造成的。我从来没有用讽刺来谈论过它。因为在数学的功能中有一种变化的粘性,所以没有一种自由联想我们能说它是自由的;通过分析辞说所定义的功能很明显也不是自由的:它是有联系的。它跟被我快速指定为分析室的条件的那些条件相关。(第十八个讨论班,P62)

跟随在一段简短的关于转移的晦涩与被假设知道的主体的谜后面:

我解决不了转移这个东西。非常确切地是,当我们说被假设知道的主体,按照我的定义,问题完整地停留在去知道是否分析家可以被假设知道他所作的事情。(第十八个讨论班,P63)

在我们所说的精神分析技术的两大支柱“自有联想”和转移之间,显然有着一个隐藏的张力联系着这两者。作为精神分析场景赌注的转移,它在分析者“无拘无束的”辞说中进行操作,又忽略了这个场景的来源。分析家就来扮演了作为其言说的缘起。然后,他明确了这个厶的草图和环境,“真理的大彼者的维度和住宅。”

然后拉康在没有任何哪怕是表面性的过渡的情况下,就直接进入正题:由阴阳的书写、雌雄两本原做支撑的“在言说的存在中没有性关系”。通过逻辑上的操作,由第三者的闯入,否认它们的二元性和两极性。这个第三者,即石祖(不要把它与阴茎混淆了),拉康对我们说,它是(e.s.t的“是”)——涉及到存在——作为女性享乐的器官。但是,我们暂且把它放一放,因为它会把我们带得过远,虽然它跟我们要考虑的东西不无联系。我们仅仅是停留在这个三的必要性上。

“没有性关系”跟隐喻的“失败”有关。拉康说“性关系就是话语本身”(第十八个讨论班,P83),但是它只是一个代理,就像爱情,这个隐喻的非凡形式,是不可能的享乐。症状就是一种结晶的,石化的,封闭的隐喻。借用Paul Ricoeur的漂亮公式,“活着的隐喻”就是释放,从意义的锁链上得到解脱,意义的创造。但是,物,逃离了罗网。始终有剩余。意义的脚步产生了一个“无意义”,它再次投入对物的换喻的追捕。

但是为什么又在大多数都对这个语言毫无概念的分析家公众面前使用这个汉字呢?为什么在对此一窍不通又不会有好奇心去验证的公众面前选择这个字?除了给出他的邀请外,拉康没有对此主题做任何暗示。拉康用他的方法来使用中文,就像他明确指出已经这样做的,尤其是:

关于某些语言学术语的使用,我没有感到任何对语言学家的依赖。我使用合适我的东西,直至某点,我写如我所写,是因为我从未忘记,没有元语言的东西。

他在日本这样说。那么在厶的问题上是否又涉及到他的卖弄,附庸风雅,矫揉造作呢?我对此不相信。通过厶的使用,拉康想要一次新的迂回 [41],通过精神分析的知识,唤醒一个睡觉的听众,包括“拉康派”——日积月累的临床资料犹如新的偏见,把主体的独特性和他们的症状变成聋子。这正是我想要归还症状奇特性的意思,为了再生弗洛伊德在他的初期直面癔症的楔形文字的等价物。在前一课,1971年2月10号拉康说:

症状,就是围绕着它我们可以有一个观念的东西。正是在那之上,你们才作为所有你们的存在自已定位自己。你们唯一感兴趣的一个东西,不落空的东西,不是简单地像信息那样荒谬的东西,是具有症状外貌的东西,即是说原则上向你们发出符号(xing),但是我们又对它完全一无所知的东西。这是唯一可以肯定的。(第十八个讨论班,P52)

在1971年3月17号的课上,关于《文集》和他的顽石,他说:

他们已经说了,我们对此一无所知。请注意,那是很多的。某些我们一无所知的东西,就是希望,是指定在我们这里的符号(signe, xing) [42],幸运的是我们一无所知,因为我们永远都不会懂得已经在我们脑子里的东西。但我还是想把这个讲得稍微清楚一些。故意写一些让人不懂的东西是不够的,而是要了解读不懂的东西为什么具有一个意义。(第十八个讨论班,P105)

2 - 其图表形式

我们可以从拉康在黑板上描绘的这个欲望图表的焦虑之梨 [43] 的开放环型的极致凝缩,这是继算式S/s,横杠的剪断之后的课。算式——“无意识像一个语言那样构成”公理的相关。五十年代,症状的第一个版本的书写,被定义为:

主体意识中的被压抑的所指的能指。书写在肉体的沙上和玛依阿 [44] 面纱上的符号,它通过我们在其构成中已经强调过的语义的歧义性参与到语言中来。 [45]

拉康接着说:

为了寻找出发音形式相互交叉的结构性的结点,弗洛伊德教我们,要在自有联想的文本中,跟随象征系统中的上升性的分支——这个已经完全是清楚的:症状是在语言的分析中得到解决的,是因为它本身就像一个语言那样构成,因为它是那个其中的话语必须被解放的语言。

与之相匹配的是分析家的角色:

(分析家的角色)解释了象征,是它,让在主体的肉体上用痛苦的字母写就的症状,被抹去。在我们的习俗下,魔法是不妥的。因为不管怎么说,我们都是学者,而魔术是不方便辩护的。我们归咎于病人的奇特思想从而摆脱责任。 [46]

第十八个讨论班通过对一个症状概念的制作,不仅把它作为一个意义的解密而且作为一个享乐的书写和编码。

但是继续把我们的假设依靠在跟拉康最近的说法上。他停在对一个汉字字形的强调上:

但是让我感到值得注意的是,是它书写的形式,它允许了我立即向你们全盘托出今天我的言说将围绕的那些术语的位置。 [47]

语言的效果

2.这里它们掌握到

自己的规则。是在这里分析 3.书写的完成

的辞说是某个东西的启示者,

它是一步

我们可以在那里看到一个沉默的开口的形式,那里可以从喉咙深处冒出一声嘶吼或者一个话语。其他的,还可以看到一个开放的爆开的三角形——俄狄浦斯三角的缺陷或者漏洞?当拉康把它作为重新带来的术语的支持而使用这个形式的时候,跟据我的假设,它成为符号-症状的图表的书写。这里的交叉点取代了拉康教学初期算式S/s中与意义相抵触的横杠。

能指和所指之间的那条横杠渐渐地收缩到一个不可定位的极限的点上,一个无限点上。然后,它移动位置并且变得不固定。这个交叉点(2)现在代表了隐藏在欲望中的重力中心。在能指和字母之间,在语言和书写之间,在语言与身体之间的汇合与分流的左右为难的话语的原点。不仅是一个需要去梳理的密密麻麻相互纠结的能指之结,而且是“打洞的言说的核心点”。很早的时候就被弗洛伊德作为脐点而提及:

在被很好地解释过的梦,我们常常必须在晦涩中留下一点,因为我们注意到,在解释的过程中,那里梦思开始结成一团,并且也不再给出梦的内容的补充成分。那里正是梦的脐点,它放置不可重识 [Unerkannt] 的点。在解释中,我们抵达的梦思,实际上必须以一种普遍的方式停留在未完成上,堵塞我们思考的世界中的在这些欲理还乱的网里面疏通所有的方方面面。在这个交错点最为密集的地方则升起了好像在菌丝体 [48] 上长出的蘑菇一般的梦的愿望。 [49]

我们可以加上,这个点2对应着心,点1语言的效应对应着命,点3书写事实对应着性。在Liturattere中的交叉点成为了字母lettre它造就了知识与享乐之间的海岸线。我很清楚,我说得过快,太快了点。那里正是在一个晦涩文本的阅读中需要注意的地方。

凑近那里看,在这个厶的字形中,我们也可以猜到它是波罗密结的前兆。在拉康最后的教学中,我们看来目击了一个向结越来越靠近的拧紧,一直到结的结点本身,一直到洞,结的实在本身。对于拉康来说,用无限延长的直线代替第三个圆,是并非没有道理的:

所涉及的书写来自能指之外。我对书写的问题感兴趣已经不是一天两天,我也并不是第一次将它上升为一划的高度,也就是弗洛伊德所说的einziger Zug。由于波罗密结,我给出这个一划的另一个支持。这另一个支持,象这样,我还不能给你们很好地描述,只在我的笔记里,我写作DI。DI,这只是一些起首字母,即是说无限延伸的直线。无限延伸的直线,我将它描述为圈子的等价物,这是波罗密结的原则。通过两条直线同圆圈的联结,基本上我们就有了一个波罗密结。那么为什么无限延伸的直线会具有这种特质呢?因为它是洞的最好说明。拓扑学想我们指示了,在一个圈里,中间必有一洞[……] 无限延伸的直线具有周遭都被这个洞围绕的特点。这是洞最简单的支持。 [50]

3 - 厶的意义

支持我假设的另外的一些元素来自于被拉康研究的两个意义,根据这样的上下文,我们可以使用这两个字:“拧/伪”(retors)和“私人”的“私”(第十八个讨论班,P64)。Guy Sisaret, 在他杰出的工作中,对拉康使用过的不同中文术语的翻译中,证明了这些选择只是在某些情况下部分的贴切 [51]。拉康没有给他任何解释。我们承认只是依靠上文提及的语境。我们会在这里添加某些补充性的讨论。

a) 让我们从“个人的”和“私人的”意义开始。难道它不是跟精神分析意义中的症状最合适吗?没有比一个症状和它的形成更为个人更为隐私更为独特的东西了。

如果当人类谈话的时候能够相互明白,那是多亏了一个在发出者和接受者之间存在的相同密码的存在,比如说对于法国人就是法语的密码。在医疗意义上症状的理解也假设了一个密码,即是依赖于医生和病人的日积月累的知识和一种解码技术。同样,精神病学也参考一种在世界各地通用并适用于所有病人的国际密码的野心勃勃的分类系统,一个疾病分类学。然而它对于神经症的症状却束手无策。在弗洛伊德时代的医生们——今天的情况也没有怎么变化——就已经把跟癔症的痛苦经历作为他们的“黑胆汁”。Thomas Sdham,英国的希波克拉底,在1962年已经写道:

这种病症是一个普罗透斯 [52],在形式上变幻无常;是一个无休止地变化颜色的变色龙……其症状不光数量众多而且特别多样,在所有的疾病中他们尤其独特,没有任何规律可循,也没有统一典型,只有一个混沌的无规律的集合:因此很难给出一个癔症疾病的历史……它模仿几乎所有人类疾病,因为它一旦碰到某个身体的部分,就立即产生这个部分的症状;如果医生没有足够的洞察力和经验的话,他就很容易错误的将仅仅依靠癔症疾病的症状判定为这个那个的身体局部的本质疾病。 [53]

像让·马丁·沙科那样,在医疗密码的网中进行检查的倾向搁浅了。对于弗洛伊德,癔症的符号、症状成为楔形文字,它是需要去被阅读被解码的一个辞说,一段文本的等价物。

神经症的症状的独特特点,跟语言学家的语言相反,它不对应任何已经建立起来的密码。我们用一个完全不可掌握的的密码来进行操作。

像一个语言那样构成,这些东西首先是些症状,虽然它们像一门语言那样进行操作,但是我们仍然无法掌握密码。(日本)

转移中的神经症患者在其联想、其叙述、其历史的重构、其言说的展开中迂回曲折,建立,释放,或者锻造了他们自己解释密码,我们甚至可以说密码的创造就是解释密码的过程。拉康在一次表达中清楚简要地拾起它:

癔症与众不同的特点确切得说是这个:在言说过程的同时,癔症构造了他的欲望。并不令人吃惊的是,通过这道门,实际上弗洛伊德已经进入了从欲望到语言的关系,并且发现了无意识的机制。 [54]

常常我们会忘记,尤其是在翻译的时候,弗洛伊德既谈论症状(Symptom),症状的形成(Symptombildung),症状化的机制 (mechanisme der Symbolisierung)又简单得说象征(Symbol)。同样,当他谈论梦的时候,他几乎毫无区分的使用术语欲望达成(Wubscherfullung), 欲望形成(Wunschbdung),梦的形成 (Traumbildung)。

精神分析的理论,临床经验的获得不能是语言学的像元语言那样被竖立。尤其是他们的实践者被逻辑性地告知这种会压碎主体言说的独特性、模糊倾听的把能指作为符号把症状学作为症候学的自然倾向。 [55]

我认为,这种倾向在精神病理学的结构中呈现出一种滥用。拉康对此要负担部分责任。诚然在回到弗洛伊德的时代这是有益的。但是当他把精神分析临床压低为精神病理学,虽然后者是心理学或者精神病学的灵感,但这还是操之过急。当涉及到临床实质的时候,较之结构而言,拉康比较喜欢谈论典型,类型。

就唤起了结构的临床类型而言,虽然还是漂浮不定,但是已经被书写了。能够确定和被传递的是癔症的辞说。正是在那里,显示出一个跟科学的辞说临近的实在。我们注意到,我说的是实在,而不是性(自然)。

从我指示的那个地方,这个唤起同样的结构的东西,不一定具有同样的意义。正是这样只有个人的分析:当拥有同样的结构,完全不会有相同的意义,尤其当意义抵达了辞说的时候。

癔症那没有通用的意义,在他们或者她们那里,在认同中起作用的东西是结构,而不是意义。不是因为它针对着欲望,即是针对作为客体被抓捕的缺失,而不是针对缺失的原因,就这样可以很清楚的读出来。(参考:《释梦》中堵塞的梦,成为我特别例子。我不浪费例子,但是当我将它们混合起来,我把它们提升为范式。)

一个类型的主题,对于其他同类的主题来说因此就没有用处。可理解的是,一个强迫症不能给出另外一个强迫症辞说哪怕一点点的意义。因为这样,就有了许多宗教战争:如果对于宗教来说是真的东西(因为这是把它们分类的唯一特点,其他的都不足够),在这么一下子里就有强迫倾向。 [56]

这对“结构”是不利的。相反,这倒是真的:拉康一直支持在癔症的情况下的同一个概念。在四个辞说的这些结构中,癔症占据了一个重要的位置。但是通过横杠,分开$/a的切断,癔症辞说所揭示的是,在拉康听到的东西这个意义上,确切地说被打洞的结构。被横杠描述的洞,在四个辞说中不活动的元素。拉康越来越强调横杠,切断,断层……和洞。当他谈论到普通的人,我们所谓的“正常”人的时候,他说,他呈现了一个环形的结构或者“一个a/非球形的结构,即有一个断开的球形” [57]。在《焦虑》讨论班上,他已经提及了一个“结构的瑕疵”的观点:

所有的结构都有一个瑕疵,这才是造成拉康完整意义上的结构的东西。它召唤结构的瑕疵,结构的这个点上冒起能指。换句话说,结构的瑕疵就是结构中能指的缺失点。 [58]

b)“拧/伪”的意义。这里拉康也不罗嗦。但是我们可以信赖他在对待一个术语比如说“拧”这样的术语时候对词义的、词源的、同音意义的、内涵方面的挖掘艺术。在字典里面最普通的意思有:1.制绳业和缫丝业的技术:被多次扭转的东西;为了形成一条坚固的线或一条绳子而扭转多股的线;我们把一个用扭过的线造出来的织物叫retors。2.转义:人造的;耍诡计的;狡猾的;滑头的;骗人的;管环;扭曲;虚假的;虚构的;人工;仿制的,假的,装模作样的等等。我们可以在这一系列前面加个前缀做统帅:simili-(仿),或者是pseudo-(假)。我们知道来自希腊词的pseudo,弗洛伊德曾确切地把它用在癔症上面。伪,仿,假……这里我们可以顺便加上拉康相契合的意义,为:

它说的是“做”,可是你们也可以看到他用成“作为”的“为”。表示“作为”,即为了隐喻它用作连词,甚至还可以说是参考某个还在隐喻之中的东西。实际上,如果说,它如果参考了某个东西,就正是说它不是这个东西,而且必须做这个参考。当一个东西参考另一个东西,那么更大的广度和更强的柔韧度就被给予了这个词“为”wei 的使用上,它至少可以说“做”。(讨论班18,P47)

我就不再赘述关于拉康在其橡胶逻辑和其绳圈的操作中,拧的第一个技术上的意思。至于第二个意义,大家不要忘了常常在普通语言和隐喻中被使用的术语,尤其是从柏拉图到尼采的整个传统,当然他们的重点略有不同。我必须提醒大家的是,这个讨论班占据了我们一个题目,这里出现了一个术语“表面的,假装的”(semblant)。它登录在把真理当做虚构的辞说的和结构的逻辑中。但是我们这里没有地方进一步发展关于表面,能指,真理和实在这些复杂的关系了。

为了在“伪”上面结束,我给你们建议一点拉康来定义症状的“伪的意义在falsus之下回来”

因为现在让我从falsus即拉丁文中的跌落(chu)中回到语言的纯净,因为必须花时间去在被证实为衰退的东西留下痕迹,为了把较少的虚假与拒绝了它的真实相联系。至于跌落的过去分词fallere, 缺乏(faillir)和必须(falloir)都在那里找到曲折的根源。我们注意到只是在同音意义的水晶效果的支撑下词源学才来到这里。

当涉及到在解释中为虚假辩护,是把它当做必须,把这个词双倍化。就是像 falsa, 意思是已经跌落了,一个对“是”的操作性解释才来到:在制造了“是”的地方,才是联诵错误。

别忘了,症状就是这个 falsus, 它是精神分析的原因,是制造其存在的验证的诉讼。 [59]

4 -书法

我来到书法这个地方,同样也是为了书法的暗含的影射来支持我的关于厶的观点。拉康常常在他讨论班的课堂上抱怨,他不得不使用完全没有像书法毛笔那样有柔软度的粉笔。他在黑板上重新写了个厶:

我很遗憾,粉笔没法让我像毛笔那样体现重点。(讨论班18,P63)

我无意在你们面前班门弄斧,去明确你们传统和你们文化下书法的意义和重要性。你们当然比我懂太多了!我只是试着澄清它对于拉康的重要性。拉康常常对这种书写的艺术赞叹不已,这个跟思想、绘画和诗歌相联系的隐喻和富含隐喻的创造的杰出意识,那里,

手中的独特性超越了全部。(讨论班18,P121)

在这个角度下重新质询“言在性”一定不会枉然,同样,在我们传统下的我们倾向去思考去生活的身体与语言的关系,好像被过于生硬的分开。也许正是在这个书法经验的参考中,他思考海岸线游走不定的模式,接近褶子、折页和线条这些关系本身。这仿佛就是这个文本中他告诉我们的东西,它对于我至少还保持着它的神秘性。

在它之前没有任何痕迹的杠,是造成海岸线上土地的东西。Liturapure,就是文字的。生产,就是对这个主体赖之存活的一半的再生产。……生产单独的确定的杠,是书法的挖掘。你们总是可以尝试,简单地尝试我不愿意尝试的东西,因为我将会搞砸。第一因为我没有毛笔,尝试一下从左到右描画的横,为了坦诚地把一条线一画当做字来描绘。你们会花掉大量时间来研究去它谋求怎样的性质它又是停止在怎样的悬念之上,以至于你们所做的都将是糟糕的,对于一个西化的人,真是完全没希望。(讨论班18,P121)

拉康后来用他的波罗密结他自己西化的书法发明了他的证明艺术,用他的手和他的手指发明了思考的艺术。在他最后的以长长的沉默来标注的讨论班上,他做了这个令人震惊的宣言:

最简单状态下的波罗密结的隐喻是不恰当的。是一个对隐喻的滥用,因为事实上没有支撑想象、符号和实在的东西。 [60]

这个断言还等着被解释。它保守着自己的秘密。但是那不正是以一种更加突如其来的可能也是更加绝望的方式去说,隐喻是为了行不通才被造出来的,也正是这个隐喻的失败,这个隐喻的裂口实际上造就了它的开口和它创造的张力呢?

5 -隐喻的为。症状和诗歌

摘自讨论班18(P53)的一课中“隐喻的为”,就其意义而言,看来现在明了了。在这个公式里面,拉康实现了把“做”意义上的“为”和隐喻的“作为”的“为”的综合(两个意义同时被提出)。隐喻的为因此在这里把症状的产生的过程描述成隐喻,描述成一种“为”的两个意义的综合。拉康通过在“哑剧”黑板上描画这个汉字“厶”,也是为了说在生命和语言中的每个主体那里的独特编织的症状——这里似乎是癔症——形成是富有隐喻的创造。

隐喻的为,就像话语,像书法,是具有丰富术语意义上的行动。

然而,神经症的症状就像我们已经提过的,是一种凝固的、石化的或者晶体化的隐喻。必须有转移的火花重新给它生命。只有在精神分析框架下的语言的经验,主体才会跟被他湮没的(弗洛伊德所说的unerkannt)隐喻创造(它统帅了症状的形成)的力量重新联结。

精神分析的经验是一种对登录在通向新创造的既定情况里的潜在性研究的经验。

拉康和弗洛伊德都曾抱怨过自己不是诗人 [61]。在第二十四个讨论班1977年4月19号的一课,在对程抱一关于中国诗歌和罗曼·雅各布松关于诗歌问题的工作的称赞之后,他还对分析家们说:

隐喻和换喻,只有作为有能力让其他的东西起作用时,它们才有解释它的意义。是通过它们发动的这个其他的东西的功能,声音和意义才紧密地联系到了一起。然而一种解释仅仅在真理作为诗被证实的时候才会扑灭症状。

然后是5月17号:

主体把自己当做上帝。可是他没有能力验证他是从能指S1生产出来的,也没有能力验证这个S1为了另外一个能指代表了他,就是从那里经过了所有意义的效果,这些效果立即就堵塞了,成了死路。这就是窍门!人的窍门就是把所有这些都堵起来,我告诉过你们,用诗歌堵起来。只有诗歌允许了解释,因为这个我才没办法在我的技术里抵达它支持的东西。我做“湿人”不够,我不够“湿”。

治疗师 (René Magritte)

没有结论

降落有点突然。还是需要加上一个可能有点姗姗来迟的句点。我不能有另外的方式,最近我打开的这个工程的状态和丰富性,是因为或者说幸亏有了你们。我没有学习过中文,面对了一个号称是困难甚至是不可穿透的,又是出版不久的文本。我给你们呈现了这个工程的一些片段,同时我从来没有确信过自己的眼睛,时而迷茫时而偏离航向。我就在这个讨论班中漂移流浪。我四处晃荡,迷失其中。我借助了陡峭的路,另外一些更加开放也会更加架空。我身陷死路,撞墙;但是我不能放开,或者是因为它拉住我。我就停留在一个令人头晕目眩的歧义和矛盾的文本的明亮-晦涩之中。

斯特拉斯堡(法国) 2010年4月6日

Ferdinand Scherrer