夫道之而无语,名之而无名,视之而无形,听之而无声,则道之全也。

何晏 [2]

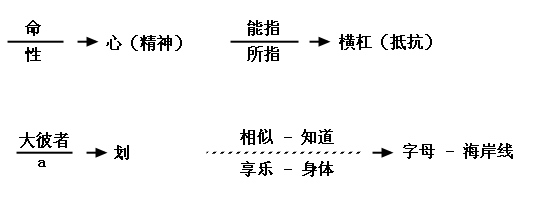

一个不能平置的结就是符号的结构。

拉康 [3]

作为开篇

题目覆盖了从书写开始的拉康教学的跨度,我强调书写,是从1957年的算式

S

—

s

到1972年波罗密结的引入。

这个提醒是否有用?所有的教学都伴随着这样的一个思考,就是把话语和语言的领域放到精神分析的理论和实践的中心,并从中提取所有的结果。简短地说,精神分析的平台,置于由性欲、语言及无意识组成的三脚架上。这个特别的弗洛伊德的三脚架。诚然,此三者,语言、性欲和无意识在弗洛伊德之前就存在了,但是,但是是他把他们联结在一块,他在由他发明的设置中心操作和表现他们,进而颠覆了意义和革新了症状的概念。症状,在把我们汇聚一堂的这个关于孟子的“言在性”的讨论中处于绝对关键的中心位置。

这个算式,是借助于索绪尔符号图式,由精神分析经验的火光照耀下所揭示的尤其是关于发现症状的意义及结构一系列操作更替的成果。它可以被考虑成语言的基质细胞,在拉康制作过程中,它知晓所有的变化和重写。

拉康很熟悉这类强加于语言术语和被引入精神分析领域中的概念的扭曲和颠覆性。可惜,这让“被剽窃的”各学科的专家很恼火,他们叫嚣着这是丑闻和背叛。作为读者,常常被他迷惑,迷失方向或者被激怒等等。我们设想汉学家,像其他大部分(甚至是最虔诚的)读者一样,他们晚些时候会发现,拉康的“中国玩意儿”让他们中的大部分人裹足不前,而且由于其不同的观点,他们还会表现出自己的非难或愤怒。弗洛伊德也是一样,虽然他的方式的思辨性要稍弱,他也在前进中逐渐改变了词和概念的意义,并给所有的语言尤其是法语摆出了令人生畏的翻译的问题。他们两个既不是为了耍脾气,也不是因为附庸风雅,或者是在概念上赶时髦,甚至不是一个选择,而是由精神分析本身所强加的一个必要。不要计较这打开了阅读错误和误解的闸门。

这是在克劳德·列维·斯特劳斯意义上的“碾碎 ‘和’修补”。拉康同样也在中文中间实践它。正好有一个例子,我们将回到这个例子上,因为这是我们研讨会的主题核心:“翻译”了孟子那里的 xing“性”的深海般的箱子概念“nature”。 它作为一个词的游戏来到了拉康那里:关于 Xing 和符号(signe)。性 Xing 就是发出符号的东西,换句话说拉康把性 Xing 作为症状的等价物一样提出。这样,他在52页上说:

症状,就是围绕着它我们可以有一个观念的东西。正是在那之上,你们才作为所有你们的存在自已定位自己。你们唯一感兴趣的一个东西,不落空的东西,不是简单地像信息那样荒谬的东西,是具有症状外貌的东西,即是说原则上向你们发出符号,但是我们又对它完全一无所知的东西。 [4]

紧接着稍远的几行:

Xing, 某种行不通的,落后的东西。

最后,在58页以更明显的方式说:

因此我们也可以说,语言,作为在世界上的,普天之下的东西,语言,它就是造就xìng,性, nature的东西。

拉康在这里忠实于孟子比不上忠实于汉语,它比其他所有语言都依赖上下文。每一个字,每一个词都可能根据更广大的词义上的上下文完全改变意义。在精神分析经验中的上下文中,这也是同样如此。拉康在这里在他自己言说的上下文中改变了Xing 性的意思。可以说这些中文参照,拉康明确地说了是来自语言学的。

我只是给了一个含有语言学术语的某种使用的搭接石,对于这种使用,我没有感到任何对语言学家的依赖。我使用合适我的东西,直至某点,我写如我所写,是因为我从未忘记,没有元语言的东西。 [5]

我们之后还会回来,但是是回到跟刚刚所说的性/症状相关的算式中来。

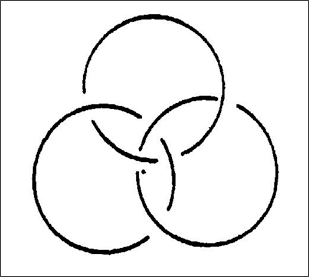

它由三个元素组成,因此现在一上来就是一个三元结构:S能指,s所指和将这两者分开的横杠。正式这个既被语言学家忽视又被所谓的结构主义者们忽视的小短杠引起了拉康的注意。这一划,像“一”一样的短杠,中文书写的基本元素,既同一又分离。它是无意识形成、症状标记的脐点和晦涩中心的第一个书写。弗洛伊德将它称为“Unerkannt”,拉康解释为“无意识的老概念” [6]。它伴随着拉康的制作而改变名称和功能。与意义抗衡的横杠,变成了断口、分离、裂口、一划、海岸字母、结、洞……所有后来众多的建构都可以被看做是原始算式和被这里的S和s之间的横杠所表现和隐藏的张力的发展和展开。直到1972年波罗密结的引入,标志了对装饰了拉康口头讨论班中文参考的结束,仿佛拉康终于找到他自己的书法或者是他自己的“书写艺术”,这个对他自己的辞说,精神分析的辞说来说更为合适。

中国经典文本阅读的过渡将是至关重要的。我尤其想考虑其中两位重要的摆渡人。一位是哲学家(如果这个头衔是恰当的)、诗人、书法家和画家石涛,他的贡献在于具体了能指的功能和本质。另外一位是思想家、伦理学家、教育家和“政治家”孟子,他重新考虑了身体和语言,享乐和知识的连接,并革新了症状的概念:不仅解释一个意义而且回答了意义之外的享乐。

为了总结开篇,我首先给出拉康教学的关键点。我称为关键点而不是结果。被提出的问题——最后还要看看是哪个——仍然悬而未决。晦涩始终还是晦涩,虽然比以前清晰了一点。

这些波罗密结唯一的引入,是它们支撑了一个骨头的观点。如果我可以说的话,一个充分地假设了某种我在这个情况下称之为“骨物”的东西。这个骨物,它刻画了伴随着它的字母,小a。如果我将骨物减缩成小a,确切地就是为了标出字母,这时候,它只见证了一个小a如同其它字母一样的对书写的入侵。

所涉及的书写来自能指之外。我对书写的问题感兴趣已经不是一天两天,我也并不是第一次将它上升为一划的高度,也就是弗洛伊德所说的einziger Zug。由于波罗密结,我给出这个一划的另一个支持。这另一个支持,象这样,我还不能给你们很好地描述,只在我的笔记里,我写作DI。DI,这只是一些起首字母,即是说无限延伸的直线。无限延伸的直线,我将它描述为圈子的等价物,这是波罗密结的原则。通过两条直线同圆圈的联结,基本上我们就有了一个波罗密结。那么为什么无限延伸的直线会具有这种特质呢?因为它是洞的最好说明。

拓扑学向我们指示了在一个圈子里,中间必有一洞……无限延伸的直线具有周遭都被这个洞围绕的特点。这是洞最简单的支持。

那么,这个对我们的实践有何参考?那是因为这是人,是人,不是上帝,是一个三元的一个组成部分;这个三元的一个组织部分,我们称之为元素。为什么是一个元素?一个元素,它成就了一。换句话说,就是一划。

成就大写的一的东西,一方面因为它成就了大写一,所以它启动了替代。元素的特质,这开始了他们的联合。于是,实在、象征和符号终于在我看来切合了另外一个三段式,实际上也就是亚里士多德的组成人的汁水的三段式:精神(nous), 灵魂(psuchè), 躯体(soma)。 或者是:意愿、智力和感情。 [7]

距离两页远的地方,他给了我们一把打开潘多拉盒子的小钥匙。潘多拉盒子代表了这篇就其简单性而言,既光明清晰所以又令人盲目迷惑的文本。这把钥匙也是将孟子请到精神分析舞台上阴影区域中的钥匙。

这个为我们指示着什么?——如果不是某种在所有人类那儿已经有的不完善的东西,既与躯体的关系之外还会是什么?谁知道在他的身体上发生了什么?清楚的是,正是那个地方,某些东西具有相当的启发性。可以肯定的是,涉及到的某些东西就是给予无意识意义的那些。但是,如果有些东西是我从一开始就很注意地讲述的话,那么具体地说就是这个,无意识,它跟我们在关于自己的躯体的问题上有一摊子事情被忽略这个事实无关。我们知道的东西是具有另一性的东西。我们知道从能指中冒起来的东西。

无意识的老定义,Unerkannt依靠于我们对自己身体上发生的事情的无知。但是弗洛伊德的无意识,是值得在这里被提及的,正是我所说的,在对于我们来说陌生的躯体和某种绕圈子的即无限延长的东西之间的关系,总得来说是是一个,两者等同。这个某个东西即是无意识。 [8]

我只是粗略地写了一下术语和过程,以后也许还会重新回来。但是,预先,我必须展开极端困境的网,它在我这里激起了在你们面前讲述观点。

开场,困境

可能会比之前预计的要长一些,但是我必须在我对你们的讲述中告诉我所处的位置。在我的发言中,我将结合拉康对汉字si厶的阐释,和你们谈到符号,隐喻和症状。

困境并非虚构,它唤起的不是为了吸引听众好意的雄辩家的狡猾。我的朋友傅言翕可以作证,虽然他趁此机会正好可以抱怨一下,因为这几个月来我没有让他有过短暂的休息。

我的困惑处于压制和焦虑之间的某个位置上,它在障碍和屏障间航行却又看不到岸。被阻碍,就是被困扰、被羁绊,尤其是在大彼者的欲望中。唯一的出路就是着手于工作。虽然我并不认识你们,也不知道你们等待着什么,但你们已经成为原因。在这一点上,我跟 Patrick Gauthier-Lafaye 一样,把你们放到渡者的位置上,既拉康说的“顽石”。顽石,1971年拉康在日本人面前在后来被翻译成日文的《文集》中用来指示分析家的不可能的位置,他说:

用隐喻的说法,每个这些写作都像是我们在禅境花园里面看到的那些假山。它代表了它。我在周围仔细梳理,然后发现那里有些东西看起来像一座假山的东西。一个成分复杂的假山,但是主要是由我大量的蠢话和迟钝构成。人类的定义,就是一颗蠢话的花菜。但这仅仅是这个问题的一个方面。另一个方面,还是某个顽石,它跟言说有更多的关系。言说所搜索的某个东西可能可以略略勾勒。刚刚我所说的不能说的东西,最后就是我们总是试图去说的东西。与其相关的是不要犯错。那里有一个陷阱,即是相信这个顽石是给某个人的。数世纪以来我们都掉进这个陷阱中。并不是因为这个顽石是和言说的梳理在一起它就一定要发给某个人。具体地说,成就花园之美的东西,是因为它们并不是为了任何一人。至少似乎直到今天也没有人知觉。相反,梳理,即言说,它发向了我称为大彼者的东西。

之前当我跟你们讲症状是向谁发出的时候,很明显它朝向一个无人的地点。大彼者,它不存在。但是所有在语言中登录的东西只能参考大彼者而被思考。这才是从根本上区分想象的和符号的东西。 [9]

因此,我的困境表现为两个方面:一个是拉康和中文的关系,另一个与研讨会同名的“言在性”。

而我,我对中国一无所知,中文又是深邃莫测。因此我来这里也是为了发现和与你们相遇。与那些用狂热的见证来描述中国的人相比,他们中的大多数对中国非常了解的,甚至表现得比你们自己更了解你们自己,或者试图凿开“众妙之门”(《老子》,第一节),我没有根本独特的相异性的经验。相反我自己的历史织就于二者之间,在两个语言之间的航行,我精神分析的经验和我偶尔作为翻译的实践让我变得怀疑起所谓的异国情调和迷恋来,它们不过是这样一些无名的伤怀,自负的倒影或者抵抗大彼者的气恼罢了。我更加偏爱关注传教士的儿童的眼睛,他们不会在意传教士穿着什么。相异性是不可定位的。它既不在肋骨,不在两侧,也不在任何一边。它没有基本点。它同时既近且远。拉康对我们说它是“奇” :“如果空心就在你那里,空就是你本身的话,那就没有临近可言。”它既不是这个侧面也不是那个侧面。它在两者之间经过。相遇假设了两者离开自己河岸上的停泊,在两岸间的水上冒险:那里分分合合的源与流、“妙”与“徼”(《老子》第一节“故常无欲以观其妙,常有欲以观其徼。”)、“谷神”(同上,第六节“谷神不死是谓玄牝”)与“天下溪”(同上,第28节“知其雄,守其雌,为天下溪”),按照程抱一的发现则所谓“中空之气”。隐喻的开口。欲望与创造盲目的发生地。

人们说“拉康是中国人”。他的“字”他的“书法”,尤其是他后期的教学(第十八个讨论班也包括在案)既矛盾又难以解读,对包括法国人在内的读者来说都像是中国书写一样晦涩,令人迷惑。但是这种情况下唤起的常常就是拒绝或者是厌恶的嘲笑而不是迷恋。拉康真是无可救药地晦涩。诱惑是巨大的,自从试图从拉康读过的中国经典文献中寻找拉康谜题之钥匙并试图通过用另外的方法阅读而努力超越他曾遇过的困难以来。那么,这样就是忘记了拉康经验的领域是在精神分析之中,而他优先对话者是弗洛伊德。来自于欧洲的“倾斜汉化”的危险不就是抢夺中国人自己的阅读因此也就是抢夺弗洛伊德和拉康文本的翻译吗?把精神分析与中国的关系首先考虑为困难甚至是不可能的,是出于一种假设的特殊性和想象中国的本质上的相异性,想象的中国完全是一块抽象的无时间的花岗岩,是忘记精神分析在其诞生的大陆上和彼处永不停息的冲突的结构性的抵抗。于是,考虑中国-拉康之讨论的方式,可能会唤起因接待文化的溶解而对精神分析压抑的诡辩形式,如同曾在法国和美国发生的那样。弗洛伊德抱怨前者,对后者感到怀疑。这就是拉康“在弗洛伊德的意义上”回到弗洛伊德的必要性的起点。后来他在1971年4月21日向日本人申明了这一点 [10],之后他又遗憾日本人没有精神分析的经验,因为:

事情是这样的:如果你们不是分析家,就很难想象我们称之为躺椅上的经验的东西。即是说,什么发生了,当一个人在哪,在分析室里,在躺椅上并且进入一个把戏,因为显然精神分析是一个把戏;绝不要试图想象将会是不知何种存在的或何种灵魂之心的发现。它是以什么的名义展开的呢?

并且提醒对回到弗洛伊德的急切的必要性

不是要回到弗洛伊德本人。简单得说,被读的弗洛伊德曾经是任何一种表现为新的方式,它完全剔除了所有我们已经接受的东西。涉及到是绝对颠覆性的东西。我们必须不惜一切代价建立允许我们考虑不移动,停留在人类思想本身的、之上的、甚至是之前的小的精神图示。必须不惜一切代价停留在那里。这样我们就可以从弗洛伊德那里读到我们想读的东西,而绝不是听到已经写得一清二楚的东西。

还加上:

当我说回到弗洛伊德,不是让大家试图立即分辨出叫做“无意识”的棉花球和它辐射出的叫做“意识”的羽毛的东西。不要把你们的图式总是放在被称为灵魂的,有其自主生命的物质的观点上。因为这样人们就会去想,灵魂有它独特的生命;这就和简单地把生命等同于灵魂,是灵魂主导着身体的观点太接近。以前我们就这样阅读弗洛伊德,以为无意识就是一种物质。

这就是我教学的开始,我把时间花在参与一些东西上。是从51年开始的,我身后有了十二三年的实践。我看不出为什么要过早地讲授这些东西,是我有了一定分析家的经验之后,当然伴随着对弗洛伊德的阅读,无偏见的阅读。

三年后在一份意大利的杂志上:

精神分析,就是弗洛伊德。如果我们要做精神分析,就必须回到弗洛伊德,回到他的术语和他的定义,逐字逐句地去阅读和解释。确切地为了这个目的,我在巴黎成立了弗洛伊德学校。二十多年来我一直陈述我的观点:回到弗洛伊德简单地说就是清理存在理象学的偏差和歧义,比如说,作为精神分析协会的机构形式主义,从他的工作出发按照定义和枚举的原则提取弗洛伊德的阅读和教学。重读弗洛伊德仅仅是说重读弗洛伊德。在精神分析中,不这样做的人就是滥用公式。 [11]

因此对于我来说,一个不适时的,甚至是一个误解的根源的东西,就是以众多的中文参考为借口,把第十八个讨论班称为“中文讨论班”。另外这也不是了然的。实际上,另外还存在着有更多直接意义的,尤其是为了制作能指的功能而在能指/享乐和症状理论的修订以及符号问题上对孟子的参考。我尤其在这里支持和吸引拉康的石涛和他的“一画”论,在书法的实践与意义上,关于yi“一”——在书写和话语之间的中文书写的基本元素。所有这些在我们的字母书写中被遮蔽了,我们的书写给出了在书写中的直接对换,话语的继续,声音与意义的透明这样的假象。精神分析实践,自由联想及其相关的东西,转移,揭示了话语和它的书写所掩藏的动力的面纱。拉康对我们说,它“让每个时刻都实实在在,思想的距离,也就是说从无意识到话语”[12] 。分析中的主体有缺少对“不识”(Unerkannt)的认识的经验,弗洛伊德在关于梦的脐点时谈到它,这脐点也是他所有话语的、欲望的……和他的分析的脐点。

在被很好地解释过的梦,我们常常必须在晦涩中留下一点,因为我们注意到,在解释的过程中,那里梦思开始结成一团,并且也不再给出梦的内容的补充成分。那里正是梦的脐点,它放置不可重识 [Unerkannt] 的点。在解释中,我们抵达的梦思,实际上必须以一种普遍的方式停留在未完成上,堵塞我们思考的世界中的在这些欲理还乱的网里面疏通所有的方方面面。在这个交错点最为密集的地方则升起了好像在菌丝体 [13] 上长出的蘑菇一般的梦的愿望。

因此我的看法是,在这种情况下汉化拉康就是在拉康的不管是形式上的还是基本的关键点上造成死胡同。我认为,必须认识到对中文和对孟子的参考是在1969-1971年间跟当时拉康在政治与协会中所处的危机情况 [14] 相关,有非常特别的作用,我们才能从这里发展。而确实的是,在更加悲剧的1940年间,拉康从不久之前安顿在里尔街的家走到对面,为了在东方语言学校跟他的师傅戴密微(Paul Demiéville)相遇。

孟子本人在他的时代也面对了不同的思想潮流和暴力的论战,于是在拉康不得不跟以科学名义嘲笑他的隐喻和符号概念的大学势力和语言学家论战的时候,孟子被拉康拿来作为一个在其领土之外的支撑点;当跟他学校的分析家塞尔日·勒克莱尔有分歧的时候,或者再跟哲学家雅克·德里达关于话语与书写关系问题上有不同意见的时候,孟子又在症状、符号和人类的概念上被他重提。那里他处理了至关重要的问题。正如刚才所说在符号和症状的理论上他回到了男人和女人和性关系的问题上,回到语言同享乐的关系上。他同弗洛伊德和其父亲理论交锋,尤其是在俄狄浦斯神话和对《图腾与禁忌》的批判性的重提上。我觉得,一部分过分的隐藏的对弗洛伊德的批评是由一些学生做出来的,他们挥舞军旗,把所有的问题都给予隐喻和换喻,模仿自己老师的口气指点江山。通过把语言和言语放到中心位置,从而提出弗洛伊德和弗洛伊德规划之后,现在涉及到的是再由“反面”把问题重新提出来。 [15]

因此在那个每个人的嘴上都平庸化弗洛伊德结巴拉康的时代,像拉康所说“无意识在街上追逐”,这个对中文的回溯同样也有唤醒的功能。他后来确切地承认了使用改变航向的抛物线。同样也是在第一个讨论班 [16] 的开篇中禅宗的棒喝与讽刺的等价物,或者他在1972年开的一个严肃的玩笑,那天,他在黑板上写了最后一句中文。

此讨论班并非中文讨论班,或者应该是拉康派讨论班,就像他本人在此问题上常常引用的提法:

不管怎样,我感受到的一样东西是:也许是因为以前我学了中文,我才是个拉康派。从那里我想说,我觉得重读一些我已经浏览过的,但是读得磕磕绊绊的东西,现在重读我已感觉它们跟我说的东西不相伯仲。 [17]

除了,必须说两年以后他说了与前书写等价的波罗密结,确认说这东西简直就像戴在手上的戒指那样切合之外,还必须强调的是,他在这里谈论了一个在精神分析缘由协会的发展的事后效应。这里的下文我们稍稍引用一部分,之后我还会将全部引出,因为它部分地揭示了上下文和一些关键性的东西。

语言学只能是一个隐喻,为了不能前进而被制造。但是最终,我们还是对它很感兴趣,因为你们会看到。我告诉你们,今年我要跟你们说的是,精神分析,正在这隐喻之中,精神分析移走了所有的面纱。这正是我所得到的启发,回归就是这样,总之大家知道根据我对中文的旧有的小小获益,就是这样。但是,为什么当我跟我亲爱的戴密微老师(Demieville)学习时,我没有明白呢?至少不是太明白。我那时已经是精神分析家了。毕竟还存在一个语言,在其之中把这个叫作wei(為)……我用粉笔写这个字可能不是太好,但是还是清楚的,我要重写一下,你们看到怎么写因为……(很小的笑声),它,这个wei(為),它同时在具有 “无-为”的意思,在 wúwéi(無為)这个词组当中,所以说它的意思是“为”,但是有一个小地方要注意下,你们看到“为”也被用作“作为”,这就是说它有“作为”的意思,也就是说,他为了做一个隐喻被用作连词。 [18]

因此那里就有某种辩证法。他是在事后才承认多亏了中文才成为拉康派。但是他是因为已经是分析家,即弗洛伊德派,而且是在其投身于“回到弗洛伊德”的前夜,才走向了中文。在他1957年的一份简历里面,他还证实了在这个意义上的进程:

完成于东方语言学校(戴密微教授)一项必须的语言培训

回到弗洛伊德的必须性

那么对于作为拉康派对于拉康来说意味着什么,中文在这项事业里又起着怎样的作用?据我所知,他明确的说到拉康派只有一次。不管怎么说,这种情况在他那都是少有的。1980年他说:

你们才是拉康派,如果你们希望的话。至于我,我是弗洛伊德派。这就是为什么我觉得很愿意跟你们说说我支持的弗洛伊德,但不是今天。 [19]

这是在加拉加斯(委内瑞拉),因此是在国外。法国的潮流是说拉康派而很少谈及弗洛伊德,其中翻译既散乱又稀少,很大一部分质量还很差劲。1971年春,正是第十八个讨论班那年,他趁《文集》翻译的机会访问了日本。据我所知,他没有说起任何关于巴黎讨论班上中国参考,而是谈论了弗洛伊德与精神分析。

相反这倒是真的:有两次他谈到了跟弗洛伊德相关的他的创造,这两次机会并不是没有联系的,因为在第一次中他谈到能指和享乐客体的关系,第二次享乐与语言和身体的关系。1966年11月16日 [20],他确实讲到了他的创造客体小a。后来在关于享乐的领域中,他在能说的东西的极限上,提起了“万有引力的骨头”,且具体到这个开放的工地位于哪个地方。

至于什么是享乐的领域——啊哈,这总是不能明确,因为肯定没有时间那怕粗略地描述它的基础,这个拉康派的领域,但是曾经想这样去做。 [21]

当拉康转向另外的中国人,也总是在精神分析家的位置上,他从来没有停止推敲:

某个位置的姿态,我强调说这个位置不是别的。之所以我要强调,也不是我第一次这样说,我用不少时间重复那里才是我的位置,我认同于一个精神分析家的位置。 [22]

而每次他朝向中文总是他游弋到他的思想和他的制作的极限边缘时。即在他询问分析经验的意义和独特性,以及精神分析家的位置的时候。这里特别涉及到孟子:

因此,我必须提醒这个。

我可以得体地说出我所知道的吗?我知道什么呢?因为,毕竟,也许,我把我自己放到了一个地方,一个可以用孟子来命名的这个地方,我在上一次已经给大家介绍过这个人的名字。

……孟子保护我,我不知道我所说的。也就是说,我不知道我所说的,也就是我所不能说的。 [23]

拉康第一次“邀请”孟子《会饮》,是在1960年的讨论版《精神分析的伦理学》。但是这个邀请是低调慎重的。仅仅几行隐晦的影射:

刚刚我给你们讲到了孟子。孟子解释得很好,在你们可能错误的以为是一种乐观主义观点的人性本善之后,在我们最无知的东西上,他怎样制作了来自天上的法律,跟安提戈涅一样的法律。他给出了一个绝对严密的论证。现在我给你们讲这个太晚了。关于天的法律,正是欲望的法律。 [24]

换句话说即是语言的法律。但是在他的听众面前他没有继续发展。拉康与孟子的关系仍然停留在私密的状态上。一种密谈。孟子站在拉康的这一边,就像后来1971年面对着语言学家那样当拉康触及到炫目的极限的时候,他支持了他的辞说。1960年,在精神分析的伦理学的反思框架下,和基于索福克勒斯的安提戈涅的精神分析经验关于悲剧的研究中,孟子干预进来。安提戈涅,拉康说,

在这个极限上,这个出于无 ex-hinilo 不是别的,正是在人的生命中建立了如同语言那样的切割。这个切割,它从那儿开始就一直表现为语言对生命过程中所发生的一切进行断句和切割。 [25]

安提戈涅表现得如同自主的(αντόνομος),人类和奇迹携带者之间的简单关系,即能指的切割,具有无法从反面超越它和反对它的一切的能力……然而,安提戈涅仍然走到了我们称之为纯粹欲望的满足极限,比如说纯粹的死的欲望,她就是这样具体表现了它。 [26]

她占据了这个 ming 命与 xing 性之间的位置吗?这个位置,是否就是拉康称之为纯粹欲望—— xin 心,欲望的涌现点?但是在安提戈涅惊艳的美貌中,也同样表现了隐喻的形象。隐喻的隐喻,纯粹的隐喻。的确,惊艳的美对于观众而言也是盲目的美,在那之外,他们什么也看不见,什么也抓不住。隐喻的源头避开了创造的过程。美貌,是一层遮盖了恐惧的面纱,同样也是美杜莎用来遮盖其丑陋和对抗惊恐的可以让人猝倒的头部面具。

拉康就成为分析家有这样的质询:

我提出问题,什么是精神分析的真正的末尾,我听到是准备成为分析家,在它的终点上,难道不是去直面人类生存现实的遭遇,这里准确的说是弗洛伊德,通过对焦虑的阐述,定义了其基础,那里产生它的信号,既困境 [Hilflosigkeit],准确地说在德语中这个术语是在跟他自己的死亡的关系上——且很清楚这是在今年我反复提到的——他没有等待任何人的帮助,最后必须抵达和认识到——我在这个术语上听到了训练性的分析——这个绝对无助的经验的领域,在这个无助之外,焦虑已经成为一种保护。 [27]

是在这个意义上寻找孟子的保护吗?拉康常常提起他的孤独,包括他被流放的感觉,尤其是在他和精神分析的关系上,“跟我一直以来和精神分析缘由的关系一样的孤独”,他在创立学校的时候写道。他肯定经历了好像被排挤,甚至是被逐出教会这样的事件。正是在这样的环境中,他转向了中文,和他一起工作的程抱一承认了他被流放的绝望和巨大的孤独。当程抱一提出他们合作的结束的时候,拉康惊叫起来:“但是我要成为什么呢?”程还对他说:

您看,我们的工作是要指出生活的不可能性,以至于让生活变得有一点可能。在你越过最残酷的困难后为何不尝试将这困难再次放大,然后在它面前证明你自身的价值?既然你已经参悟空为气,而气为万相 ,你只要将留你所剩的气释放于空,一次书写后,为何不死一次……这一天,拉康还给我自由,他让我自由了。 [28]

程抱一成为了伟大的作家和诗人。跟拉康有关的东西则和某些晦涩古怪的分析一起共鸣,就像这样:

这条线之外的值得怀疑的陌生,在人这里,我们称之为无意识,即是被忘却的记忆。被遗忘的东西——你们可以看到是在怎样的方向上——所有的东西都是为了不去想起它而被构造的——总是敞开着的熏天的臭味,腐烂,像一道深渊——因为生命,就是淤泥。在这道屏障之外是什么呢?别忘记了,如果我们知道有这道屏障,还有这个之外——对在屏障之外的东西,我们一无所知。 [29]

通过这个工作,我问自己,中国的书写,甚至孟子,对于拉康来说是不是就是一个父姓,或者就是他的补充,一个圣人/症状呢。

第二个绊脚石还是涉及到研讨会的命名,孟子和拉康那里的言在性。理由在拉康的《一个可能不是表面的辞说》讨论班中的一句话里面被给出:

语言,就是造就了xing,性的东西。实际上这个性,至少在孟子那,不是随便什么性,它正是牵涉到言说的存在的性。这一点,在另外的章节中,他明确地说,在这个性和动物性之间存在一个无止境的区别,可能它就是在那被定义了。

翻译的问题

这个文本并非无歧义,尤其是在已经强调过的这段:

语言,是造就了xing,性的东西。

听到了性?符号 [30]?结构?这三个意思都是有可能的,根据上下文或者还有其他意思。那么这就提出了关于翻译拉康的选择和阅读模式的问题,尤其是因为他说关于孟子的文本的时候:“这是一个拼贴作品,接下来的,我们说,是一些不尽相同的东西。”这是不是超现实主义的拼贴呢?我们知道他有这个认识和经验。类似于蒙太奇的术语的使用,在他那里也并不少见,比如他也处理冲动的三元等构。我们还可以认出在孟子那里的三段式:作为表象代表、冲动的能指一方的 ming 命,作为情感量的 xing 性,还有作为将前面两者结合-分离的,两者间的绞合或者海岸线的 xin 心。

拉康对孟子词汇的使用可谓得心应手。术语,xing 性ming 命 xin 心停留在一定的不确定性上,就让我们一起来认识一下它们意义上的微妙变化和抑扬顿挫。我不懂中文。因此也不能解释。这种情况下,我们就只好能做到什么就做什么。当我碰上了翻译中的困难的时候,我就会对比同一篇文本的不同翻译。距离是雄辩的,又是有教益的。的确,在孟子的文本中,我的研究非常受限。然而,我没有找到可以跟拉康意思差不多匹配的翻译。我也不能对比在法文和英文翻译中的重要差距。拉康好象是做了多次努力,进行了调跃,甚至做了一个解释,把孟子拉到了自己这边。至少他不是从文本上打断它的,而是把眼光放在孟子作为教育家和政治家的辞说实践上。但是这里,我有些思考,拉康式的翻译问题是开放着的。

Xing 性

同样我也没有能力谈论在“nature”的意义上关于“性”的东西。何况牵涉到的是一个公元前4世纪的写作和它所假设的宇宙观。也许当代中国人也遇到同样的困难。他们会跟我们说的。

Xing 听起来是不是天然实在或者是本质意义的同义词?拉康似乎是在这两者之间游走,但是这两者对于他来说又只是表面。孟子那里的 xing 被翻译为“nature”“源初的材料”,英文的翻译是“natures of things”。某些最近的阅读和跟傅言翕的交流至少指出它跟我们平常听到的自然这个术语相差甚远,简短地说,无论如何跟笛卡尔的实体论是没有关系的。不管怎样,我们这里的概念是一个多义的又论战性的——当然包括是精神分析中的——它有自己的历史而且它就是历史的产物。是一个表面,拉康如是说。它的意义不在某一边,并且担负着神秘。它停留在,像我们开头说的那样,一个箱子概念。不管怎样,我们还是冒险将性 xing 的意思理解为亚里士多德在思考生命的有机实现模式和创造者的生产模式时提到的本然(phusis)。中文里面,植物的隐喻同样丰富了包涵有自发性、动力论、循环周期的发展、创造的发展的隐喻。傅言翕在跟我的一次交流中回答我:“别忘记了,它写作心,作为词根(实际上它涉及到的东西都是关于思想、精神、灵魂……),和生 sheng,生命的意思,它有:生产、给予生命(光明)、诞生、推动、增长、生存、存在、生命、点燃(火)、出生、产生、形成、带到世界上来、生命的过程、鲜活的、生命的存在。”因此难道不应该在生命的意义里理解 xing 性吗?

拉康本人也必然想到了身躯的肉体和生命的神秘。“我们不知道什么是一个鲜活的身体。这是一桩我们信赖于上帝的疑案。 [31]”从他最初的讨论班开始就散布的关于生命的大量语录当中,这里仅引述这么一条。他的位置跟海德格尔很接近:

既然,生命的存在(das Lebenwesen)对于我们来说是最难以思考的东西,因为由于某种方式,跟我们最近的亲族,在同一时期被我们之外(ek-sistance)的本质的深渊与我们分开。相反,似乎神的本质让我们接近生命存在的不可穿透的现实;我明白了:更接近是根据一个固有的距离,不管怎样,比起动物的不可思考难以想象的躯体的亲属性来说,它都作为跟我们这种 ek-sistance 的存在更亲近的距离。[32]

“几希”还是“无限大”

这使我们转向求助于翻译的另一桩公案。拉康在孟子中读到了“无限”,但是后者在那里写作“几希”。但是几希,确切地说不也是被它的不确定性所描述为巨大的吗。一只蚂蚁和一个为了解密它们的交流系统和它们社会组织“完美性”而对蚁巢感兴趣的昆虫学家之间的区别是什么?蚂蚁可能对昆虫学家虽有所“视”,却是无“睹”。如果有某个东西激起了蚂蚁这边对昆虫学家的兴趣,可能就会导致交流系统透明性的终结和蚁巢组织的扰乱。这个蚂蚁是“我-不-知-道”,即是海德格尔所说的“就他来说,存在于存在的存在中。”此在Dasein的意思,即是被献给言说的人类。

言说是“不存在社会关系”的代理,正如话语是“不存在性关系”的代理。拉康在1967年5月10日的一个极端却又巧妙的简短公式“无意识,是政治”中拾起这个平行。

孟子出现在拉康那里的另一个原因也有可能出于弗洛伊德和马克思。尤其是我们已经看到孟子第一次被拉康呼唤是在伦理学思考的基础上,在克瑞翁和安提戈涅之间的冲突里,这也是一个关于城邦福祉的一个政治性的辩论。

无限大或是几希?几希的区别,在于几乎是我们不能用肉眼所见的界限。这也是作为能指的本质的一划的绝对区别本身。几希/无限大位于-∞和+∞之间,0和1的间隙中,能指“间”的某个位置上。这种差异有着剪刀一样的锋利:

语言在说话的动物的功能中带来了剪子效应:所有我以最普通的名字描述的结构层级,因为作为从根本上改组了需要的东西,所以它们叫做要求和欲望。弗洛伊德作为冲动独立出来的互相替干扰的各个期的序列也是这样构想来的。……弗洛伊德指出在我们必须要求言说存在的性实践中这种剪子效应是巨大的。

那里,为了给我们一个观点,我们同样可以拉康制作概念的自由来制作孟子的词汇;意义的变化也许可以跟这个是匹配的:命 ming 对应着要求,性 xing 对应着需要,而心 xin 则对对应着从他们的空隙里冒出来的东西,即欲望。

第十八个讨论班道路上的一些“小石子”

我们暂停一下。实际上,我好像觉得有必要再具体地介绍由拉康引入的术语 xing 性, ming 命和 xin 心的过程。通过追随这些蜿蜒,前进与回归,转向,犹豫和强制,我们必须一步一步地重新上路。拉康在这里没有像他习惯地那样引述毕加索,他寻找,他绕圈子,就像他迂回地说出一句话一样。我在这里满足于标定此地。一个就我的使用也是为了你们需要的小小的阅读引导。我用黑体字标出对于我来说最重要的段落,仅仅指出在我看来最凸出的某些特征。

xing 的第一次出现——51页

Le xing 性

即是性。如果你们不是充耳不闻的话就仍然可以注意到,在第一次会面中我说到首要的东西,我远没有把它排除于外,是能指,我强调了,它在 nature 中四处奔跑。我给你们讲过星星,星座,更加确切的是……有星星和星星。几个世纪以来都是如此……天,是第一划,在它之外的那个东西才是重要的。是一个平台,一个黑板,人们批评我使用黑板,因为我们只剩下犹如天的东西,亲爱的朋友;正是因为这个我才使用黑板,为了在上面放置必须作为你们的星座的东西。

显然必须阅读跟这最近的段落,尤其是隐藏了关于符号概念的所有转变的天和黑色油画的比喻。我们再也不能从星星上读出我们命运的符号,我们献给了书写。诚然,正如沙漠里被发现的“罗塞塔石碑” [33],甲骨上的裂纹,沙滩上留下的风的图画,岩石上的切口,雷声……都有可能是符号。但是必须强调,拉康悄悄地从 xing/signe 符号滑到了能指,我们知道

因为能指是被分配到世界上的,在自然 [nature] 中,他们是成堆的。为了语言的诞生——这已经是启动问题的东西——必须某个部分建立了我给你们指出的这个关于帕斯卡的赌注 [34] 的东西,我们常常没有的东西。假设上的困难在于,它已经假设了语言的功能,因为这与无意识有关。无意识和它的游戏,是要说,在跑遍世界的芸芸能指里,将会有更多的破碎的身体。 [35]

所谈到的自然,是一个开放的世界,我们住在其中,被语言梳理,被能指冲刷, 这个世界被回溯的结构所描述,是一个衔接,即是元素间的空隙,具有能指间性,构成所有区分基础和在结构上打洞的的纯粹的区分。他在提出四个辞说的公式前一年着重强调了这个:

涉及到的辞说不是别的,正是能指的衔接,装置,其唯一的在场,存在的状态,控制和驾驭所有话语出现的时刻。这是没有话语的辞说,而话语尾随而来。

他或许想到了海德格尔?我们可以相信听到了这个话题在由哲学家海德格尔引入的在 Sein und Zeit 《存在与时间》中 die Rede 辞说与 die Sprache 话语的区别那里引起了强烈的共鸣。Die Rede 辞说作为话语和被说的语言的条件和基础。在1925年的绪论中,他写道:

因为有了辞说所以才有语言。

在《存在与时间》的第34章有这样的标题“此在,辞说和话语”(Dasein und Rede. Die Sprache):

话语存在本体论的基础是辞说。

根据他所说的,辞说就是存在于世的“可理解性”“能指性”的衔接。它就是作为“世界”能指性关系系统预先的衔接。它与于世之存在的开放共存,因为其结构自身由此在的基础性构造所预先形成。辞说,作为语言真正的由来,是一个纯粹的系统,一个从某物到另一物的回溯 (Verweisungzusammenhang) 的组织。

拉康在《精神分析的反面》中补充道:

……辞说,如果作为一种超出话语许多的必要结构而言,总是或多或少的偶然。我偏爱的是,一种无话语的辞说。

就精神分析这一面来说,他可能考虑的是精神分析家的辞说。精神分析在那里占据了一个沉默的客体小a的空的位置,欲望的原因和分析者话语冒起的源泉。或者就第十一个讨论班最后几行里面所定义的精神分析家的欲望而言:

分析家的欲望不是一个纯粹的欲望。是一个获取绝对区分的欲望。当面对着原始能指的时候,绝对区分会介入干涉,主体第一次来到向它臣服的位置。

符号(signe)不是能指。能指是被抹去的符号。它指向另一个能指。他假设了一个结构,即拉康所说的一个“试图谈语言”的结构:

结构,它不能被超过,因为它登录在实在里,或者它给我们一个给出实在这个词一个意义的机会。在社会主义或非社会主义的现实主义之外,总是有一个辞说的效果。

关于这个思索的对“雷声”的参考(P15):

没有雷声就没有父姓。全世界都知道那是一个符号,即使我们不清楚那是什么的符号。这就是相似的外形本身。

他马上又补充道:

能指认同于相似。

“全世界都知道”意思是说全世界都分享了这个知识,对不可根除的造就了宗教境遇的符号的信仰。正是这个信仰和对神学家的形象的怀疑具有强迫症性,它在从能指到能指的换喻过程中,总是追寻客体的符号(signe),而能指被确定性地抹去。他绝望地试图把能指制作成一个被假设为丢失的客体的符号。并非出于偶然,弗洛伊德把强迫性神经症与宗教作比较。拉康本人也承认他的父姓和一神教尤其是天主教有着亲缘关系。能指的逻辑在其突破口上打击了这种对符号的恋物癖和它对能指的反扑。精神分析中的父亲问题确切地说是以给西方现代化定性的上帝之死为基础的 [36]。父姓仅仅是一个姓,一个能指。“上帝症状;神图腾。 [37]”在讨论班结束的时候,拉康回到了这个问题上。

命 ming 的引入——第52页

与性(xing),即与 nature 相比,命(ming)之性,天命是突然出现的。

不是事出偶然,这个问题上冒出了对弗洛伊德和从马克思的症状的革命的参考。“顺便”在“性(xing)和命(Ming)的非常令人好奇的小把戏中”提及了剩余的享乐。回到75页:

这个性和命之间的天平。由于语言的效应,这个性被写在男人和女人的分离上;另外一部分,命是我给你们讲过的另外一个字,是被书写,是在它面前自由就后退的字形。

拉康在这里最困难的地方,天平的梁的地方,保持了沉默。我以为,他以中文命名此处。

Xin ——36页

我给一个孟子里面的例子……一个孟子的门徒,开始讲——“不得于言,勿求于心”(在言[辞说]里面找不到的东西,就不用在心里去找了)。我把“心”给你们翻译成“esprit”,但是,它实际上是指的“心(xin)”,但是这里它所指的,多多少少是“l’esprit”,即黑格尔的 Geist。 但是还是要求稍稍发挥一点。

实际上,但是拉康还是没有那样做。我在这里就简短扼要了。这个文本对于我来说是晦涩不堪,我相信严和来优秀的工作可以为我们解惑。我在这里也就简短谈谈拉康所认识的对黑格尔的参考。也许是直接地认识,但一定是多亏了科也夫的研究。拉康常常引用黑格尔,而且在最初的一些讨论班中他还采纳了辩证法。涉及到精神,Geist, 我只说基本的,所以我说得非常概要。可说的很少,由于概念复杂,拉康的解喻也含糊其辞。精神,就是自在和自为,主体和客体,Ding 物和 Ich 我,知识和真理的一系列历史形象的展开。精神,是历史发展过程中的,在绝对知识的天主形象中的区分的再吸收的,“认同和非认同的认同”的发展。

对于黑格尔主义者来说,区别当然就是区分(entzweiung), 它区分了意识的悲伤和历史的悲剧,但是它没有被考虑成负性的正性的和可超越的矛盾的。在这个意义上,拉康就不是个黑格尔主义者。意义重大的异化和分离,是不可分割的不可减缩的两个方面,跟精神戚戚相关。区分,对于主体来说是建构性的,“自从它出生之后,主体才会出现”。 [38]

“言在性”

是否有必要指出,当男人和女人的关系被性的法律根本地扭曲,是否在每个人那里还有要回答的他自己的性的法律?如果这发生了,我们会说什么呢?诚然不会是自然的东西,因为在这个问题上没有自然,因为女人不存在。(P74)

没有女人的普世性。(P69)。

为了说女人这个字眼,趁着这个文本即是为阐释这个问题而做的机会,我想说的是女人的自在,好像我们可以把女人说成是所有的女人。我强调,女人 (La femme) 不存在,正是作为没有大彼者的能指的字母(P108)。

也许正好谈论“言在”(parlêtre),晚点时候由拉康创造的新词。对于一个言说者来说,只有存在,存在的意义和“存在的强制”。拉康常常参考依靠于威廉·冯·洪堡的海德格尔。

正是话语(Sprache)让人有能力作为人的生命体吗?人是作为讲话者的那个人……是话语(Sprache)造就了人,成为了人。在这样一个思想中,人就可能是一个话语的产物。

拉康在《文集》中说:

因此人说话,但是只是因为符号把人造成这样。

拉康后来相对于人和人的存在的术语优先化了术语言在(parlêtre), 就好像海德格尔优先化了此在(Dasein), 确切地是为了避免用性和本质的术语。因此,不是“性”(nature), 而是言在的结构。而且那里也必须谨慎,因为拉康在这里不是他想避开的结构主义者和语言学家。拉康的结构是被打洞的。因此可能说非结构更加正确。这里的“非”(a)既是剥夺性的“非”,又是客体小 a 的 a。剥夺性的 a 指示了这个结构有一个缺陷,一个裂口,一个被结构主义者神秘化的突冒的点。

有能指突冒的这个点绝对不会是所指。而是我称为能指缺失的点……是一个没有符号去填充的缺失。这不是一个符号 (symbole) 可以去装饰点缀的缺席。

这个缺失点指示了作为脏器的门,身体中大彼者脐点的插入点。拉康将把它作为根本性的缺失标志出来。被拉康称为一个根本性的缺失,它本身,就是人类世界的存在。客体,安置在这个结构的骨-泡之中。

存在是一个语言的效应,享乐是其产品,其剩余。因此言在回溯到意义之内和意义之外的词与物连接的不可能,知识与享乐的连接的不可能,知识与真理的连接的不可能,男人和女人连接的不可能。

正是在 “Lituraterre”中,作为连结和区分知识和享乐的不可描痕的海岸线的书写的字母来到了这个位置。生命和言说的游走的铰接和褶子。拉康说“字母接替了存在。”

向你们建议某个大写的图式,它们或许可能是被放到一起评说和讨论的 : :

2010年3月20日