从精神分析的经验来理解孟子,这意味着我们需要尝试给孟子做一个简单的分析,在孟子所涉及到的影响他的重要人物里,孟母是最重要的一个,也是由于各种原因我们可以分析的唯一的一个,这位中华历史上最重要的母亲没有名字,她是仉氏。

1 材料的梳理

1.2 孟子的空白历史

孔子死后,儒家一分为八,其中的“孟氏之儒”便是孟子这一派,他的影响力并不是在儒家内部一统天下的,荀子便对他颇有微词。孟子被尊为道统是在唐代韩愈的提倡下首次上纲上线,到了北宋神宗熙宁年间、《孟子》才初次成为科举教科书,南宋时代才最终被朱熹推为四书、从而凌驾于五经之上成为辉煌的经典,至于孟子本人被尊为亚圣,则要到元朝了。孟子在元朝被尊为亚圣是一个很有精神分析意味的历史事件,一个汉人,在汉人被异族侵略殖民的时代被异族统治者推为汉人的新神,而这个异族统治阶层本来是希望用基督教控制华夏的。

以上的一点背景,也许可以让我们在今天理解为什么孟子的生平在四十三岁以前是一片空白,四十三岁之后的生活史则主要依据他的《孟子》与史书的对照所获得的资料。孟子无论在今天对我们意味着什么,在史书上却没有像孔子那样的细致的记载,司马迁对于孟子的生活史只写了一句话:“孟轲,驺人也。受业子思之门人。”[1]至于这个门人是谁,孟子自己没说,司马迁也不知道。

1.2 孟母材料的真伪

孟子幼年丧父,母亲则陪伴他大半生,有的材料显示孟母去逝时孟子五十六岁,有的则说是六十三岁,虽然年龄模糊,根据《孟子》中孟子可以厚葬母亲的情况看,这一定是孟子出仕多年有了相当的影响力和财富的时候,那个时候,孟子的年龄已经相当大了。

而关于孟母的直接记载,源自两本书,一本是汉代韩婴的《韩诗外传》,另一本是可能由刘向编纂的《列女传》。韩婴是汉初学者和官员,《韩诗外传》是一本《诗经》的别出心裁的注释;《列女传》成书于西汉末,或者更晚,是一部规范妇女行为的道德教科书。从这两部书的性质来看,《韩诗外传》由于不是史书而是用故事解释诗歌,因此故事来源都是传说性质的典故,《列女传》为了塑造伟大的符合男人标准的女人形象,则完全可以进行传说基础上的杜撰。

对于每一个中国人而言,伟大而理想的母亲传统是十分清晰的。孟母、岳母世人皆知,孔母、海母、苏母也有相当大的影响力,此外,还有代表着佛教汉化的观世音。对于理想母亲的需求,乃是在精神传统里展示的中国人的无意识欲望。

这个欲望遮蔽真伪,孔母、岳母是典型。

首先是孔子的母亲颜征在。按照流传下来的传说以及近几百年来的材料的记载,颜征在是那时颜氏家族的掌上明珠,家族势力很大,颜征在很懂得教育,其父颜襄则是个学者,对孔子后来的成就起来很重要的作用,等等。并且其家族的力量还影响了孔子的仕途。

然而周国荣先生的《孔母“颜征在”考辨》则论证了一件事,传说的孔母典故全是假的,颜征在的名字是假的,所谓掌上明珠般的背景是假的,那些教育的一系列东西都是假的。例如,如果孔母也是贵族,孔子就不会叫“丘”,因为这不符合古代贵族最重要的起名规则;又例如,从古时家族规则、姓氏法则推敲,以及孔母不肯告知孔子其父的埋葬地点、和带孔子离开孔父叔梁纥家庭,可以推定孔母并没有正式的妻妾身份;还有最重要的,如果孔子小时候在彦氏家族长大,怎么会说“吾少也贱”呢?。[2]

岳母属于比较近的历史,也依然如此。岳母刺字已经是我国最著名的伟大母亲典故,然而“精忠报国”的背上刺字乃是以讹传讹,传说是从明代才流传,岳飞孙子并未记载岳母刺字的故事,整个宋史里只有在《何铸传》里记载了岳飞背上有“尽忠报国”的刺字。[3]如果岳母有这么伟大的壮举,岳飞的孙子怎么可能不在记述岳飞生平的书中记载呢?岳飞背上的字有与没有颇有可疑,即使有,也不会是岳母刺的。

这样看来,中国古人历来便对伟大人物的母亲有一种幻想,那就是伟大人物的母亲应该有一种特殊的伟大,这种幻想在孔子、岳飞这样的人物上都已经成功的遮蔽了历史的真实。

孟母的情况有所不同。《韩诗外传》是对《诗经》阐释,典故所起的是论据的作用,其真实性是论据成立的条件,且书中对于孔子的记载与《史记》多有相合;从此书作者来看,韩婴生卒年大体上是公元前二世纪,这个时代相距孟子去世仅仅一百年,不同于岳母、孔母的故事流传经历了极大的历史空档期,而今天孔母的故事与孟母可谓有诸多伟大的共同点,如果孟母的传说没有一定的真实性,韩婴为何不在书中自己记录所谓孔母“颜征在”的教子故事呢?对于伟人母亲的推崇,孟母的形象也许不是最早的,《韩诗外传》的记载也许不是最早的,但是,从历史影响力的效果来开,《韩诗外传》所塑造的孟母形象正是开启了理想母亲传统的先河,这样的开创性不应该是空穴来风。

同时,孟子与孔子不同,孔子是公认的儒家创始人,地位十分崇高,很多人也因此假托孔子之名,但孟子只是后来的八派之一,成为圣人一样的人物则已经是宋代后期的事了,司马迁很少的记录了孟子的生平,并且把孟子和荀子放在了列传级别,充分说明了这一点。因此,在汉代初年专门为孟子这样相对而言的小人物写假故事恐怕是不可思议的。

因此,《韩诗外传》对于孟母的描述应视为是真的,或者说,这材料的真实性是具有很大概率的。而因此,延续此书而后作的《列女传》中的孟母记载,其性质也具有相当大的真实性。

1.3 孟母材料

《韩诗外传》对于孟母的记载为:

孟子少时诵,其母方织,孟辍然中止,乃复进,其母知其諠也,呼而问之曰:“何为中止?”对曰:“有所失复得。”其母引刀裂其织,以此诫之,自是之后,孟子不复諠矣。孟子少时,东家杀豚,孟子问其母曰:“东家杀豚,何为?”母曰:“欲啖汝。”其母自悔而言曰:“吾怀妊是子,席不止,不坐;割不正,不食;胎教之也。今适有知而欺之,是教之不信也。”乃买东家豚肉以食之,明不欺也。

孟子妻独居,踞,孟子入户视之。白其母曰:“妇无礼,请去之。”母曰:“何也?”曰:“踞。”其母曰:“何知之?”孟子曰:“我亲见之。”母曰:“乃汝无礼也,非妇无礼。礼不云乎:‘将入门,问孰存;将上堂,声必扬;将入户,视必下。’不掩人不备也。今汝往燕私之处,入户不有声,令人踞而视之,是汝之无礼也,非妇无礼也。”于是孟子自责,不敢出妇。 [4]

这其中讲了三个典故,断织教子、买肉啖子以及第三个古人没有命名的典故,我在此根据故事给这个典故起一个名字:孟子休妻。

《列女传》对孟母的记载为:

邹孟轲之母也。号孟母。其舍近墓。孟子之少也,嬉游为墓间之事,踊跃筑埋。孟母曰:“此非吾所以居处子也。”乃去舍市傍。其嬉戏为贾人衒卖之事。孟母又曰:“此非吾所以居处子也。”复徙舍学宫之傍。其嬉游乃设俎豆揖让进退。孟母曰:“真可以居吾子矣。”遂居之。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。

孟子之少也,既学而归,孟母方绩,问曰:“学何所至矣?”孟子曰:“自若也。”孟母以刀断其织。孟子惧而问其故,孟母曰:“子之废学,若吾断斯织也。夫君子学以立名,问则广知,是以居则安宁,动则远害。今而废之,是不免于厮役,而无以离于祸患也。何以异于织绩而食,中道废而不为,宁能衣其夫子,而长不乏粮食哉!女则废其所食,男则堕于修德,不为窃盗,则为虏役矣。”孟子惧,旦夕勤学不息,师事子思,遂成天下之名儒。

孟子既娶,将入私室,其妇袒而在内,孟子不悦,遂去不入。妇辞孟母而求去,曰:“妾闻夫妇之道,私室不与焉。今者妾窃堕在室,而夫子见妾,勃然不悦,是客妾也。妇人之义,盖不客宿。请归父母。于是孟母召孟子而谓之曰:“夫礼,将入门,问孰存,所以致敬也。将上堂,声必扬,所以戒人也。将入户,视必下,恐见人过也。今子不察于礼,而责礼于人,不亦远乎!”孟子谢,遂留其妇。

孟子处齐,而有忧色。孟母见之曰:“子若有忧色,何也?”孟子曰:“不敏。”异日闲居,拥楹而叹。孟母见之曰:“乡见子有忧色,曰不也,今拥楹而叹,何也?”孟子对曰:“轲闻之:君子称身而就位,不为苟得而受赏,不贪荣禄。诸侯不听,则不达其上。听而不用,则不践其朝。”今道不用于齐,愿行而母老,是以忧也。”孟母曰:“夫妇人之礼,精五饭,酒浆,养舅姑,缝衣裳而已矣。故有闺内之修,而无境外之志。易曰:‘在中馈,无攸遂。’诗曰:‘无非无仪,惟酒食是议。’以言妇人无擅制之义,而有三从之道也。故年少则从乎父母,出嫁则从乎夫,夫死则从乎子,礼也。今子成人也,而我老矣。子行乎子义,吾行乎吾礼。”[5]

这其中,先讲的孟母三迁和最后讲的典故是新加入的,最后的典故古人也没有起名字,我在此也给其起一个名字:孟子去齐。对比《韩诗外传》, 《列女传》在断织教子和孟子休妻两个典故上,存在文学化的加工和借题发挥,甚至为了符合颂扬烈女的目的把孟子休妻的故事中孟子的部分换成了孟妻。因此这个材料应关注的是材料中的事件,细节则不能深究。

2 分析

2.1 孟母材料分析

2.1.1早年教育:

断织教子展现了一个颇为震撼的场面:孟子只是背书忘了词,停顿一下又继续,便使得孟母把命根子之一的布挥刀斩断,对此,《列女传》解释为孟母将孟子的短暂遗忘视作废学,将其和断掉正在纺织的布不能再用等同起来。这是一个弗洛伊德式的解读,孟母的行动所要说的那句话正是《列女传》里所发挥的。

一个孩子背书,背着背着忘了词,然后马上想了起来,换做是我们生活中的场景,恐怕这会是一个导致父母对孩子大加鼓励、配合着循循善诱的好机会,做父母的大概不会觉得这是什么坏事,相反,这个事件恰恰是一件好事。孟子的年代儒家还不是一统天下的道统,后来私塾先生像孟母这般严苛的教学还远远没有形成,且就在韩婴撰写《韩诗外传》的年代,独尊儒术也还仅仅是开端,远未落实到教育。如果对比孔子,他的早年生活十分贫苦,孟子可以只读书,孔子则必须干活谋生存,干脆不涉及背书好坏的价值导向问题,所以孔子说自己,“吾少也贱,故多能鄙事。”[6]司马迁也有“孔子贫且贱”[7]的描述。

买肉啖子则显现出孟子早年也是家贫,《孟子·梁惠王下》同样证明早年家贫的特征,不过孟母并不让孟子去“多能鄙事”,而是自己一身承担。孟子问肉,这是孟子饿了,而且吃肉不容易,不然他就该问海鲜鲍鱼,这时孟母不是告诉孩子“咱家穷”,而是为孩子创造了一个美好的幻想,但这也意味着孟子读书之外的生存困境要孟母来担当。《韩诗外传》里孟母“自悔失言”之后的那段话是韩婴自己加的,试想孟母如果说了这段话,那么孟子就会知道母亲在逗自己,而孟母的做为正是要使孟子相信那事情是真的,要使她自己言行一致,因此,“吾怀姙是子……”乃是韩婴对买肉啖子的弗洛伊德式解读。只不过这个解读不到位,孟母说出“欲啖汝”显然是口误,孟母正是自己希望给孩子吃肉,也便找了这么个机会,以一个失误让自己有了个给孩子买肉的机会。

在此,孟母仉氏的独特性已经栩栩如生的跃然纸上,中国女性手段性的自虐在她身上非常明显,只是农村妇女要靠这种手段来获得生活上的现实利益,孟母的自虐则是典型的牺牲,这种牺牲作为献祭是要朝向一种明确的理想,这个理想是一个理想的男人,一个儒家意义上的理想男人。这个理想与孟子、孟母的关系在孟母那里是一种精神洁癖,她容不得自己和儿子与这个理想有丝毫的偏差。孟母是按照这个理想来塑造自己,从而来塑造孟子。

在这里,拉康所讨论的典型的父姓的传递充分彰显。孟子单亲,父亲早亡,母亲则严苛的承担和传递了儒家理想式的父姓法则,这两个典故里传递的是作为儒家基石的“学”和“信”。他们母子间的镜像关系也因此刨除了俄狄浦斯式的性欲诱惑,直接朝向儒家的父性自我理想。

孟母立足于父姓的传递,在教育的方式上,她是有着自身的独特性的,与理想的父亲的教育方式不同。对于孟子而言,他现实的父亲早亡,精神的父亲是孔子,孔子的教育在《论语》中有记载:

“尝独立,鲤趋而过庭,曰:‘学《诗》乎?’对曰:‘未也。’‘不学《诗》,无以言。’鲤退而学《诗》。他日又独立,鲤趋而过庭,曰:‘学《礼》乎?’对曰:‘未也。’‘不学《礼》,无以立。’鲤退而学《礼》。”[8]这在《论语》同一段记载中被总结为“君子远之其子”。孔子的心中显然是有着男人的理想形象的,但这种理想的塑造他并不着急,非但不急,甚至是干脆不管,如果不是儿子偶然路过,他也不会主动去说教。

同样是父姓的传递,严苛甚至颇显强迫的按照心中的理想塑造儿子,这是孟母仉氏的方式,也是有别于理想父亲的理想母亲的方式,后来岳母的传说就是按照这个模式塑造的。

不过通过孟母的父姓传递,孟子的接受方式有两个,以断织教子的对“学”的认同为例:

1 要学习。

2 要为我妈而学习。

是哪一个呢?

早期教育还有个最著名的“孟母三迁”,这最著名的也是最靠不住的,史学家对此颇有微词。首先,孟母三迁的典故和孟子很早就从学于子思是相联的,但这是历史的牵强附会,其次,在已经有了断织教子和买肉啖子的典故之后,《列女传》很可能是根据两个典故所显示的孟母品格来进行了更早的故事的艺术加工创造,而且三迁中最后一迁使得孟子出现的变化与《史记》对孔子的早年的记载明显雷同,这类为了塑造伟人而进行的近似改造在中国是屡见不鲜的。

当然,从三迁典故所展示的孟母特征而言,与前两个典故是一致的。

2.1.2成年教育:

2.1.2.1孟子休妻:

孟子休妻的典故在今天看来颇为蹊跷,孟子的妻子在屋子里没穿衣服,或者是只穿了衣服没穿裤子,因此蹲着或是蹲坐岔开腿的姿势让孟子看见了她的阴户,孟子因此怒而欲休妻。可见孟妻是个颇有情趣的女人、也挺喜欢孟子,而孟子则对妻子无爱情可言,也没有直接的性欲、甚至就没有性欲,至少,他在态度上是要通过整套的礼法来让性欲降到“无”。我们不禁要为孟子担心,既然看到妻子的阴户是有违礼法,那么孟子怎么进行性生活呢?从孟子到今天都有后人来看,谢天谢地,孟子黑夜里在床上是找对了地方的。

这里,孟子自身践行着源自孔子的父姓的传递。孟子的作为表面的蹊跷实质上是一套实现儒家自我理想的方法。孔子悲叹“吾未见好德如好色者!”[9],悲叹之余,孔子是有自己的办法的,他告诉弟子颜渊,“克己复礼,天下归仁”[10]。也就是说,具体的克制欲望的礼法的践行,是为了实现对仁德理想的培养、保持和传播。这个主题并非儒家独有,古希腊从苏格拉底开始的传统也是这样理解性欲和德性的关系,节制便是德性的体现,不过他们的方法与儒家不同,他们并不是以礼法来进行遵从,而是投身于个人的节制欲望的训练,《会饮篇》中苏格拉底并不是拒绝阿西比亚德,而是让美男子抱着自己却无动于衷。[11]

孟子自己对这个主题也有着进一步的认识,从他的理论看,很像是孔子与古希腊思想的某种结合。《孟子·告子上》里告子宣扬的“食色性也”并不是孟子所认同的,对于孟子而言,“口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也,有命焉,君子不谓性也。仁之于父子也,义之于君臣也,礼之于宾主也,智之于贤者也,圣人之于天道也,命也,有性焉,君子不谓命也。”[12]声色享乐确实是本性,但由于是天生的,是命,命运,有时也是命令,不必上心顾及,放着不管就行了;仁义礼智是在关系中出现的要求,是命令,也是命运,但这些是恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心和是非之心的自然要求,因此是本性,是需要好好对待和谨慎保持、修炼的。孟子践行礼法已经不仅是通过礼法实践来实现仁德,礼和仁都是德性的一部分,行礼就是养德。

孟子休妻的典故里孟母并未像一个常见的善解人意的母亲那样和儿子开开玩笑,说说儿媳妇的爱好情趣和儿子的不解风情,却比孟子更进一步,她进一步说儿媳不穿衣服不算错,孟子看妻子阴部才算错,而且之所以能看见正是因为他没有按照礼法的要求进屋。我们不禁要问,孟母这样说难道不怕自己无后吗?孟母似乎不这么思考问题,而是在她的精神洁癖中发掘孟子的遗留问题,将性欲彻底刨除出去。这样的一个家庭结构中发生的事情确实颇为蹊跷,夫妻、母亲三人,当妻子在夫妻之间出现了合理合法的性欲展现的时候,这个结构立刻到了崩溃的边缘,而母子同心的对性欲的彻底排除则使得这个结构再次恢复了稳定。

这个结构代表了汉民族精神传统中不同于俄狄浦斯情结的典型结构:同样是以母子关系为轴的涉及代际的家庭结构,俄狄浦斯神话里传达了无意识中的母子之间的乱伦的性欲,孟子孟母之间同样的父亲早亡,却完全的排除了性欲,并且这种性欲的排除与父亲死亡的负罪感无关。在俄狄浦斯情结里,性欲是原生的,在孟母与孟子之间,对性欲的排除则是原生的,这种原生甚至拒绝夫妻这个完全合理合法的性关系领域。

父姓之外的孟母在这个典故里开始出现在孟子与孟母之间。对于孟子而言,明确了妻子无礼之后,没有决定休妻而是让母亲决定,这是有违礼法的,儿子成年之后“夫死从子”乃是“三从”的纲领,这个纲领孟子与孟母都是了然于心的。表面上孟子与母亲仉氏都在践行着父姓法则的要求,然而当父姓的法则与作为承担者的母亲产生冲突的时候,孟子的选择是放弃法则选择母亲,虽然这个放弃并不明显、也不严重。回顾前文对断织教子的典故的讨论,在“要学习”与“要为我妈而学习”的选择上,孟子的选择是后者。

也就是说,在孟母以父姓兢兢业业的为孟子传递父性理想的过程中,孟子将母亲认作了是第一性的,而将父姓认作了是第二性的;进一步说,由于父姓与父性理想的相合,儿子是将与父姓合为一体的母亲认作了第一性的,而将父性理想认作了第二性的。在这里,我们找到了中国历史上极为稳固的母权传统的精神基础。

这个典故的真实性至少在传说的意义上毋庸置疑,韩婴写下这个典故绝非杜撰。作为儒家博士的韩婴不可能为了褒扬一位母亲而贬低了儒家宗师,他的年代正是儒家确立道统的第一阶段,这么做在战略上是不合适的。

2.1.2.2孟子去齐:

孟子去齐是所有典故中唯一一个可以和《孟子》以及相关历史记载对照的,由于孟子生卒年不详,孟子在各国的具体年龄难以确定,其中较为可信的是孟子五十四岁至齐国,五十五岁接孟母仉氏到齐国抚养,五十六岁孟母于齐国逝世。在这个典故里,隐含着一位伟大母亲最后的努力,隐含着淹埋于历史中的一部伟大正剧的最后的高潮。

孟子一生不得志,他对他的“王道”寄予最大希望的是齐王,在众多的不得志中,诸侯待孟子最好的也是齐王,《孟子》全书充分显示出,孟子与诸侯的关系中,也只有对齐王始终纠葛难断,“当今之世,舍我其谁”[13]即是去齐之后的慨叹。孟子在齐国不遇,但由于他在齐国所受到的地位、经济的礼遇,齐国是最适合为孟母养老的地方,孟子内在的冲突可想而知。而他的母亲,在各个典故中都彰显出颇有咄咄逼人之势的更加具有父姓味道的母亲,只是对他讲了“三从之道”,也为他做了最后的决断:“子行乎子义,吾行乎吾礼。”这位精神洁癖的伟大母亲,在人生的最后阶段,以回归一个儒家所定义的女人的屈尊之势,为儿子传递着最后的、也是最具有矛盾性的父姓的传递,在儿子忠孝冲突的面前,孟母仉氏要为儿子卸掉这个包袱。

可孟子最在乎的不是父姓,而是母亲,孟子不会因此去齐。孟母便只剩下一条路,这便是无意识的、如同口误般的一个行误:死亡,这大概是最极端的行误。孟母是老死还是病死的我们不知道,也永远不会知道,这个具体的原因也并不重要,重要的是,孟母的死亡行动里的明晰的无意识欲望。这个欲望达成了,孟母死后,孟子确实去齐,而等孟子再次回到齐国之后,他当上了齐卿,虽然短暂,却是孟子一生中唯一的一次在大国权力机构的核心从政。这个自称不动心的孟子在这个岗位离职之后的徘徊、唯一的一次徘徊,也就更具有了他自己话外的人情味,当他终于决定辞别齐国的时候,他的多日徘徊不仅仅是由于个人的安天下的理想,他的背上,还背着亡母的梦。

孟母的一生,是始终如一、兢兢业业的将孟子塑造成儒家意义上的理想男人的一生,为此,她的精神洁癖不给孟子留下余地,更是丝毫没有给自己留任何余地,这位丈夫早亡的女人,至少从孟子诞生开始便实现了其自我阉割。

孟母成功了,完完整整的成功了,孟子虽然没有安天下,却是在孔子的肩膀上迈出了一大步,为天下士子创造了一个可以退而自得的世界,孟子自己成了圣人,孟母仉氏也因此成了圣母,她是中国历史上的第一个圣母,也是现实中唯一的一个。

孟母仉氏在典故中是一位饱读诗书的女性,教育孟子的过程中不仅切中要害,而且旁征博引,这一孟母最重要的特征是可信的,孟母对于儒家伦理的坚持,在当年那个儒家没有统一汉民族精神世界的年代只能通过个人的努力来实现,如果不是读书识字,孟母的作为就会是不可思议的,前文的讨论显示出,孟母对待孟子的方式,是与一种常规的对儿子的培养、要求十分不同的。

2.2 孟子对孟母的回应

孟母对孟子的影响是明显的,在孟母典故中这种影响以一种生活形态展现,而《孟子》一书则从孟子本人的论著出发、显示出孟子在母亲全身心的投注下的反投注。

2.2.1孟子葬母:

《梁惠王下》记载,孟子因为相对于父亲厚葬母亲而导致因小人进谗言没有见到鲁平公,鲁平公觉得孟子确实“后丧逾前丧”,乐正子则回应鲁平公,“非所谓逾也,贫富不同也。”乐正子的解释从《孟子》行文来看,应是孟子自己的基本解释。关于厚葬亲人与否的问题孟子以隐晦的方式直接回应是在《滕文公上》,“孟子曰:‘夫夷子信以为人之亲其兄之子为若亲其邻之赤子乎?彼有取尔也。赤子匍匐将入井,非赤子之罪也。且天之生物也,使之一本,而夷子二本故也。盖上世尝有不葬其亲者,其亲死,则举而委之於壑。他日过之,狐狸食之,蝇蚋姑嘬之。其颡有泚,睨而不视。夫泚也,非为人泚,中心达於面目,盖归反蘽梩而掩之。掩之诚是也,则孝子仁人之掩其亲,亦必有道矣。’”

然而回顾孔子,孔子对于丧礼的想法则是“礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚”[14],《史记》记载,“孔子母死,乃殡五父之衢,盖其慎也。郰人挽父之母诲孔子父墓,然後往合葬于防焉。”[15]这其中没有显示出厚葬的成分,但是“乃殡五父之衢”则是孔子对于父母合葬的坚决坚持,即使母亲尸体有越发腐烂的危险也要坚持。更加典型的是孔子对待颜渊的死,“颜渊死,门人欲厚葬之,子曰:‘不可。’门人厚葬之。子曰:‘回也视予犹父也,予不得视犹子也。非我也,夫二三子也!’”[16]颜渊是孔子最喜爱的弟子,对待他比对儿子孔鲤还好,为了让颜渊得到他心中真正希望的结果,他顶着压力没有把自己的车借给颜渊的父亲送颜渊的葬,弟子厚葬颜渊他则悲叹弟子让颜渊最终没能成为他的儿子。孔子坚持是因为他明白,葬亲时、精神品质对物质形式的优先性只能通过薄葬来体现。

孔子是孟子精神的父亲,孔子葬母时的做法是具有充分的精神分析意涵的。孔子的母亲是下人,地位没有得到认同,孔子葬母时所坚持将母亲与父亲合葬事实上是对亡父的呼唤,呼唤亡父的认同,这种认同既是对母亲的认同,也是对孔子自身的认同。孔母颜氏没有孟母仉氏的正妻身份,连自由人恐怕都不算,也不可能具备什么饱读诗书的可能性,对于父亲家族贵族血统的传承则更是与母亲自身无关,孔子在葬母的问题上对于母亲身体可能的侵犯的危险性背后乃是孔子对于父姓的呼唤。

孟子并不需要呼唤父姓,母亲就是父姓的化身,孔子得道需要自求,孟子则已经有孔子这位精神父亲在前,正是因此,当父姓可以穷尽的时候,孟子走向了父姓之外。母亲死了,不厚葬是孟子无法容忍的,为什么呢?从孔子所受教诲的原则是无法解释的,于是孟子诉诸于无需缘由的直观感受的正当性,相当于说:亲人死了,不厚葬自己会受不了,为什么受不了呢?因为如果试试看,确实是受不了。孟子就是以这种孩子般的可爱方式支撑起了儒家道统的一种更加平易近人的理想之维,一种从他开始正式确立的新的理想。这种理想当然是与精神父亲所坚持的同样灼灼生辉的“丧,与其易也,宁戚”的理想相悖的,因此,孟子也就甘愿承受来自于父姓的大彼者的惩罚,他说,“吾之不遇鲁侯,天也”[17]。当年颜渊死被弟子厚葬孔子无能为力,如今孟子厚葬母亲,在孟子心中有如天尊的孔子跨越百年不遇,终于在孟子那里拥有了严父的权柄。

2.2.2事母的哲学:

仅仅厚葬来回应母亲,孟子显然不会因此知足。在《离娄上》中,孟子谈到:

“事,孰为大?事亲为大。守,孰为大?守身为大。不失其身而能事其亲者,吾闻之矣。失其身而能事其亲者,吾未之闻也。孰不为事?事亲,事之本也。孰不为守?守身,守之本也。曾子养曾晳,必有酒肉。将彻,必请所与。问有馀,必曰:‘有。’曾晳死,曾元养曾子,必有酒肉。将彻,不请所与。问有馀,曰:‘亡矣。’将以复进也。此所谓养口体者也。若曾子,则可谓养志也。事亲若曾子者,可也。”

“事亲为大”,这显然不是孔子的想法,对于孔子,最大的是“仁”,“孝”固然重要,然而“三年无改于父之道”[18]就够了,并且虽然应该“父母在,不远游”,却可以“游必有方”[19]。孟子当然也知道“仁”最大,所以,他提出“亲亲”[20]就是仁。仁,这个孔子毕生坚持的、即使是颜渊都只能“三月不违”[21]的“克己复礼”之道,作为一种至高至难的实践理性的理想,就这样在孟子的“恻隐之心”[22]中介之下、化作了“人皆可以为尧舜”[23]的孝道。

孔子要是在天有灵,一定会被气死。

且不论恻隐之心和亲亲的内在悖论,孟子对于孔子思想体系基础的颠覆的源头就隐含在《离娄下》的事亲故事里。孟子谈事亲讲的是曾子的父子三代,可是《孟子》通篇他自己的徒弟出现了好几个,却对自己直接的师父“子思之门人”只字不提,导致孟子师父是谁成了历史悬案。仅此一点就可以论证,孟子事亲的思想不源于孝父。

那么就只能源于在他的一生中清清楚楚的“事母”。前文讨论了孟子承受孟母传递的父姓法则而为学有两种方式,一种是要学习,一种是要为母亲而学习,他的事母的哲学是一个对其为母亲而学习的直接论证。

3孟母情结

孟母的典故与孟子反馈于孟母的哲学里显示出的经验包含着精神分析意义上的独特性,这种独特性有助于精神分析理论的进一步深化。

3.1 地母与石祖

女人是石祖,男人有石祖,这是拉康对于男女定义的精辟见解。孟母对于孟子、在母子关系上的彻底成功,通过孟子在理论基础上对于孔子思想的颠覆性重建实现了对于父姓法则的超越。虽然孟母说的一切都是在坚持父姓的法则,但在孟母与孟子必然存在的镜像关系之中,孟子的颠覆所达成的就包含了孟母的无意识欲望。

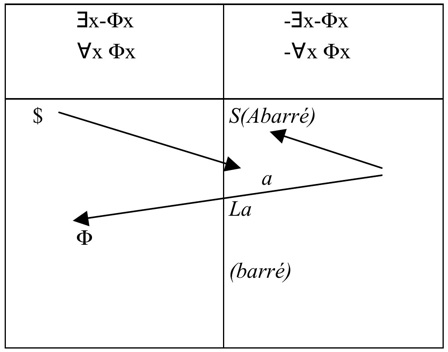

[24]

孟母对父姓的坚持是从-∀x Φx这个没有石祖的无意识规则出发,并且终生没有丝毫舍弃,也就是说,-∃x-Φx、没有一个女人不是石祖、这个在经验中悖论性质的逻辑并没有在孟母身上展现,孟母作为一个活生生的人显然是承受了阉割的。是孟子的成就,而且是在孟子死后千年才最终得到普遍认可与推崇的成就,使得孟母以一种很长的事后获得了一个肯定的判断:∃xΦx,是石祖。这可以解析为:

第一时刻,孟母坚持父姓,但有一个超越父姓的无意识欲望。

第二时刻,孟子颠覆性发展了孔子理论,作为对父姓之外的孟母带来的影响的反馈,同时也是对孟母的父姓之外的认同。

第三时刻,孟子历经很长的历史,最终完全被民族知识精英认同为圣人,孟母的无意识欲望得以实现。

那么,如果整个过程仅仅围绕石祖运转,这个过程就清晰了,并且也符合历史线索。回到起点,孟母是一个承受了阉割的人,因此,即使承受了她也应该有阉割焦虑,这种焦虑就要传递到孟子那里,孟子就应该有孔子那样的“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!”[25]的悲叹。可孟子偏偏就是反例,而且是儒家历史上凤毛麟角的反例。他“四十,不动心”[26],面对人生最大的挫折,在母亲死后彻底离开齐国时,他对弟子说“当今之世,舍我其谁也?吾何为不豫哉?”这种慨叹与孔子的悲叹性质正相反。

不仅如此,孟子还更加深入的解决了忠孝不能两全的悖论:

桃应问曰:“舜为天子,皋陶为士,瞽瞍杀人,则如之何?”孟子曰:“执之而已矣。”“然则舜不禁与?”曰:“夫舜恶得而禁之?夫有所受之也。”“然则舜如之何?”曰:“舜视弃天下犹弃敝蹝也。窃负而逃,遵海滨而处,终身然,乐而忘天下。”[27]

孟子得以解决悖论的不是来自于仁、义、礼、智、信这些与彼者关系的维度的推演,而是来自于充分的个人维度的引入并给予无逻辑的个人维度以基础意义,孟子是第一个在中国原生的阴阳逻辑之下将阴阳几乎同等的置于理论体系中的大哲人。正是这个维度的引入,才能够使得孟子在遭遇外在世界(阳)必然的悖论时仍能保持不动心和安定(阴),甚至是更加安定自如。“乐而忘天下”,这与儒家世界理想的整个规则系统无关,完全是不依赖于外物的愉悦体验。

因此,在孟母与孟子之间,并不是只有石祖在运作,还有霍大同先生所提出的“地母”在运作,这种运作不依赖于孟母的话语,而是依托于孟母养育孟子的行动,孟母以买肉啖子所展现的对孟子现实生活的完全含纳、就是这种行动的典型体现。

因此孟母实现的是这样的一个过程:

第一时刻,孟母坚持父姓,在话语的传递中她是作为父亲,有石祖;在语言之外,孟母养育孟子的行动是地母。

第二时刻,孟子除了以“王道”为纲直接发展孔子、而回应孟母父姓的传递之外,颠覆性的引入了体验性的、非逻辑的个人维度,作为对言说之外孟母所是的地母的认同。

第三时刻,孟子最终得到充分认可,从而孟母作为地母的性质被认可。

地母的概念是霍大同先生对于精神分析理论发展的伟大贡献,提出的方式与拉康讨论石祖的方式类似,因此直接的讨论在他的讨论班上是极少的,他像拉康一样,直接应用地母的概念让人心领神会,为了解除法国同道对此概念的完全陌生,我在此列举几个地母概念的要点:

1 地母是对客体小a概念的发展,客体小a作为洞仅仅是吸纳的,而地母强调吐出的特征,生子、女人长出阴茎的梦境与幻想都是这个概念的原型。

2 这个概念的字面意思是这个概念所强调的,当母亲养育孩子的时候,不仅仅是由于石祖的诱惑,还有纯粹的养育的欲望,亲性的欲望,这个特征正是从洞中吐出。

3 石祖对应的理想是上帝,地母对应的理想是观世音。

4 石祖的运作是法则的运作,地母的运作是非法则的体验性运作,地母并非没有法则,而是个人化的法则一旦展现出来就会成为新的石祖法则。

5 拉康享乐概念所没有包含的体验,例如整个东方宗教与哲学中非常独特的体验,是地母所包含的。

6 地母立足于东方二元论逻辑,它与石祖共同运作,相生相克,从不单独存在。

3.2 另一种俄狄浦斯

经过以上各种分析与梳理,可以看出孟母与孟子之间的相互关系是与俄狄浦斯式的结构下的基本性质不同的:

1 对比与俄狄浦斯神话的最初结构,孟父和俄狄浦斯王的父亲同样缺位,孟母与孟子和伊娥卡斯忒与俄狄浦斯都同样是极端亲密,但是,孟母与孟子间没有性欲基础上的乱伦冲动和关系,性欲始终被排除。

2 俄狄浦斯结构里,俄狄浦斯与母亲的性关系排斥与父亲的亲子关系。孟母与孟子则是母子间的亲子关系排斥孟子的夫妻性关系,但这种排斥仅仅是内在的,外在恰恰是母子关系容纳着夫妻性关系。

3 孟子与孟母之间不存在父姓引入之前的想象诱惑关系,父姓一开始就在孟母身上得以向孟子传递。因此,由于乱伦冲动的不存在,孟子与孟母的亲密没有因性欲的介入而导致的负罪感,也没有继发性的阉割。

4 孟母与孟子间也存在想象关系,这种关系无关性欲,是孟母在言说的父姓的传递之外,行动性的地母的传递,这种传递在孟子理论化的回应之后得以使得地母符号化。

5 俄狄浦斯的神话里死去的父亲不在场,但从始至终这位父亲都是法则的源头,俄狄浦斯和安提戈涅都是死于父姓法则内在的冲突,法则是核心。孟子与孟母之间同样始终以法则说话,但是他们母子间有一种法则之外的运作,这种运作在俄狄浦斯家族中是失败的,在孟子那里却以新的法则的形式确立了位置,这是与石祖相应的地母的运作。

3.3 孟母情结

孟母与孟子的整个典故与相关理论是代情结的典型范例,代际关系相对于性关系的独立性乃至优先性都显露无遗,并且,按照弗洛伊德的传统,代情结应该进一步命名为“孟母情结”。(关于代情结的细节,我们可以阅读霍大同先生的硕士论文)

在症状与梦的机制里,隐喻是最重要的性质,俄狄浦斯情结这样的概念是从理论上回应精神分析的经验。作为一个隐喻,俄狄浦斯神话所包含的基本戏剧囊括了纷繁复杂的以性欲为基础的人的经验,拉康后来引入安提戈涅的神话讨论欲望的问题也是顺着同样的思路在原有概念基础上拓展精神分析的经验与理论,安提戈涅作为俄狄浦斯的女儿乃是俄狄浦斯神话的一部分,欲望问题也正是俄狄浦斯情结的一部分。因此,霍大同先生将俄狄浦斯情结阐释为性情结虽然准确,却也因此丧失了精神分析概念最重要的特征。同理,代情结因此就还是一个不成熟的概念。

孟子与孟母的典故与相关理论的讨论,以其高程度的戏剧化使得代情结的隐喻特征充分彰显,其结构基础上与俄狄浦斯神话的相似则恰好能够直接展现代情结与性情结的差异。由于孟子的思想体系,孟母的典故也和俄狄浦斯神话一样具有高度的符号意义,对于中国国人而言,孟母的形象尽人皆知。

俄狄浦斯的故事是古希腊神话传统的一部分,整个希腊的人格化的神话传统也直接传递到了基督教神话传统并延续至今。中国则不同,儒家是唯一正统的文化传统,儒家信天,对于具体的鬼神则敬而远之,儒家的神话是人的神话而非神的神话。也许孟母不是典型体现代情结的第一人,但孟母是第一个由于培养了圣人而达到了圣位的母亲,代际的重要性的强调也是从儒家才开始的,因此,孟母就是代表了代情结的第一人。

所以,代情结即孟母情结。

俄狄浦斯情结在历史发展中不仅仅是俄狄浦斯情结,而是父、母、子、女的俄狄浦斯情结、厄勒克特拉情结、手足情结的统称,是一个俄狄浦斯结构,这是因为俄狄浦斯神话中的母子关系是重点,同时另外两个情结也都体现在俄狄浦斯系列悲剧中,安提戈涅对俄狄浦斯,安提戈涅对哥哥,以及安提戈涅的两个哥哥间的针锋相对都是厄勒克特拉情结和手足情结的典型表现。

孟母与孟子间虽然只有两人,但精神的父亲始终在场,孟子在著作中则进一步确定了父子、兄弟关系的哲学原理。没有女儿的位置,乃是因为女人作为性欲的代名词是从儒家传统中剔除了的,这也正是代情结所剔除的部分,可见与三大情结的对应也是在孟母情结中实现了的。

所以,代情结就是孟母情结。

Traduction de Violaine Liebhart

注释: