亲戚或余悲

他人亦已歌

死去何所道

托体同山阿

我爱萨特。

萨特是一个男人,我出生之前两年的那场万人空巷的葬礼上,人们说:“这老头儿,他是我们的年轻人。”(萨特的世纪,807)

1 何为男人?

1.1超越死亡。

波伏娃应该不是第一个提出男人的自我定义来自对于死亡的超越,在《第二性》中,波伏娃讲述了一个男人成为自己最原始也是最基本的方式,那就是战斗,通过战斗获得食物,通过战斗保护自己的种群,总之,通过战斗免于死亡,只有能够免于死亡才能够活着,为活着提供最基本的保障。

人都是要死的,那么主动迎接可能的死亡并试图超越大概就成了最为直接面对死亡焦虑的方式,在那个图腾与禁忌的时代,男人便是时时刻刻生活在这种游猎、战争之中从而成为自己。相对于女人,这不仅为女人提供了生存的藩篱,也为女人谜一般的性欲构建基石;同样相对于女人,对即刻到来的死亡的超越在价值上平衡了女人通过生育而带来的可能的永生。霍妮曾说,这是男人对女人必然抱有的嫉妒。

同时,至少在那个文明起源的时代,男人在对死亡的迎接中进行的超越不是一个人进行的,而是一群人,例如想要捕杀一头熊、一只老虎,男人们要尽心竭力也要齐心协力,才能活着把我们单打独斗的天敌弄死。

也就是说,男人是一群男人。

1.2 父与子,原父与英雄。

精神分析传统的男人问题就从这一群开始。

同样是图腾与禁忌的故事,弗洛伊德假设了超越于这一群为了免于死亡而从事危险劳动之上的父亲,原始的父亲,这个父亲掌握着生杀大权,掌握着女人,掌握着男人应该有的享乐,所以理所应当的,这群男人儿子们都很痛恨他,于是联合起来杀了他。然而拉康给儿子们揭了底,就算杀了父亲,女人们也不要他们。

对于儿子们而言,母亲是给他们生的人,父亲则是给他们死和能够给他们死的人,当父亲死了、并且是被他们手刃之后尤其具备这种能力。正是死了的父亲让他们理解什么是法则,从而成为男人,成为像父亲一样的人,而促成这一切的是女人的欲望。也就是说,在女人那里,父与子是另一番样子。父与子只在父与子那里是父子,在女人那里,他们都是雄性,而雄性是有内外之别的,外面的雄性如同强奸犯,女人们需要她们自己的雄性来抵挡这一切,也只有能够抵挡的才是她们的男人。一位能够给予儿子们以死亡的父亲正是这样一个能够抵挡外面的雄性的里面的雄性,相对于一群男人,他才是男人中的男人,也就是说,他是英雄。

而英雄和原父是不同的,原父给儿子们以死,英雄则以死替代男人们的死。这便是旧约的上帝和圣保罗的耶稣的差别,耶和华可以用自己的法则衡量善恶,给世界以毁灭和方舟,给世人树立索多玛这种杀鸡儆猴的榜样,然而耶稣,圣保罗心中的耶稣,则因为爱而牺牲,替代世人死去,后来保罗也走上了同一条路。相对与原父,这时候的耶稣或保罗乃是男人中的男人,而世人都成了他的女人。德勒兹就说,我们今天所说的这位保罗就是那第一个保罗。

弗洛伊德把这父与子的故事讲了一半,而这样的故事则完完整整的在猴群那里讲了不知道多少个万年。

1.3 男人与女人

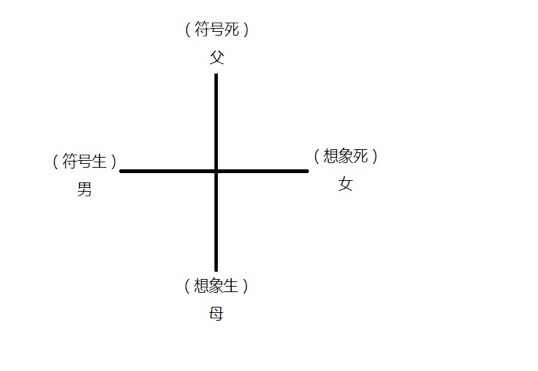

霍妮是一个精神分析圈子的女权分子,早在流浪美国之前就撰文辱骂弗洛伊德理论上欺压女人的霸气,他关于男人各种伟业的理解只是冷冷的评价为对女人的嫉妒;这位同样霸气的娘们也影响了霍大同。霍大同先生在他的博士论文里讨论了男人的诞生,正是如同女人生育,男人通过符号性的创造活动进行了想象的生育,从而,也使得自己可以在女人想象甚至一定程度上是实在的永正对面,试图获取符号性的永生。中国古老的神话都支持这样的论点。

当符号性的生过度到了男人手中,想象性的死也就交给了女人。既然没有一个女人不是石祖,对于一个女人而言,就自然而然会将自己想象成原父,死了的父亲所手持的符号性死亡的权杖就要在女人那里化为想象的冥府,显然,这股没有界限的冲动会将女人逼疯,在自身的深渊里迷狂,也因此只有疯女人才是真的女人、女人中的女人。卡门和阿黛尔雨果都是好榜样。

这样一种基本的对立统一模式就建立在了两性之间:男人爱上的女人总是把男人往死里整,“继续,继续……”,整不倒才是纯爷们;女人爱上的男人总是把女人像自己试图创建的天堂那样想成仙女,“所谓伊人,在水一方”,永远摸不着脉门的才是真佳人。

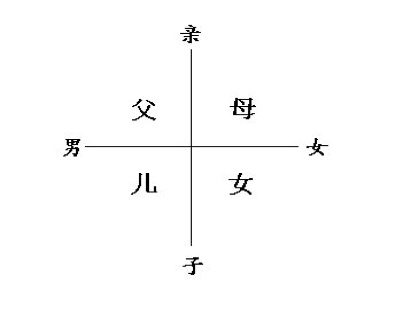

正是这样,性欲之谜才和母亲的亲爱不一样,霍大同先生没有错。将拉康的两性公式代入到他的十字架上[1],我们就会看清父母男女的真面目:

实在的生死则部分的属于父母,因而男人被迫面对身体的困境。

2 男人萨特

萨特是一个男人,仅仅是一个男人。

萨特无父。生父早亡之后并没有对他形成遥远的追忆与幻想,而外祖父更愿意遮遮掩掩的和他演一出死前的戏,继父则几乎仅是他的竞争对手,虽然这位名义上的唯一现实中的父亲在经济上颇为尽职。

截止到青春期的开始,萨特的家庭都如同他后来自己创建的大家庭那样古怪。他生活在一个四人家庭里,父亲的死让他与母亲一起寄人篱下,在新的家庭里,外祖父和外祖母是父亲和母亲,他喜欢把他们连在一起称作是“卡尔妈咪”,外祖父是一个名字,外祖母则是妈妈,真的妈妈是姐姐。在家中,妈妈甚至比他还要经受更多的管制,妈妈连出门和人约会的机会都被大爸爸大妈妈剥夺,萨特说,这样的日子没多久妈妈就干脆脱离社交圈了。他们娘俩住在一起,同一个小屋,如同姐妹一样的共同生活,也如同姐弟一样的共同跟“父母”做着各种游戏。

2.1 父姓

萨特无父,这导致萨特对人们也是对自己说“我没有超我”。承担着父亲的功能的外祖父在各种慈爱的戏里让父亲的法则连带原父的形象一起旁落,“卡尔”只是一个名字,而父姓则要交给他的另一场戏、在另一个舞台上使萨特认真了一辈子。这另一个舞台是文学的舞台,每一本书都是台上的一块板。

书籍是萨特的小彼者,发现同龄伙伴那是读了书才有的事,并且在无法与他们成为伙伴之后继续回到他的书籍里去。在外祖父的书房里,他把每一本书当作他的伙伴、当作一个人,而书中的故事、知识则是这个人说的话,由于是伙伴在说话,也就没有什么遥遥相望或崇拜,所有的大作家都在书房里和他坐在一起。萨特从小就没有把哪位先人当作神,他们都是伙伴,他们讲的话和小孩子之间的东拉西扯没有差别,后来的纪德和海德格尔只是一个在他的对面、另一个在他的旁边,一个对手、一个携手,虽然事实上是相反的。

因对死亡的恐惧所导致的逃避,外祖父骨子里在传递某种父姓法则的道路上显得没有底气,这就只能交由萨特自己在书籍中寻找自我阉割的机会。外祖父在对萨特的未来的直接谋划中,无意识的让自己的话以相反的形式为萨特树立了石祖;当卡尔对生计的恐怖强调使生活显得空虚的时候,萨特自己补上了意义,他的空虚和关切的目光帮助萨特完成了第一次阉割。后来萨特完整的按照祖父表面说的话走了他前半段人生路。

作为父亲的大彼者是外祖父难以担当的,他更像是一个母亲,在借用父姓法则的时候,除了好死不如赖活着的现实之外一无所知。萨特一生唯一的一次遭受父亲般的大彼者的冲击是在二战时期,那时候他在巴黎偷偷和让·卡瓦依埃会面,结果由于过于紧张,无论卡瓦依埃怎么安抚,终究是哆哆嗦嗦啥也没说,面对父亲,我们总是沉默的。卡瓦依埃是萨特毕生唯一的父亲,偶然的父亲,在主体与物的关系上,在实在的迷中,卡瓦依埃以其超越痛楚的坚贞和死亡给出了存在的路。

这是一条身体的路,偶然的父亲偶然的生死,将萨特还给自己,还给书籍,还给伙伴。萨特的身体是书籍,萨特的行动就是吞噬书籍和生产书籍却不需要装作占有书籍,就好像是石祖就不必有石祖。后来萨特投身于人民事业之中,就好像当初在电影院里和人们在一起。萨特的一生重复了儿时镜像的节奏,书籍到同类,却没有一个同类稳定的在父位让他终生倾倒,因此也就拒绝成为一个父亲、一个老男人,始终作为一个男孩儿而成为一个纯粹的男人。书籍和人们都是小彼者,只有小彼者的整体是大彼者,也就是萨特在艰难的无神论一生中所替换上帝的。

没有现实的父位能够抽身,保罗就和圣保罗一样身处无法终结的战场上,拉康说那是维持石祖无法消除的紧张,这紧绷的弦摧毁了萨特的身体,以迟到的方式带来死亡,这个代价给了萨特无死。萨特始终活在焦虑的乐观主义里,这是萨特的永生。

维克多在萨特死后的经历证明他是和卡瓦依埃一样的人,这也就能够让我们理解萨特为何会将他看做是自己,他在萨特的世界里不是儿子,而是萨特自己,他们的关系是同性恋。这也是为什么波伏娃在那次看似大不了的文章中如此愤怒,以至于毕生唯一一次无法同萨特分享另一个人的在场,这对萨特的困扰甚至可能提前了他的死亡。

2.2 孩子

现实的人没有大彼者,包括萨特自己,因此萨特不会成为父亲。每当提起孩子,萨特只有恶心。

萨特在多重意义上驱逐孩子。他不生孩子,还对别人生孩子说三道四,孩子和宠物一样首先意味着掩盖失败的两性关系。更进一步的是,他进而反对一种关于孩子的形而上学幻想,那种孩子是天使的童话乃是遮住父母眼睛的罪恶。在萨特的世界里,每一个人的童年都是悲剧,大彼者的欲望让萨特不寒而栗,大彼者即地狱。所以《文字》是萨特的一个葬礼,通过文字,萨特得以向自己的童年告别:一场祖孙亲情戏,一个寂寞小孩儿的超人梦,别无其他。

不接纳孩子也就做不了父亲,不要孩子的萨特在形而上学的领域也不是父亲。当他用《恶心》、《存在与虚无》为一代巨星们开辟了道路,阿尔都塞、拉康、福柯、德勒兹、加缪们只是一边说着他说过的话一边将他打入虚无。当我们这些精神分析的学徒提起“彼者”的时候,有谁会带着敬重和伤感怀念萨特呢?

在男人们的战场里,打倒了纪德和伯格森的萨特也被后来人打倒。他不是给后来人以法则的帝王,没有什么符号性的死亡通过他让后人敬畏难犯,他是用血祭承前启后的英雄。

2.3 女人

作为一个男人,萨特的另一部分在女人那里。

萨特的妈妈把他当做一个女孩,两人生活在一起如同姐妹,这一点和波伏娃契合在一起,波伏娃早年也是和妹妹形影不离,并且萨特和波伏娃最初的理想都是受虐而力图超越的圣女。这样的自我镜像对萨特的影响非常直接,他一生都不拥有一个男人理想的健美身材,相反,他的身体更像是女人的身体,当波伏娃谈起萨特的身体的时候,让她舒适的是萨特柔软的肚子。萨特在性欲上也有着和男人的不同,他不喜欢性交,而是喜欢像女人一样热衷于爱抚。

萨特的身体就是这样的女人的身体,因此他作为一个男人力图排除。

他通过糟蹋自己来排除自己的身体,他讨厌女人在生活中真实的身体,讨厌她们的所有吃喝拉撒,他不同任何女人同居。这样,女人就只能被现实的距离放置在一种理想的镜像中,于是萨特通过不断的更换女人来维持女人的理想形态,和女人谈话、彼此幻想就是最常见和持久的形式。当多洛丽丝妄图借助爱情在婚姻中将萨特吞噬的时候,他毅然了断了这次想象死亡的历程,在母亲的目光中这个女人的萨特就这样维持着男人的自己与被排除的女人的距离。

只有一次恐怕是他回归的契机。当他晚年如此钟情于维克多的时候,这似乎是萨特毕生唯一一次坦然让被排除的女人回到自己的身体,那次导致与波伏娃致死难弥的裂隙事件绝不是老了那么简单,那是萨特承受着维克多这个男人的意志,而自己那个当下的女人接纳了。

除了这个例外,波伏娃总是帮着萨特及时的在这种可能沉醉不起的排除中回到男人的位置,通过她所具备的、她的父亲称为是男人的头脑、和萨特一起回到男人的创造中,用工作继续维持男人可以拥有的石祖。

除了波伏娃,萨特另一个特殊的女人是母亲,萨特一生唯一一次购房是自己和丧偶的妈妈偶尔同居的家。在没有父亲介入的母子联系中,妈妈对儿子永生的幻想支撑着萨特不竭的创造与转变。他从不顾及写完的作品,不断地抛弃以往的自己来创造新理论和新生活,临死之前还在为自己能够开始一个新的思想历程而图谋着十年规划。

万人空巷的葬礼之后,萨特如其所料的走入了历史的遗忘。他是时代的飓风,刮过。风是“巽”卦,一个隐藏着消失的少阳卦,不是消失于虚无,而是消失于小彼者的世界。活着的人们成为萨特的同时将他遗忘,这才是纯粹的“生”。

1955年萨特和波伏娃到中国逛了一圈,那时候我们刚通过抗美援朝结束了汉族800年奴隶史,出于类似的原因,萨特回去之后成了毛派分子。我和萨特之间也因此有了种直接的亲密。在这种亲密中,我嫉妒萨特,这是一种男人间的嫉妒,出于这种嫉妒,我要让萨特再生。

注:

[1]霍大同先生的原图: