Appendix

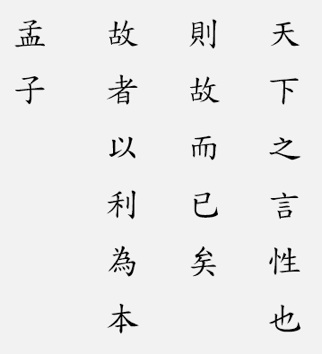

Lacan geht in seinen auf Mong Dsï bezogen Arbeiten insbesondere im Seminar XVIII (Lacan, 2006) auf diesen ein und dabei unter anderem vom Begriff und Ideogramm hsing 性 aus. Seine Übersetzung von hsing = Natur impliziert im zusammengesetzten Kanji 性 die beiden Komponenten für ›Leben‹, ›geboren werden‹ und/oder ›(er-)zeugen‹ sowie für ›Herz‹ bzw. ›Geist‹ (Cheng, 1997, 32). Was die Relevanz dieses Schriftzeichens betrifft, so formuliert Lacan, »soweit sie in der Welt, unter dem Himmel« sei, bedeute Sprache hsing, die Natur, als »die Natur des Sprechwesens«, als eine die Natur des Sprechwesens ›Mensch‹ von der tierischen Natur trennende »unermessliche Differenz [différence infinie]« (Lacan, 1971c, 58). Diese und weitere Schriftzeichen entnimmt er einem Zitat von Mong Dsï, das er wie folgt wiedergibt (Lacan, 1971c, 55-59):1

Lacan (1971c, 57) re-/interpretiert diese Inschrift dahingehend, dass er den Terminus yen 言 sowohl mit ›Sprache‹ [parole] als auch mit ›das was spricht‹ [ce qui parle] übersetzt und danach fragt, wovon gesprochen werden könnte. Dies wird durch das darauffolgende hsing 性 bestimmt, sodass die in die Welt gekommene Sprache zur ›Natur‹ oder ›natürlich‹ wird und es sich keineswegs um »irgendeine Natur» handelt, sondern definitiv um »die Natur des sprechenden Wesens [être parlant]«. Mong Dsï nimmt eine weitere entscheidende Präzisierung vor, indem er auf die durch den Zugang zur Metaphorik bedingte »unermessliche Differenz« [différence infinie] des Sprechwesens ›Mensch‹ zum Tier verweist (Lacan, 1971c, 58), was Lacan an anderer Stelle mit der lakonischen Anmerkung pointiert, seine Hündin betrachte ihn »niemals als einen anderen« Hund (Lacan, 1961, 9).

Diese Relektüre Mong Dsïs setzt Lacan mit einer Untersuchung des Kanji li 利 fort, für das er eine Kombination der Zeichen respektive Radikale hi 禾 = ›Getreide / Weizen‹ und tao 刀 = ›Messer‹ angibt und über das Motiv des (Getreide-)Schneidens die Bedeutung von li 利 mit ›geeignet, wirtschaftlich, vorteilhaft, Profit, Interesse‹ herleitet und hiervon ausgehend einen Bezug zum Mehrwert-Begriff herstellt. Indem er zum analog gebildeten Begriff des Mehr-Genießens überleitet, »leiht er Mong Dsï die Vorstellung« (Flecher, 2008, 3), dieser ›Profit‹ bzw. dieses ›Mehr-Genießen‹ sei der Grund der die menschliche Natur begründenden Sprache. Diese Reformulierung sucht Flecher (2008, 3) zu präzisieren, indem er diese Denkfigur wie folgt ausarbeitet:

»Überall t’ien hsia 天下 [unter dem Himmel], wenn der Mensch von hsing 性, seiner Natur, spricht yen 言, bestätigt er durch just die Tatsache, dass diese Natur durch die Sprache yen 言 fundiert wird. Soweit es Teil der Welt ist, begründet die Sprache die Natur des Sprachwesens.

So drängt sich auf tse 則, dass es sich nur um das handelt erh i 而已, was vor der Handlung als das ursprünglich Gegebene ku 故 da war. Voilà i 矢!

Und dieser Diskus über die Natur yen hsing 言性 hat Auswirkungen. Er bewirkt, dass es Profit li 利, Mehr-Genießen, gibt. Mithin wird sich aufgrund i 以 dieses Mehr-Genießens li 利 das ursprünglich Gegebene ku 故 verwurzeln tse 者, sich abstützen wei pen 爲本.

Hiermit wird das Mehr-Genießen li 利 zur Grundlegung pen 本 wie zum Grund ku 故.«

Lacan selbst macht darauf aufmerksam, dass dieses erh i 而已 des Mong Dsï markiere mit dem als »konklusiv« zu verstehenden i einen Abschluss:

»Es ist li, und das reicht. An dieser Stelle erlaube ich mir alles in allem anzuerkennen, dass – was die Wirkungen des Diskurses betrifft, was das allseitige Existenz [ce qui est dessous le ciel] betrifft – daraus nichts anderes hervorgeht, als das Wirken des Kausalen [fonction de la cause], insoweit dieses im Mehr-Genießen beruht« (Lacan, 1971c, 60).

Indem sich Lacan auf den Diskurs Mong Dsïs über die Natur stützt (Mong Dsï, 1982, Buch IV B § 26, 129), mit dem dieser »das Regelmäßige« und dessen »Wurzel, die Anpassungsfähigkeit« als Grundprinzipen des Umgangs mit dem Wissen herausarbeitet, betont er dessen durchaus ›moderne‹ Denkfigur, bei der er die Naturprinzipien des Regelhaften wie des Wandelbaren ineinander vermittelt denkt und dies im Sinne des 30. Hexagramms Li 離 – ›Das Haftende, das Feuer‹ – im I Ging zu verstehen ist (Wilhelm, 1982, 225): Das Doppelzeichen |¦||¦| dieses Hexagramms wiederholt den in zwei Yang-Striche integrierten Yin-Strich und wird als Bild eines leeren Raumes zwischen zwei ›starken‹ Strichen, durch den diese ›hell‹ werden, beschrieben (Wilhelm, 1978, 121). Die in diesem Diskurs des Mong Dsï enthaltene Kritik richtet sich auf die »Verbohrtheit« der Wissenschaftler, die diese dadurch »verächtlich macht«, als sie in ihrer damaligen Tendenz zu sophistischen Argumentationen nicht mehr dem natürlichen Erkenntnisideal der »Linie des geringsten Widerstandes« folgten und ihr Wissen der Verächtlichkeit preisgegeben (Wilhelm, 1982, 255-256).

Lacan knüpft mit diesem Bezug auf den wissenschaftskritischen Passus des Mong Dsï an eine eigene Kritik an der ›reinen‹ positivistischen Lehre an, mit der er eine Replik auf eine Arbeit von Richards (1932) über ›Mencius on the Mind‹ formulierte. Er polemisiert ursprünglich, die auf Mong Dsï bezogene »Zentrifuge der Beweisführung [essoreuse en démonstration]« des Autors lasse zwar eine »Bronze« entstehen, die »bei der geringsten Gedankenberührung einen Glockenton von sich gibt«, doch verwandle sich dieses Prachtstück bei genauerer Untersuchung »in eine Art Wischlappen [serpillière] zum Säubern der Tafel des bestürzendsten englischen Psychologismus«, dies nicht »ohne diese mit der dem Autor eigenen Hirnhaut gleichzusetzen [identifier], dem einzigen Überbleibsel seines [Erkenntnis-]Objekts und seiner selbst nach vollständiger Ausschöpfung [exhaustion complète] des Sinns des einen und des gesunden Menschenverstandes des anderen« (Lacan, 1957, 498-499 Fn 2). – Im Seminar XVIII kommt Lacan hierauf zurück, konzentriert sich auf das Buch ›The Meaning of the Meaning‹ und focussiert die von Richards & Ogden (1946) darin aus Perspektive eines logischen Positivismus vertretenen Standpunkte: Ihm geht es um die Struktur des Herrendiskurses, »der den durch das Eine verkörperten großen Anderen als Schein der alle anderen beherrschenden Macht bestehen lässt2 und dessen Sinn sich aus einer noch näher zu bestimmenden natürlichen Wahrheit herausquält [s’extrait]« (Gancet, 2004, 27). Dass jeder Text nach den Kriterien der positivistischen Logik hinsichtlich (s)eines – vermeintlichen – Un-Sinns [non-sens] quasi »auf frischer Tat ertappt« werden und »ins Abseits gestellt« gestellt werden kann, lässt ihn die Definition von ›Sinn‹ diskutieren und die Interdependenz von ›Sinn‹ und ›Unsinn‹ diskutieren (Lacan, 1971c, 59). Dabei insistiert er darauf, dass es eine Art »Wippe« [bascule] gibt, die zwischen hsing 性, der »Natur als solcher«, wie sie als »Spracheffekt« erscheint, und ming 命, dem Geschriebenen als einer »Form, vor der die Freiheit zurückweicht«, diese natürlichen Bedingungen des Regel- und Wandelbaren von Sinn und Unsinn reguliert (Lacan, 1971c, 75). Wenn hier die Praxen des Zen andeutungsweise thematisiert werden, bleibt gewiss, dass deren Weg nirgends hin-geht bzw. hin-führt und ›ohne Richtung‹ oder Ziel (wu fang 無方) ist, sich mithin als sinn-los oder sinn-entleert erweist (Han, 2007, 25).

Angesichts dieser Be-Deutung von Sinn / Unsinn / Sinnlosigkeit fragt Étiemble (1986, 167) danach, ob Mong Dsï nicht dementsprechend »als ein erster Entwurf [ébauche] der Psychoanalyse« zu lesen sei. Gancet (2004, 28) mutmaßt, diese These sei gegebenenfalls darin begründet, dass sich eine humanistische Perspektive schon damals »nicht ohne Verknüpfung mit dem [großen] Anderen« beschreiben ließ und es bereits »die Weisen [sages]« der damaligen Zeit verstanden, «mit Hilfe der gegebenen Vorrangstellung der Sprache und der ›korrekten Bezeichnungen‹ Neigungen des menschlichen Wesens zu erkennen und zu benennen«. Eine Antwort oder Begründung gibt Étiemble nicht – er äußert lediglich, dass China bei Übernahme der politischen Ökonomie des Mong Dsï »der Welt den Weg des Sozialismus gewiesen hätte« (Étiemble, 1986, 17).

Bei Sichtung der in Anlehnung an und in Erweiterung von Gancet (2004, 41) vorgenommenen Schematisierung fällt – indem beispielsweise »das Sprechen [le dire] hinter dem Gesprochenen [le dit] vergessen« (Lacan, 1972c, 450), das Signifikat vom Signifikanten verdrängt wird oder das Wort »eine aus Abwesenheit [des Objekts] gefertigte Anwesenheit [seiner Repräsentanz]« ist (Lacan, 1953, 276) – ein mehrfach von Lacan herausgearbeiteter Aspekt der ›Unterstellung‹ [allégation] auf: Dieser Grundzug lässt sich für Lacan gerade vermittels der chinesischen (Schrift-)Sprache exemplifizieren, da dort die oben aufgelisteten Aspekte des Gehört-Werdens in einer tonalen Schriftsprache (on-/kun-Lesung), der Be-Deutung und des Wieder-Erkennens in einer piktogrammatischen Schrift, des ›unären Zugs‹ der Identifizierung im ein(zig)en Schriftzug, des Enthüllens der Wahrheit durch Verbergen Αληθια … besonders markant sind.

Als eine Besonderheit der Schrift lässt sich feststellen, dass das Signifizierte nicht unmittelbar wahrgenommen werden kann, sondern erst »vermittels der Lektüre, der Lektüre als dem, was man vom Signifikanten hört«, wahrzunehmen ist (Lacan, 1973a, 45). Insofern handelt es sich bei der Schrift um »eine Spur [trace], in der ein Effekt der Sprache zu lesen ist« (Lacan, 1973e, 153). Bezüglich der Beziehung von Schrift und Sprache heißt es daher, die Schrift sei »in Beziehung auf jegliche Funktion der Sprache nicht vor- sondern nachrangig« (Lacan, 1971c, 64). Und an anderer Stelle schreibt er: »Hinsichtlich dessen, was man Schrift nennt, ist gänzlich klar und eindeutig, dass diese etwas darstellt, das sich auf irgendeine Weise auf die Sprache niederschlägt [se répercute sur la parole]« (Lacan, 1971d, 83).

Für diese als »Heimstatt [habitat]« apostrophierte Sprache führt er fort, diese stehe in engem Zusammenhang mit der Tatsache, dass es »keine Geschlechterbeziehung« im lacanianischen Sinne gäbe, denn man könne auch zu formulieren wagen, »die Geschlechterbeziehung, das ist die Sprache selbst. […] Dass es keine Geschlechterbeziehung gibt, habe ich bereits dergestalt festgelegt [fixé], dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, diese zu schreiben [de l’écrire]« (Lacan, 1971d, 83). An späterer Stelle des Seminars XVIII konkretisiert er noch einmal, das »Auftauchen der Schrift« sei angesichts des Audiovisuellen »niemals simple Inschrift [inscription]«, das heißt, die Schrift sei »niemals […] nur etwas, das wie ein Skelett aufgebaut ist [s’articule comme os], dessen Fleisch die Sprache wäre« (Lacan, 1971f, 149). Diese Formulierung ist um so bemerkenswerter, als Lacan – wie Flecher (2008, 8) nachweist – die Formulierungen benutzt, die auch die chinesischen Kalligraphen verwenden, für die der Pinselstrich einen Leben oder Tod, Standhaftigkeit [fermeté] und Aufrichtigkeit [droiture], bringenden ›Knochen‹ und insofern ›Fleisch‹ impliziert, als Schattierungen [pleins] und Feinzeichnungen [déliés] der Fülle der lebendigen Wirklichkeit Ausdruck geben:

»Der Pinsel hat vier Eigenschaften [effets]: die Sehne (chin筋), das Fleisch (jou肉), den Knochen (ku骨) und den Atem (ch’i气). Die Sehne ist das, was sich als Schwung fortsetzt, wenn der Pinsel anhält. Das Fleisch ist das, was als Schattierungen und Feinzeichnungen die Realität der Dinge ausdrückt. Der Knochen ist das, was Leben oder Tod und (dem [Pinsel-]Zug) Festigkeit [fermeté] und Geradlinigkeit [droiture] gibt. Der Atem ist das, was den Farbverlauf unvergänglich macht. Daher verlieren die mit zu dicker Tinte gezogenen Striche ihre Substanz [corps] und mangelt es denen mit zu flüssiger Tinte an Fundierung [rectitude] und an Atem [souffle]; ist die Sehne müde [mort], kann es an ihr kein Fleisch geben. Eine völlig unterbrochene Linienführung hat keine Sehne; sucht sie zu schmeicheln [charmer], hat sie keine Knochen« (Hao, zitiert nach Flecher 2008, 8).

Lacan setzt diesen Vergleich mit der Bemerkung fort, entsprechend zeige sich, dass das sexuelle Genießen »keinen Knochen« habe, doch gäbe die Schrift, nicht aber die Sprache, »all den Modi des Genießens [toutes les jouissances] knöcherne Struktur [os], bei denen sich vermittels des Diskurses erweist, dass sie sich dem sprechenden Wesen öffnen. Indem sie ihnen knöcherne Struktur verleiht, unterstreicht sie, was gewiss zugänglich, jedoch maskiert war, das heißt dass die Geschlechterbeziehung im Feld der Wahrheit nicht erscheint, wenn man denn nicht zu den entstellten [qui parodient] – das wäre der passende Ausdruck – Formen des Genießens vordringen will, die hierfür zwar effektiv sein mögen, ihm jedoch wesensfremd [étrangère] bleiben. Dergestalt ist der/das Andere des Genießens, auf immer unter-sagt [inter-dit]3, dem also die Sprache ein Wohnen [habitation]4 nur unter der Bedingung gestattet, ihm dieses – warum nicht dieses Bild benutzen? – im Taucheranzug zu besorgen [qu’à le fournir de scaphandres]« (Lacan, 1971f, 149). In der Tat konstatiert Lacan nicht nur bei Joyce, sondern gerade auch in der Kalligraphie und deren ›unärem‹ Zug Beispiele reinen Genießens der Schrift (Gancet, 2004, 39-40).

Zum Verhältnis von Genießens und Wahrheit merkt Lacan (1973f, 52) zwar an, »Gottseidank« gäbe es, »beispielsweise im Tao«, sinnlich-sinnvollere [plus sensé] Umgehensweisen, doch erwiesen sich diese für westliche* Verhältnisse unzugänglich [sans portée], da sie unsere Form des Genießens »kalt ließen«:

»Kein Grund, sich Gedanken zu machen, wenn doch der Weg wie gesagt über das Zeichen führt. Wenn sich dabei irgendeine Sackgasse erweist – ich sage sehr wohl: sich dieses Beweises versichert – ist dies unsere Chance, darin mit dem Realen in Reinform in Kontakt zu kommen, – als dem, das daran hindert, die ganze Wahrheit darüber auszusagen« (Lacan, 1973f, 52-53).

Der Kontext von Genießen und Wahrheit erweist sich als ein kulturell determiniertes Be-/ Deutungsfeld, wie Lacan unter Bezugnahme auf das Chinesische verdeutlicht, wo »alle signifikanten Elemente einsilbig sind« (Lacan, 1960, 198). Wenn es dabei dann »von der Sache her nicht um die Wahrheit, sondern um den Weg geht, wie der Begriff tao bereits anzeigt« (Lacan, 1973d, 137), könnte – oder müsste? – es gegebenenfalls um ein gänzlich anderes Genießen gehen. Ausgehend von der schriftlichen Determinierung des Verhältnisses von Genießen und Wahrheit ließe sich angesichts des Tatbestands, dass sich nicht einmal »die Geschlechterbeziehung schreiben lässt«, das heißt, nicht als Diskurs des Signifikantennetzes symbolisieren lässt (Lacan, 1973a, 47), danach fragen, was sich denn dann in einer in der Schrift begründeten Zivilisation überhaupt verschriftlichen lässt (Gancet, 2004, 36). Der psychoanalytische Diskurs »verscheucht« [débusque] (Gancet) diese Wahrheit des »Das-geht-[so]-nicht« [ça ne va pas] insofern, als er dieses als existierend anerkennt, als Verhältnis von Signifikant und Signifikat und der beide trennenden Barre anerkennt und diese Beziehung schreibt (Lacan, 1973a, 45). Was das Verhältnis des Zen zur Sprache bzw. zum Sprechen und zum Ausgesagten betrifft, so formuliert Osho (2005, 47), je mehr sich das Subjekt auf Sprache einlasse, um so mehr sei es »von der Existenz entfernt. Sprache ist eine große Fälschung. Sie ist keine Brücke, sie ist keine Kommunikation – sie ist eine Sperre.« Wenn Osho (2005, 52) feststellt, Sprache ersetze »das Wirkliche durch das Drumherum«, scheint dies die Substitution des Signifikats durch den Signifikanten abzubilden. Wenngleich in ihrer Praxis unterschiedlich, haben Zen und Psychoanalyse in diesem Punkt eine strukturell ähnliche Vorstellung einer Barre oder Sperre, eines barrierten oder versperrten, im Resultat verfälschten sprachlichen (Zu-)Gangs zur vermeintlichen ›Wahrheit‹ des jeweiligen Subjekts. Indem »sich jede Wirklichkeit vermittels eines Diskurses begründet und definiert« (Lacan, 1973a, 43), der Signifikant als Ursache [cause] und das Signifikat, die Schrift und das Genießen als Effekte des Diskurses zu verstehen sind, wird mit der Herangehensweise Lacans an die Texte Mong Dsïs die Funktion der Ursache insofern hervorgehoben, als das Fehlen jedweder »prädiskursiver Realität« (Lacan, 1973a, 43-44) eine notwendige Umstellung des Genießens annehmen lässt, die über einen – keineswegs (mehr) als Königsweg einer Wahrheit beschreibbaren – anderen Weg erfolgt (Gancet, 2004, 36-37).

Ausgehend von der Differenz von Sprache und Schrift macht Lacan (1973a, 48) darauf aufmerksam, dass Schrift und Buchstabe Effekte des Diskurses sind. Wenn dabei die Sprache vorrangig ist, stellt die Schrift immerhin doch »die intime Struktur der Dinge« sicher und zur Verfügung (Flecher, 2008, 8), und das lässt Lacans Denkansatz in Bezug zum chinesischen Konzept des li 理, wie dieser es – siehe oben – hinsichtlich der Aspekte des ›Mehr-Geniessens‹ diskutiert, setzen.

Wie ersichtlich, erweist sich die Kalligraphie als eine Art »reinen Genießens der Schrift, wenn es sich darum handelt, den ein(zig)en Zug mit einem Strich [coup] und ohne Korrektur [rature] zu ziehen« (Flecher, 2008, 8). In diesem Sinne ist die Kalligraphie eine ebenso körperliche wie psychische Übung der Schreibkunst, deren Aspekte der Impulskontrolle, der Körperbeherrschung, des Bezugs zum Sprachlichen wie zum Nichtsprachlichen wie zur ebenso entschlossenen wie gelassenen Achtsamkeit auf Übungsprinzipien nicht nur des ›Weges der Schrift‹ shodo 書道, sondern der Zen-Praxis generell bzw. deren taoistischer Vorläufer verweist. Dass Lacan sich hiermit auch in praxi auseinandergesetzt haben muss, wird an folgender Anmerkung ersichtlich:

»Diese beim Sprachwesen in die dem Genießen eigene Struktur [statut] als Sprachmaß [dit-mension] des Körpers eingeschriebene Kluft ist das, was mit Freud bei der Prüfung [test] aufblitzt […], welche in der Existenz der Sprache besteht. Da, wo es spricht, genießt es. Und das will nicht heißen, dass es nichts wüsste, […] dass es nicht von Zeit zu Zeit Dinge gäbe, dank derer das Genießen glauben konnte, an jenem Ziel der Befriedigung des Nachdenkens über das Sein angelangt zu sein. Nur siehe da – dieses Ziel wurde immer nur um den Preis einer Kastration befriedigt.

Im Taoismus zum Beispiel – Sie wissen sicher nicht, was das genau ist, sehr weniger wissen darum, doch ich habe ihn (aus-)geübt [pratiqué], habe selbstverständlich die Schriften gelesen [pratiqué] – dafür ist das Beispiel ein Ding für sich im Geschlechtsakt [en est patent dans la pratique même du sexe]. Um gut zu sein, muss man seinen Furz zurückhalten [retenir son foutre]. Der Buddhismus ist seinerseits das banale Beispiel [l’exemple trivial]5 durch seinen Verzicht auf das Denken selbst. Was am Buddhismus das Beste ist, das ist das Zen, und das Zen besteht darin, dir, mein Freund, mit einem Bellen zu antworten. Es gibt nicht Besseres, um aus dieser infernalischen Angelegenheit, wie Freud sie nennt, unbeschädigt [naturellement] herauszukommen« (Lacan, 1973d, 146).

Ein von dem ›unären Zug‹ ausgehendes Schreiben kann mithin vergleichsweise als wohl subtilste und elaborierteste Form eines Genießens beurteilt werden, das nicht nur prinzipiell »hilfreich« [utile] und situativ stabilisierend ist, sondern »das Leben, die körperliche und seelische Gesundheit auf einer Suche nach Unsterblichkeit nährt« (Flecher, 2008, 9).

»Indem er die Einheit jedes Schriftzeichens und das Gleichgewicht zwischen den Schriftzeichen verwirklicht, erreicht der Kalligraph, während er den Dingen Ausdruck verleiht, seine eigene Einheit« (Cheng, 1996, 16).

Doch wenn dieser Pinselzug in höchstem Grad die Inkorporation subtiler Techniken auf Seiten des Künstlers widerspiegelt, gewinnt darüber hinaus anhand der umgesetzten ›Choreographie‹ der Zeichen das Wort seine Form und einen Bedeutungswert, der im ›Herzen‹ des jeweiligen Textes das Signifizierte gebiert (Gancet, 2004, 56). Diesem Untersuchungskomplex nähert sich Lacan erneut im Seminar XXIV, indem er das Signifikat als sensiblen Punkt des Signifikanten diskutiert, in diesem Zusammenhang aber zugleich erörtert, die Psychoanalyse könne sich in ihren Annahmen zum Verhältnis des Herrensignifikanten zum Wissen als eine Form von »Irreführung«, »Betrug« und/oder »Schwindel [escroquerie]« erweisen (Lacan, 1977a, 111). Er fügt dann allerdings hinzu, die Psychoanalyse sei »keine größere Irreführung als die Poesie selbst«, die sich auf die ihr eigenen Mehrdeutigkeiten [ambiguïté] und Doppelbedeutungen [double sens] stütze und zugleich »in den Bereich des Verhältnisses von Signifikant und Signifikat« zu gehören scheine (Lacan, 1977a, 111). Der poetische Diskurs spiele sich in einem imaginär-symbolischen Zwischenraum ab, und was da »als imaginäres Symbolisches konnotiert« werde, nenne sich »Wahrheit« und betreffe letztlich das Geschlechterverhältnis. In diesem Sinne müsse davon ausgegangen werden, dass die psychoanalytische Kunst von der poetischen Kunst – und erst recht von der chinesischen Poetik – etwas über seine ›technischen‹ Voraussetzungen erfahren können: Mit Verweis auf eine Arbeit von Cheng (1996) erarbeitet Lacan (1977b, 119), dass die Focussierung ›des‹ Sinns im Text diesen eher »abstempelt« [tamponne] und reduktionistisch erstarren lässt; vielmehr müsse es psychoanalytisch darum gehen, den Stellenwert des Sprechakts [énonciation], die Besonderheit der Klangfärbung [modulé du son] im (Vor-)Lesen und (Mit-)Hören des Textes, im Aussprechen und Belauschen des Verschriftlichten, zu beachten und interpretativ dahin zu gelangen, den einen – eindeutigen – Sinn durch eine Be-Deutung zu ersetzen: Wenngleich ›Sinn‹ und ›Bedeutung‹ in dieser Hinsicht als Antipoden erscheinen, werden sie über die dabei stattfindende – statt Sinn Bedeutung findende – Interpretation in der vorgenommenen Produktion des Genießens miteinander integriert, was in lacanianischen Neologismen der »signifiance« [~ ›Bedeutungsgenießen‹]6 und des »jouis-sens« [~ ›Sinngenießen‹] zum Ausdruck kommt.

Literatur

Barthes, Roland. 2013. Was dem Signifikanten widerfährt. In: Schreibheft, 80, 27.

Cheng, Anne. 1997. Histoire de la pensée chinoise. Paris: Seuil.

Cheng, François [Tsi Chien]. 1996. L’écriture poétique chinoise. Paris: Seuil.

Derrida, Jacques. 1988: À peine. In: Engelmann, P. (Hrsg.): Jacques Derrida - Mémoires für Paul de Man (13-15). Wien: Passagen.

Étiemble, René. 1986. Confucius de -551 à 1985. Paris: Gallimard-Folio

Flecher, Guy. 2008. Plus de Chine. Online-Publikation: http://homepage.mac.com/WebObjects/FileSharing.woa/ wa/default?user=martiguy1&templatefn=FileSharing36.html&xmlfn=TKDocument.36.xml&sitefn=RootSite.xml&aff=consumer&cty=US&lang=en.

Fock, Holger. 2013. Wüste, Schlachthaus Bordelle - Pierre Guyotats Roman Eden, Eden, Eden. In: Schreibheft, 80, 17-64, 172-175.

Foucault, Michel. 2013. Es wird einen Skandal geben, aber … In: Schreibheft, 80, 26.

Freud, Sigmund. 1912/13. Totem und Tabu. In: Freud, S. 1999. Gesammelte Werke, Band IX (1-194). Frankfurt a.M.: Fischer.

Gancet, Geneviève. 2004. Psychanalyse et Taoisme. Mémoire pour le Diplôme de la Découverte Freudienne. Toulouse: Université Le Mirail. Online-Publikation: http://pagesperso-orange.fr/espace-cpp/archives/ Psychanalyse_et_taoisme_G%20Gancet.pdf.

Guyotat, Pierre. 1985 (1971). Eden, Eden, Eden. Paris: Gallimard.

Guyotat, Pierre. 2013. Eden, Eden, Eden. In: Schreibheft, 80, 29-41.

Hadamitzky, Wolfgang (Hrsg.). 1995. Kanji und Kana 1. Handbuch und Lexikon der japanischen Schrift. Berlin, München, Wien, Zürich: Langenscheidt.

Han, Byung-Chul. 2007. Wesen und Abwesen – Nirgends wohnen. In: Han, B.-C. (2007) Abwesen (8-38). Berlin: Merve.

Hao, Jing. o.J. De la technique du pinceau. [zitiert nach Flecher, G. (2008) a.a.O., 8].

Humboldt, Wilhelm von. 1836. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Paderborn: Schöningh (1998).

Lacan, Jacques. 1953. Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. In: Lacan, J. (1966) a.a.O., 237-322.

Lacan, Jacques. 1956. La chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse. In : Lacan, J. (1966) 401-436.

Lacan, Jacques. 1957. L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud. In: Lacan, J. (1966) 493-528.

Lacan, Jacques. 1958a. La direction de la cure et les principes de son pouvoir. In: Lacan, J. (1966) a.a.O., 585-645.

Lacan, Jacques. 1958b. Remarque sur le rapport de Daniel Lagache: »Psychanalyse et structure de la personnalité«. In: Lacan, J. (1966) 647-684.

Lacan, Jacques. 1960. Le mort de Dieu. In: Lacan, J. (1986) a.a.O., 197-209.

Lacan, Jacques. 1961. Le Séminaire, Livre IX: L’identification. [Transkript vom 29.11.1961]. Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net.

Lacan, Jacques. 1966. Écrits. Paris: Seuil.

Lacan, Jacques. 1971a. L’homme et la femme. In: Lacan, J. (2006) a.a.O., 23-37.

Lacan, Jacques. 1971b. Contre les linguistes. In: Lacan, J. (2006) a.a.O., 39-53.

Lacan, Jacques. 1971c. L’écrit et la vérité. In: Lacan, J. (2006) a.a.O., 55-75.

Lacan, Jacques. 1971d. L’écrit et la parole. In: Lacan, J. (2006) a.a.O., 77-94.

Lacan, Jacques. 1971e. Leçon sur Lituraterre. In: Lacan, J. (2006) a.a.O., 113-127.

Lacan, Jacques. 1971f. Un homme et une femme et la psychanalyse. In: Lacan, J. (2006) a.a.O., 145-161

Lacan, Jacques. 1971g. 出版社/メーカー [Autres Écrits]. London: W.W. Norton.

Lacan, Jacques. 1972a. Le Séminaire, Livre XIX: Le savoir du psychanalyste. [Transkript vom 06.01.1972]. Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net

Lacan, Jacques. 1972b. Le Séminaire, Livre XIX: … ou pire. [Transkript vom 09.02.1972]. Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net

Lacan, Jacques. 1972c. L’étourdit. In: Lacan, J. (2001) a.a.O., 449-495.

Lacan, Jacques. 1972d. A Jakobson. In: Lacan, J. (1975c) a.a.O., 23-35.

Lacan, Jacques. 1973a. L’amour et le signifiant. In: Lacan, J. (1975c) a.a.O., 51-65.

Lacan, Jacques. 1973b. Aristote et Freud : l’autre satisfaction. In: Lacan, J. (1975c) a.a.O., 67-82.

Lacan, Jacques. 1973c. Une lettre d’amour. In: Lacan, J. (1975c) a.a.O., 99-113.

Lacan, Jacques. 1973d. Ronds de ficelle. In: Lacan, J. (1975c) a.a.O., 149-172.

Lacan, Jacques. 1973e. Le rat dans le labyrinthe. In: Lacan, J. (1975c) a.a.O., 173-186.

Lacan, Jacques. 1973f. Intervention. Le Congrès de la Grande Motte. In: Lettres de l’École Freudienne (1975) 15, 69-80. [Transkript vom 02.11.1973] Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net.

Lacan, Jacques. 1975a. Das Drängen des Buchstaben im Unbewussten oder Die Vernunft seit Freud. In: Lacan, J. 1975. Schriften II (15-55). Olten : Walter.

Lacan, Jacques. 1975b. Le Séminaire, Livre I: Les écrits techniques de Freud. Paris: Points-Seuil.

Lacan, Jacques. 1975c. Le Séminaire, Livre XX: Encore. Paris: Points-Seuil.

Lacan, Jacques. 1975d. Le Séminaire, Livre XXII: RSI. [Transkript vom 13.01.1975] Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net

Lacan, Jacques. 1976a. Conférences et entretiens dans les universités nord-américaines. [01.12.1975]. In: Scilicet 6/7, 46-63. Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net.

Lacan, Jacques. 1976b. Joyce et l’énigme du renard. In: Lacan, J. (2005b) a.a.O., 61-76.

Lacan, Jacques. 1976c. L’écriture de l’ego. In: Lacan, J. (2005b) a.a.O., 143-155.

Lacan, Jacques. 1977a. Le Séminaire, Livre XXIV: L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre. [Transkript vom 15.03.1977]. In: L’Unebévue, 21 (2003/04) 110-114.

Lacan, Jacques. 1977b. Le Séminaire, Livre XXIV: L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre. [Transkript vom 19.04.1977]. In: L’Unebévue, 21 (2003/04) 114-119.

Lacan, Jacques. 1980. Le Séminaire. Livre XXVII: Dissolution. [Transkript vom 18.03.1980] Online-Publikation: http://www.ecole-lacanienne.net

Lacan, Jacques. 1986. Le Séminaire, Livre VII: L’éthique de la psychanalyse. Paris: Seuil.

Lacan, Jacques. 2001. Autres écrits. Paris: Seuil.

Lacan, Jacques. 2005a. Das Freudsche Ding oder der Sinn einer Rückkehr zu Freud in der Psychoanalyse. Wien: Turia+Kant.

Lacan, Jacques. 2005b. Le Séminaire, Livre XXIII: Le sinthome. Paris: Seuil.

Lacan. Jacques. 2006. Le Séminaire, Livre XVIII: D’un discours qui ne serait pas du semblant. Paris: Seuil.

Leiris, Michel. 2013. Dreifach genannt … In: Schreibheft, 80, 25.

Lorenzen, Paul. 1962. Metamathematik. Mannheim: Hochschultaschenbücher-Verlag.

Lorenzen, Paul. 1967. Métamathématique. Paris: Gauthier-Villars & Mouton.

Mong Dsï [Menzius]. 1982. Die Lehrgespräche des Meisters Meng K’o. Köln: Diederichs.

Osho. 2005. Das Zen-Prinzip: Der Weg des Paradoxes. Köln: Innenwelt.

Quinet, Antonio. 2001. L’hétérité de Lacan. In: Hétérité, 2 [zitiert nach Gancet, 2004].

Richards, Ivor Armstrong. 1932. Mencius on the Mind: Experiments in Multiple Definition. London: Kegan, Trench, Trubner & Co.

Richards, Ivor Armstrong & Ogden, Charles Kay. 1946. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. London: Harvest.

Turnheim, Michael. 1999. Freuds Trauer-Arbeiten. In: Turnheim, M. 1999. Das Andere im Gleichen. Über Trauer, Witz und Politik (16-97). Stuttgart: Klett-Cotta.

Voltaire. 1751. Le Siècle de Louis XIV. [dtsch. 1885. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Reclam jun.].

Wilhelm, Richard. 1978. I Ging. Text und Materialien. Düsseldorf, Köln: Diederichs.

Wilhelm, Richard. 1982. Anmerkungen. In: Mong Dsï (1982) a.a.O., 210-238.