J’ai souhaité partager avec vous l’état de « désorientation », et de mise au travail, dans lequel m’a plongé, a plongé, a « intéressé l’ignorant » [1] que je suis, un certain nombre d’indications de Lacan dans ce séminaire D’un discours qui ne serait pas du semblant et plus particulièrement dans les cinq premières leçons de ce séminaire, à propos de son « moment chinois ».

Ce parcours, Lacan nous l’énonce lors de la séance du 20 janvier 1971 d’une phrase énigmatique : « Je me suis aperçu d’une chose, c’est peut-être que je ne suis lacanien que parce que j’ai fait du chinois autrefois ».

Cette phrase, je vous propose de la déplier ensemble :

« Je me suis aperçu d’une chose, ». Il s’agit d’un après-coup. Lacan ne nous dit pas directement « je vais vous dire une bonne chose, faites du chinois si vous voulez comprendre ce que je dis du rapport de l’écriture à la langue » ; non, il parle d’un constat qui lui vient dans l’après-coup. Une pratique, un faire, faire du chinois. Faire du chinois, c’est un acte, un geste, un agir, dans l’énonciation si précise de Lacan. « J’ai fait du chinois », et faire du chinois, c’est remplir des pages et des pages d’écriture, cela s’apprend comme ça, le chinois, on écrit, on écrit, on écrit toujours et encore et on apprend par cœur les caractères. Par milliers. « Un niveau élémentaire de lecture », nous dit Rainier Lanselle, « en chinois d’aujourd’hui, demande la connaissance de pas moins de 2000 signes de base, 3 000 est une norme plus courante dans le secondaire, un homme cultivé, ou de niveau universitaire, doit en connaître de 4 000 à 5 000 » [2].

Et « Voilà pourquoi » — écrit quant à lui Guy Flecher, confronté lors d’un séjour en Chine à cette expérience aussi paradoxale, lui le français, l’Européen, d’avoir à expliciter à des Chinois médusés les caractères d’un poème — « on peut dire qu’on ne sait jamais lire le chinois… totalement ; il y faudrait plusieurs vies » [3].

« Et pour les apprendre », écrit encore Guy Flecher, « il faut suer, enfin xué, qui veut dire étudier. Mais qui veut aussi dire imiter. Il s’avère donc que pour les Chinois, apprendre c’est imiter… Écrire encore et encore, dit la tradition, jusqu’à noircir d’encre l’eau de la rivière. Lacan s’est plié à cette discipline » [4].

C’est ce qui s’appelle l’exercice, qui seul donne accès à ce savoir. Ce savoir d’exercice, c’est ce que nous acquérons par exemple lorsque nous manipulons par et pour nous-même les figures de la topologie. On les pratique, on s’y exerce, sans en rechercher tout de suite la finalité, en acceptant le fait que nous n’accéderons pas à une compréhension immédiate, jusqu’à ce qu’elles nous fassent apparaître, au détour d’une parole, ou d’un acte, le parcours – parcours, détour, ce sont des termes qui vont nous accompagner tout au long de cet exposé, qui en seront, avec la lettre, l’ossature - la clinique d’un patient.

« C’est le propre du langage », explique Lacan aux étudiants japonais, à l’université de Tokyo, le 22 avril 1971, à propos de la lettre volée, purloined, détournée, « ça tient à sa nature, de toujours procéder par un détour et de ne pouvoir rien atteindre si ce n’est par un détour. ».

« Autrefois ». Même si nous savons que Lacan a repris en cette année 1971 l’étude de certains textes chinois classiques avec François Cheng, cet autrefois est la période de l’occupation allemande. De la rue de Lille, (« J’étais déjà psychanalyste » dit-il dans cette même leçon du 10 février 1971), il n’a qu’à traverser la chaussée pour se rendre à l’Institut des Langues Orientales, à l’angle de la rue des Saint-Pères, pour assister au Cours de Paul Demiéville, éminent sinologue helvète, qui finira sa carrière au Collège de France.

Durant ce moment de l’Histoire, où pour un certain nombre, du moins ceux qui ne sont pas directement pourchassés, il s’agit de faire retour en soi, de faire retour aux textes anciens, pour s’accrocher, retrouver, ce qu’il reste d’humain dans le monde, Lacan ne cessera également de relire Aristote, et notamment les Premiers et Seconds Analytiques. Il s’agit là pour Lacan d’un parcours parallèle, toujours grec, et déjà chinois, parcours qui ne cesse de s’entendre et de se tisser dans ce séminaire, et qui trouvera son apogée dans la deuxième partie de ce séminaire, consacrée aux quanteurs de la sexuation.

« Lacanien ». Lacan n’a jamais jusqu’ici repris à son compte le terme de lacanien. À Caracas, devant des étudiants sud-américains exaltés venus l’admirer en masse, en « plus-de-jouir-pressés [5]», il déclarera : « Vous êtes venus m’applaudir parce que vous êtes lacaniens. Mais moi, moi, — leur dira-t-il — je suis freudien ».

« Ce cher signifiant, lacanien, qu’on dit », ironisera-t-il un petit peu plus tard, dans la séance du 10 mars 1971, au sujet de la paternité du terme « signifiant » : « qu’on dit quand on veut que je l’aie ravi indûment à Saussure ».

Et ce que nous devons retenir, ce qui nous intéresse, ici, c’est la mise à l’épreuve par Lacan de la théorie lacanienne par la langue et l’écriture chinoise.

« Lacan », écrit encore Olivier Douville, « semble avoir trouvé, dans son trajet chinois, de quoi renforcer les moments de sa théorie. Il est encore plus exact de dire que ses voies de traverse chinoises accompagnent les constructions et les déconstructions des grandes armatures de ses conceptualisations successives » [6].

Continuons à lire la phrase suivante, toujours dans cette même séance du 10 février 1971 : « Je veux dire par là que je m’aperçois, à relire des trucs comme ça que j’avais parcourus, mais ânonnés comme un nigaud avec des oreilles d’âne, je me suis aperçu à les relire maintenant que, enfin, c’est de plain-pied avec ce que je raconte ».

Les oreilles d’âne. C’est ainsi, la langue française le veut ainsi, troisième oreille ou pas, les oreilles d’âne viendront toujours en avant des oreilles d’analyste. Elles les ourlent. Elles viennent, ces oreilles d’âne, comme un « hourlement », aux oreilles de l’analyste, afin de lui rappeler son ignorance.

Ânes, nous le serons toujours, nous n’en saurons jamais, quoi que nous fassions, autant que Lacan, jamais autant que nos patients sur eux-mêmes.

Et des oreilles d’Han, H-A-N, nous aurons également, si nous voulons suivre ce parcours chinois, à nous en revêtir. Le voilà le détour, le dehors, pour reprendre l’expression de François Jullien, dont le travail va maintenant nous accompagner et nous éclairer au fil de cet exposé, qui oblige à en passer par l’Autre, c’est cela l’âme de la psychanalyse, le détour qui oblige à en passer par l’Autre, et que François Cheng, l’interlocuteur de Lacan durant ces années 1970-1971 de séminaire, nommera « la plongée chinoise » de Lacan [7], son « dehors chinois », écrit encore Olivier Douville.

Pas de compréhension donc, de ce moment chinois de Lacan sans immersion prolongée, sans enfiler sur sa tête le bonnet d’Han.

Nous ne serons pas les premiers. D’autres s’y sont essayés avant nous.

Lacan va nous le rappeler, en déterrant un épisode de l’Épopée chinoise de l’Europe chrétienne dont les philosophes des Lumières, en premier chef Voltaire, s’emparèrent amplement pour attaquer le régime de la royauté.

Ça se passe au début de la leçon du 17 février 1971. Après avoir écrit au tableau une citation de Mencius, Lacan nous parle de son bonheur d’avoir pu faire l’acquisition d’une plaque d’impression chinoise (et là il emploie le bon terme, ce n’est pas Gutemberg qui a inventé l’imprimerie, mais les Chinois par améliorations successives des techniques d’impression) le premier livre, nous dit-il, dans lequel il y a une plaque d’impression chinoise où se trouvent « conjoints », retenez ce terme, en caractères chinois, donc, une traduction des fables d’Esope, des « choses imprimées de notre cru », dit-il.

Et pour que l’on ne se trompe pas, il dit bien que l’événement n’est pas qu’il s’agisse du premier livre où seraient imprimés à la fois des caractères chinois et des caractères européens, non, cela ne serait qu’une anecdote historique, voire une prouesse technique d’imprimerie.

L’événement ici, c’est la conjonction, le premier livre où se soit réalisée cette conjonction. C’est cette conjonction qui nous « désoccidente », pour reprendre une expression de Lacan, et avec laquelle il va nous falloir s’« orienter ».

Car c’est toujours en logicien que Lacan parle. S’il ne s’agissait que de la grammaire, pourtant si généreuse dans ses implications, si vagues, rappelez-vous « mais ou et donc or ni car » l’affaire serait pliée. Conjonction de coordination, ou de subordination, intersection, réunion, nous ne sommes pas dans ce plan-là, ce plan-là c’est celui de la guerre, de la subordination, comme son nom l’indique, que mènera l’Europe, d’ailleurs en utilisant les mêmes moyens que ceux des jésuites, ceux de la science et de la technologie, au XIXe siècle, pour ouvrir à la canonnière, et en imposant des traités inégaux, les ports de la Chine, moyens qui curieusement nous reviennent aujourd’hui en force en Europe par le biais de l’Organisation Mondiale du Commerce et de la mondialisation.

Nous n’avons pas fini d’enfoncer sur nos oreilles européennes le bonnet d’Han.

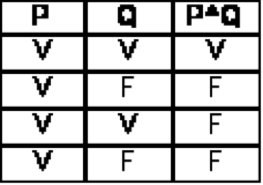

C’est en logicien que Lacan parle, et comme vous le savez, en logique la conjonction ne recherche pas l’articulation grammaticale de la coordination, une évidence qui découlerait l’une de l’autre, mais ne fait qu’exprimer la fonction de vérité de deux propositions entre elles, et ce même sans rapport logique entre elles. La Vérité découle d’une question d’écriture, pas de Logos. Par exemple ; « Il neige et il pleut ». C’est une conjonction, sans condition d’antériorité, ni de subordination de l’une à l’autre : s’il neige et s’il pleut. Dans tous les autres cas, elle est fausse.

Table de vérité de la conjonction en logique propositionnelle

Je vous propose de considérer cette conjonction comme une métaphore du « parcours chinois » de Lacan. Le parcours grec et le parcours chinois.

Et avant lui, d’autres encore, disions-nous, et précisément ces jésuites, qui écrit Lacan, « ont failli faire », si Rome — Rome la mal informée, la mal conseillée — si Rome avait montré en l’occasion un peu d’acuité politique, « la conjonction », encore une fois, « de la Chine avec ce qu’ils représentaient au titre de missionnaires ».

Seulement, ces jésuites, qui auraient pu donc « faire conjonction », entre deux mondes « in-différents » l’un à l’autre, pour reprendre l’expression de François Jullien, in-différents, car ces deux mondes ne se sont pas construits l’un par rapport à l’autre, tournés l’un vers l’autre, ils sont restés longtemps sans rapports d’histoire l’un envers l’autre, et donc sans rapport logique, et bien ces jésuites qui auraient pu faire « conjonction », « ils se sont laissés impressionner » par la plaque d’impression chinoise… à savoir… le dénommé Confucius.

C’est ainsi que débute la Querelle des Rites chinois.

Et Lacan nous dit, à propos de cette Querelle des Rites, que « beaucoup de choses dans l’histoire se trouvent maintenant en position de filiation ».

Il est difficile de saisir d’une seule main les enjeux multiples de cette Querelle des Rites, à propos de laquelle la Chine se sentit peu concernée, in-différente, sans rapport logique, et dont Lacan nous engage à rafraîchir notre connaissance historique en relisant le chapitre XXXIX du Siècle de Louis [8], très bien documenté, et ce même si Mgr Maigrot dans l’histoire plaisamment racontée par Voltaire ne fut pas le gros balourd qu’il décrit, et même si elle se termina, contrairement à ce qu’il en écrivit, par des persécutions et des exécutions de prêtres, dans la plus grande indifférence, en un seul mot cette fois, de l’Europe [9]

Triste fin, donc, pour ce qui sera à la fois une querelle théologique majeure, qui secoua l’Église par les intrigues et les cupidités de ses ordres rivaux, produisant des « centaines de milliers de pages diffusées en plusieurs langues de l’Europe [10] » et fourbira aux philosophes des Lumières et des Libertins qui s’en emparèrent « toutes sortes de raisons, d’arguments, d’arguties, contre le catholicisme, le christianisme, et le déisme » [11].

Nous pouvons ainsi nous représenter sans peine, s’étalant du continent européen au continent chinois une interminable bande de Moebius — toutes les bandes de Moebius sont interminables, par définition, mais celle-ci occupe une surface planétaire — dans laquelle chacun en tient comme détenteur de la vérité et du Discours du Maître.

D’un côté, les tenants d’un Discours qui ne serait pas du Semblant, et qui mobilise le zèle des meilleurs théologiens, durant deux siècles, et qui se trouvent accusés par les philosophes des Lumières de n’offrir rien d’autre qu’un Discours de Semblant, où, conclut Voltaire à la fin du Traité sur la Tolérance : « de mensonge en mensonge, de falsification en falsification, de dispute en dispute, on aboutit à condamner des innocents ».

De part et d’autre, cela se termine dans le sang rouge. Mise à mort à Genève du calviniste Jean Calas, expulsions et pendaisons des évêques de Chine de l’autre.

Cependant, dit Lacan, dans la leçon du 13 janvier 1971, « le sang rouge ne réfute pas le semblant, il le colore, il le rend ressemblant, il le propage. Un peu de sciure, et le cirque recommence ». Nous sommes à quelques années de la Révolution française, et dira encore Lacan, la semaine suivante, le 20 janvier 1971 « Si j’ai parlé la dernière fois du sang rouge comme étant le sang le plus vain à propulser contre le semblant, c’est bien parce que, vous l’avez vu, on ne saurait s’avancer pour renverser l’idole sans aussitôt après prendre sa place ». Ce n’est plus la bande de Moebius, c’est la bande à Moloch…

Mais il y a une autre bande de Moebius, gigogne à la première, et qui ironiquement tient au fait que les philosophes des Lumières n’ont jamais vu la Chine. Voltaire n’avait comme unique informateur qu’un père jésuite, issu de ceux-là même qu’il combattait. Montesquieu obtiendra ses informations d’un compilateur de plus falsificateur, le Père du Halde, qui n’a jamais mis les pieds en Chine, mais qui fait autorité… [12]

Tous, de Voltaire à Leibnitz, se fondent sur « une vision de la Chine élaborée par les jésuites » pour l’ériger comme modèle et en faire « l’image inversée [13]» du régime qu’ils dénoncent.

« En Chine, point d’arbitraire royal, point d’abus imposés par des privilèges abusifs et protégés par des prêtres combattant la raison au nom d’une vérité révélée, mais au contraire des despotes éclairés, servis par des lettrés philosophes choisis pour leur mérite et agissant selon les préceptes d’une religion raisonnable, celle de Confucius », dont les enseignements moraux ne seraient pas si dissemblables que celà de celui du Christ, et qui plus est antérieurs à lui, écrit de leurs propos le sinologue Jean François Billeter dans un récent pamphlet [14], qui quoique réducteur et caricatural, mais à cela François Jullien a répondu [15], nous parle avec clarté du Discours du Maître.

Et cette vision de la Chine, écrit-il, est une Weltanschauung, une vision politique, celle-là même qui fût forgée par les interlocuteurs des Pères Jésuites, qui furent certes des chinois cultivés, savants, érudits, mais avant tout des lettrés chinois, des mandarins, des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire au final « des grands commis de l’État et des membres de la classe possédante [16] ».

Et les pères jésuites y trouvaient leur intérêt, qui était de justifier la politique de leur ordre, qui consistait à tenter de convertir l’empereur par le haut, en se servant du pouvoir de l’empereur. « Il leur fallait donc donner une idée favorable des souverains chinois, de leur gouvernement, du mandarinat qui administrait l’empire et du confucianisme qui constituait la clef de voûte de l’univers mandarinal [17] »

Vous voyez comment cette histoire, qui pourrait finalement se réduire à une histoire marketing, et qui pourrait s’appeler « Comment la Chine fût intelligemment vendue à l’Europe des Lumières », vient illustrer l’artefact d’un Discours du Maître, où le semblant, l’idéologie recyclée de l’Empire chinois, fabriquée afin de se maintenir au pouvoir par les conseillers impériaux, occupe la place du Maître.

Un semblant dont les conséquences nous sont arrivées jusqu’en Europe, ont forgé l’opinion et la pensée européenne. Eh bien ces effets-là nous intéressent. « Il est tout à fait clair, » dit Lacan dans la leçon du 10 mars 1971, « qu’il n’est pas question d’empire, même du moindre empirisme, sans le support de l’écriture. »

Rappelons brièvement les conditions dans lesquelles l’Empire chinois s’est établi, et a perduré deux mille ans, et ce jusqu’au début du XXe siècle.

Après les Royaumes Combattants, le Premier empereur de T’sin établit son pouvoir, par la violence, en l’an 221 avant notre ère.

De lui, Lacan dira, dans cette même leçon du 10 mars 1971 : « Ça, c’était un type. Il faisait brûler les livres. Il avait compris des trucs ce T’sin. C’était un empereur. Ça n’a pas duré vingt ans… Aussitôt l’écriture repartait, et d’autant plus soignée ».

Puis des années de guerre et de luttes insurrectionnelles mettant aux prises des armées gigantesques, jusqu’à ce que les Han s’emparent à leur tour de l’Empire, en l’an 202, et règnent durant quatre siècles.

C’est sous les Han, que la culture est alors instrumentalisée, afin d’en faire la base d’un ordre nouveau, d’occulter la nature violente du pouvoir, en le faisant paraître conforme à l’ordre des choses, et rendre toute alternative au despotisme impensable.

Tout fut recentré », écrit Jean François Billeter, « sur l’idée que l’ordre impérial était conforme aux lois de l’univers, depuis l’origine, et pour tous les temps. Tous les domaines du savoir, la pensée, le langage, les représentations devaient concourir à persuader les esprits que cet ordre était dans son essence, naturel [c’est moi qui souligne]. C’était le moyen le plus efficace d’assurer la pérennité du régime impérial, de ses hiérarchies, des formes de domination qu’il imposait, de la soumission qu’elles exigeaient [18].

De cette refonte générale serait née ce que les Chinois eux-mêmes ont considéré depuis lors, et que l’on considère encore, en Chine et ailleurs, comme la civilisation chinoise.

La dénonciation par Jean François Billeter des textes chinois anciens tient là :

Nous avons affaire-écrit il- à un phénomène idéologique de grandes ampleurs, fait de résonance et d’échos qui se répercutent à travers les siècles, d’un bout à l’autre du vieux monde, ou d’un phénomène en cascade. Songeons que la seule source d’information dont on disposait sur l’histoire chinoise au XIXe siècle — et notamment Hegel le premier — était l’histoire générale de la Chine, du père Mailla, publiée entre 1777 et 1783 qui était une adaptation d’un précis d’histoire chinoise compilé au XIIIe siècle à l’usage des fonctionnaires de l’administration impériale et complété ensuite au fil du temps [19].

Le voilà ici à l’œuvre, l’effet de discours… Ou comment une main projetée dans le jardin de mon voisin peut me revenir sous forme de sceptre… Ce que tous les hommes politiques à la poignée de main facile savent d’expérience… Mieux vaut le bain de foule que le projet de société consistant.

Mais ce qui nous importe ici est-je reprends la formulation de Lacan dans cette leçon si dense, si difficile à articuler, du 13 janvier 1971 — l’artefact du Discours du Maître, et non pas sa Vérité, artefact qu’il définit ainsi : « Il n’y a de fait que du fait du discours : le fait, énoncé, est tout ensemble le fait de discours ».

Comment mesurer alors, dans le discours du Maître, cet écart entre le Semblant et la Vérité ?

François Jullien nous en donne un aperçu, par sa mesure de l’impensée entre culture chinoise et culture européenne :

La notion de vérité, est une notion qui est propre à la philosophie. Il est très intéressant de voir que dans la tradition chinoise, on parle de vrai ou de faux, par disjonction, mais on ne parle pas de vérité. La preuve, c'est qu'on a emprunté la notion en l'introduisant de l'Occident : zhenli, c'est une notion traduite. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça montre que la philosophie s'est fixée sur la vérité pour en faire la notion absolue, la notion cardinale, et qu'elle est devenue indispensable à la philosophie… Et mon propos c'est justement, en passant par la Chine, de voir, pour une notion comme celle-là, la vérité, comment la pensée chinoise s'en passe, comment elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas qu'elle la critique : elle n'en a pas besoin. Vous lisez Confucius, vous lisez Chouangzeu, il n'y a pas la notion de vérité. Le sage chinois est authentique, zhenren, mais c'est authentique, ce n'est pas vrai. [20]

« Que l’inconscient dise toujours la vérité » comme le souligne Lacan, dans la leçon du 17 février 1971, « et qu’il mente, c’est de chez lui, parfaitement soutenable. »

« Et qu’il mente ». Notez bien que Lacan ne dit pas « ou qu’il mente », il dit « et qu’il mente ». Une conjonction insoutenable autrement, sinon la vérité se déchaîne, et alors gare…

Dans la pensée chinoise, nous dit François Jullien, ce qui importe n’est pas la vérité en tant que telle, c’est la congruence du discours, le procès, l’effet de sujet qui naît du discours, il le dit : « Au fond, le réel, c'est des nœuds de cohérence [21]».

Comment dès lors, ne pas rapprocher ces paroles de ce que nous dit Lacan dans la leçon du 20 janvier 1971 : « Notre discours scientifique ne trouve le réel qu’à ce qu’il dépende de la fonction du semblant ».

Je reviens à nos jésuites, qui étaient eux des scientifiques véritables, et qui n’hésitaient pas à mystifier leur savoir, mathématique, physique, optique, astronomique, pour établir la preuve de l’existence de Dieu et flatter les conversions. Ils n’ont rien inventé, Lacan le rappelle, en convoquant Descartes et le traité des météores. Le tonnerre, c’est la figure même du semblant.

Et dans le Discours du Maître la vérité est impensable autrement qu’en terme de semblant. Les jésuites, nous dit Lacan dans la leçon du 17 février 1971, « ont failli faire la conjonction de la Chine avec ce qu’ils représentaient, au titre de missionnaires ». Ils n’étaient là qu’en tant que ce qu’ils représentaient.

Lacan nous dit autre chose dans cette Leçon du 20 janvier 1971 qui intéresse ce que nos jésuites, instruits par l’échec de l’établissement des missionnaires au Japon, étaient censés représenter. « Si » dit-il « le discours du maître fait la ligne, la structure, le point fort autour de quoi s’ordonnent plusieurs civilisations [c’est moi qui souligne], c’est que le ressort est tout de même bien d’un autre ordre que la violence ».

Et cela, un jésuite d’exception, que tous s’accordent généralement à qualifier comme étant, de par ses écrits et traductions, le premier sinologue, l’a compris.

Cet homme se nomme Matteo Ricci.

Désobéissant à la lettre des Monita ad Missionaros, qui imposaient aux missionnaires en terre étrangère des règles rigoureuses de prédication Matteo Ricci s’établit en Chine en 1582. Il se présente, dira René Etiemble, comme un « religieux, séduit depuis l’Occident lointain par le renom du gouvernement chinois, et désireux de vivre jusqu’à sa mort en ce pays, tout en servant Dieu, le Seigneur du Ciel [22]», entendant s’adapter aux mœurs et à la pensée chinoises, et étudier les textes confucéens.

Il se rase le crâne, porte le costume local, sinise son nom et devient Li Mateou, lettré d’Occident.

Pour finir, il retourne sa connaissance des textes confucéens pour faire avancer sa cause d’évangélisation.

Il insinue que Confucius n’a peut-être pas tout dit de ce qu’il pensait ; que l’on a peut-être perdu certains de ses enseignements ; que des gens peu fidèles ou hostiles ont peut-être fait disparaître d’autres passages.

« Tirare alla nostra opinione » la pensée de Confucius, et si « tel est le prix qu’il faut payer : tirer à soi Maître K’ong, il le paiera [23]».

Il fait le choix stratégique du détour chinois, en fabriquant un Confucius illuminé de la grâce chrétienne (alors que les Lumières y verront un enseignement moral agnostique qui va leur permettre de critiquer les soubassements de la doctrine et de la religion chrétienne) [24].

Était-il un « idéaliste pernicieux » [25] ?

Son génie a été de ne pas prendre les Monita à la lettre, sans rien céder de son projet. « Tirare alla nostra opinione », ce qui est une forme du « décaniller »…

Qu’il « n’est pas obligé » écrit Lacan, dans la leçon du 20 janvier 1971, « que les choses s’établissent en fonction du Discours du Maître, premièrement. La configuration mytho-rituelle, qui est la meilleure façon de les épingler, n’implique pas forcément l’articulation du discours du Maître »

Le génie de Matteo Ricci, en tolérant ces rites si violents que sont les rites des morts [26], c’est d’avoir compris cela. Et si le projet de Matteo Ricci a finalement échoué, si ses adversaires ont gagné, et son ordre, la Compagnie de Jésus, finalement dissous, c’est autant du fait de l’in-différence chinoise que de la rigidité, de l’agrippement dogmatique féroce, mortifère, des servants de l’ordre religieux, à la lettre figée et morte des Monita.

Et comme le dit Lacan dans cette même leçon du 20 janvier 1971,

Et pourtant le discours du Maître est d’une articulation essentielle. Parce que ce dont il s’agit, tout ce qui peut arriver de nouveau, ce qu’on appelle, je le dis depuis toujours en insistant sur le tempérament qu’il convient d’y mettre, ce qu’on appelle révolutionnaire ne peut consister qu’en un changement, qu’en un déplacement du discours, à savoir sur chacune de ces places.

Et en rédigeant ce texte, dont je vous concède la sinuosité, je n’ai jamais eu le sentiment de déterrer une question théologico-historique poussiéreuse, mais de me tenir sur le fil toujours, d’une actualité brûlante, et je dirais même urgente. Je parle de la circulation de la lettre. Qu’elle soit figée, et c’est la stase, le fanatisme, l’intégrisme, et la guerre. L’holophrase. Le sang rouge, et il n’est pas certain, avec la généralisation actuelle de la diffusion de l’atome, cette autre lettre, qu’il y ait toujours un vivant pour déverser de la sciure, afin que tout recommence. Qu’elle soit ouverte, sujette à interprétation, à détour, révision, relecture, qu’elle puisse « déplier les ailes de la pensée », pour reprendre l’expression de Levinas, et c’est la pacification et la vie possible entre les hommes.

La conjonction, encore.

Dans la leçon du 20 janvier 1971, Lacan évoque un autre jésuite « parmi les plus éminents » nous dit-il. Il s’agit de l’espagnol Baltasar Gracian dont Lacan nous dit qu’il a écrit au XVIIe siècle, « les choses les plus intelligentes qui soient », et notamment dans L’homme de cour. « C’est le seul point », dit Lacan, « de la civilisation occidentale où le mot saint ait le même sens qu’en chinois, shensheng ». et il continue « notez ce point, cette référence, parce que tout de même, il est tard aujourd’hui ».

Baltasar Gracian, qui n’a jamais mis les pieds en Chine, aurait-il réussi la conjonction là où Matteo Ricci a échoué, sur « le seul point », dit Lacan, « de la civilisation occidentale ». Or, Baltasar Gracian, pas plus que Matteo Ricci n’étaient des saints, et j’ai rappelé dans un travail précédent comment L’homme de cour qui dès sa parution avait obtenu un succès retentissant, immédiatement traduit en plusieurs langues européennes, avait pu devenir le petit ouvrage dépassant de la poche des golden boys de Manhattan, que des traders de la City [27].

Décidément, Billeter n’a pas tort, ce qu’Olivier Douville résume ainsi :

Ces textes antiques, fournissant un art de conduite à l’homme de cour, sont d’abord des formes du discours du Maître, en tant que son bien est de veiller à ce que l’institution tourne rond sans subir les fracas de l’histoire.

Venons-en à ces écrits de la Chine ancienne, qui ne se présentent pas à nous comme des ouvrages de philosophie occidentaux, à ce Confucius qu’Hegel nous présente comme un sous-Ciceron. « La morale est bonne et honnête sans plus. Ne nous attendons pas à rencontrer de profondes recherches philosophiques. Et il poursuit : « Le De officis de Ciceron vaut peut-être mieux et offre pour nous plus d’intérêt que tous les livres réunis de Confucius [28]».

De fait, la lecture de Mencius auquel Lacan nous demande de nous référer, ne nous présente ni de construction théorique, ni d’argumentation développée. « Il n’y a pas là construction d’un savoir », écrit François Jullien [29], mais une succession de brèves anecdoctes, de réponses lapidaires, de faits divers.

Des anecdotes, des propos, à savourer, non pas comme lettre figée, comme sagesse, cette fameuse sagesse chinoise qu’on oppose à la fureur occidentale, ni même comme connaissance, mais comme tension, comme saveur. Cette fadeur, dont François Jullien fait l’éloge, et qui contient en elle toutes les saveurs.

On est ici au cœur du problème de traduction de la pensée chinoise, si différente de la nôtre, et dont il est vain de se livrer à un quelconque comparatisme. L’œuvre de savoir de René Etiemble a vécu.

Exemple le plus rebattu, celui que François Jullien livre comme étant son moment de perplexité, celui qui l’a fait basculer dans son travail de détour, son entrée dans la langue.

Le terme chose, Sache, le res latin, se traduit par est-ouest (dong-xi). C'est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une substance, mais d’une polarité, une tension, une relation, une orientation, un mouvement, un souffle, une énergie, un lieu, par où s’opèrent échanges et mutations, où se neutralisent, s’atténuent, ou s’harmonisent les pôles, les polarités, les extrêmes, où le fini débouche sur l’infini.

Vous voyez l’écart qui peut en découler pour la pensée. Dans la langue hébraïque, la chose et la parole ont la même racine, Davar. Cela produira les Commandements. Dans la langue latine, la chose produira les affaires de la Cité, la res publica, les règles commerciales et de bonne conduite du vivre ensemble.

Cette tension qui fait que jamais le sens ne se referme. Il se déploie, ouvert et disponible.

« Il convient, » écrit François Jullien, « de se former à cet art de la lecture, celui de laisser infuser le sens [30]». C’est ainsi que le tao, la voie, permet des formules de réversion du langage, au contre-pied d’un jugement ordinaire : le sage « savoure la non-saveur », « agit sans agir », « s’affaire à ce qui est sans affaire ».

« Les opposés, écrit encore François Jullien, bien loin d’être bloqués définitivement en une individualité exclusive, ne cessent de se conditionner l’un l’autre, et de communiquer entre eux. L’un n’advient toujours qu’à partir de l’autre, et tout le réel n’est que le procès de cet engendrement réciproque. »

Et cela est inscrit dans la langue, Lacan, dans la séance du 10 février 1971, écrit au tableau en caractère chinois wei, qui dit-il, veut dire « agir », mais qui « sert aussi de conjonction pour faire métaphore », employé dans le sens « comme ».

Et il jubile : « C’est pas mal une langue comme ça ! une langue où les verbes les plus verbes — agir, qu’est ce qu’il y a de plus verbe, qu’est ce qu’il y a de plus "verbe actif " ? — se transforment en menues conjonctions. ça, c’est courant ! »

C’est courant, ça court, les petites lettres, quand l’agir, le wei, s’active pour faire métaphore. Le voilà, le savoir-faire du lettré, son savoir d’exercice. Une respiration, un geste qui s’imprime dans le corps, une calligraphie. Allez observer les mouvements du Taichi le matin dans les parcs de Belleville, ou du square du Temple.

Deux citations encore de François Jullien, sans lesquelles il est impossible de rien comprendre :

On n’entre effectivement dans un texte chinois qu’en l’apprenant par cœur. La mémorisation formulaire fait partie intégrante de son assimilation, qui est « savouration (incorporation : « tiwei ») autant que compréhension ; c’est par imprégnation lente, disent les textes Chinois eux-mêmes, en se décantant dans l’esprit, que l’expression formulaire, qui ne se construit pas, ou à peine, laisse émaner ce qui n’est pas son sens mais plutôt sa tournure-son allant-sa portée. Il faut voir comment les lettrés chinois ont lu eux-mêmes leurs classiques : après les avoir récités [31].

Et ailleurs

Le passage par les textes et leur ressassage est d’autant plus important pour un sinologue que, la grammaire du chinois classique étant quasiment inconsistante, tout est donc dans l’effet de contexte et le jeu d’allusions et de ramifications, de reprises et de transformations, de telle sorte que si vous ne savez pas d’où vient une formule, son sens vous échappe… le modèle du lettré est littéralement inscrit dans la langue chinoise [32].

Vous comprenez pourquoi ces ouvrages, lorsqu’ils sont traduits par les jésuites, jusqu’à une date récente, du moins jusqu’aux traductions d’André Levy, nous tombent un peu des mains. La traduction n’est pas une question de savoir, de compétence, mais de structure, de prise, d’inscription dans la langue. C’est pourquoi Lacan nous dit au sujet de ces textes : « les jésuites traduisent comme ça, comme ils peuvent, en perdant un peu le souffle ».

Pour finir ce détour par la lettre chinoise, que je ne fais que survoler en « nigaud », d’un infime battement d’ailes, même pas un dépliement, je vais vous donner deux exemples de la folie de la lettre lorsqu’elle est détachée de son signifiant, lorsqu’elle est déchaînée.

Il ne s’agit pas des rites chinois, mais des rites en chinois, dans la langue chinoise.

Dès 1615, les jésuites avaient obtenu de Rome d’autoriser les prêtres convertis trop tard pour être formés au latin à célébrer la messe et à administrer les sacrements en utilisant le chinois classique, le wen yen.

Après la mort de Paul V, et sous la pression des adversaires des jésuites, cette manière de célébrer la liturgie fut annulée par le nouveau pape.

Afin de le faire revenir sur sa décision, et prouver le bien fondé de sa démarche, le père jésuite Intocerta va adresser en 1672 un plaidoyer à la Propagande [33] :

HOC EST ENIM CORPUS MEUM

Qui se prononce pour un chinois : Ho-cu ye-su-tu ye-nim co-lo-pu-su me-um

Ce qui donne, écrit le Père Jésuite « un conglomérat de significations et de sens ridicules, incohérents, » qu’il énonce ainsi :

Émanation, antique, seigneur, office, règle, beau, repos, chacun, chemin, fuir, chose, méditer, verdoyant, prairies.

Et il continue :

De quoi mettre le trouble dans l’esprit de ceux qui les connaissent bien et les lisent, d’où il résulte qu’en se fondant sur la nature de ces caractères, les Lettrés chinois peuvent leur donner le sens qui leur convient le mieux, en particulier ceux qui sont ennemis de notre sainte religion, lesquels interprètent de la façon la plus malveillante et péjorative nos mystères sacrés quand on les formule au moyen de hiéroglyphes si disparates et si peu logiques. [34]

La deuxième anecdote est encore plus édifiante, et devrait nous faire réfléchir.

Un Père Jésuite, Francesco Sambiaso, publie en Chine un Traité de l’âme.

Comme il ne parvient à identifier dans le vocabulaire chinois aucun mot qui correspondrait à l’âme chrétienne, (ni houen, ni po, ni le principe du souffle, ni celui du sang, écrit René Etiemble) il décide de traduire anima par ya-ni-ma. Parmi les nombreux caractères qui se prononcent ya, ni, ma, il en isole trois qu’il assemble pour donner corps à l’âme. Mais ces trois phonèmes réunis ne signifient strictement rien en chinois. Un prince du sang, du nom de Sang-Kong-Ye, se retrouve tellement embarrassé et saisi par cette difficulté qu’il prend comme preuve de l’existence de l’âme cette inintelligence absolue qu’il en a, et demande le baptême.

Alors, la filiation, maintenant, dont parle Lacan.

Qu’en est-il, dans cette histoire si théologique, que nous avons commencé, rappelez-vous, à l’angle de la rue des Saints-Pères…

Les jésuites n’ont jamais laissé tomber la Chine, vous le savez. Le Père Adolfo Nicolas, qui vient d’être élu samedi dernier à la direction de la Compagnie de Jésus, a fait l’essentiel de sa carrière en Extrême Orient, et ce n’est pas un hasard.

Je vous évoquerais juste ces jésuites, rencontrés dans les années soixante-dix par François Jullien, tassés dans une minuscule piaule des bas-fonds de Hong Kong, les watchers, à l’écoute permanente des radios locales chinoises, et du moindre signe de changement du régime.

Et puis, je vous parlerais de ce petit groupe de psychanalystes lacaniens, dont notre collègue dans l’Association, Josyane Froissard, nous a déjà parlé, et qui tente d’établir des liens avec les psychanalystes en Chine, et de faire-valoir la psychanalyse lacanienne.

Une anecdote, encore. Un psychanalyste, Michel Guibal, se rend là-bas, en Chine chaque année, depuis 5 ans, dans le même Institut, une sorte d’ANG, Association Non Gouvernementale pour enfants autistes. Accueilli par ses collègues chinois, comportementalistes, pour la plupart, avec la même froideur et in-différence, que les missionnaires jésuites furent accueillis en leur temps.

Il ne parle pas le chinois, mais il demande rapidement aux traducteurs de se taire, et de ne traduire qu’à sa demande, car il n’a aucun retour de ce qui a été dit. Il décide de prendre son appui uniquement sur « le son des voix, coupé donc de la compréhension de leur signification, la prosopopée, les expressions du visage [35]», et les quelques mots de chinois qu’il reconnaît.

Il se trouve que les coupures qu’il introduit ont un certain nombre de conséquences lesquelles sont reprises dans le Bulletin de liaison de cette association, une certaine reconnaissance par là même de la qualité de son travail, et les parents reviennent, et se pressent en masse. Et cela a continué et s’est renouvelé chaque année. Pendant douze années.

Car cet im-pensé, qu’explore François Jullien, cet écart entre deux mondes in-différents, cette « hétérotopie » qui lui permet de réinterroger en retour, en philosophe, non en sinologue, l’impensé de la culture européenne, je crois qu’il peut nous être de quelque utilité, de quelque orientation, sur le plan clinique. Et à vrai dire, je n’ai pas le sentiment, dans ce dé-tour chinois, de vous avoir parlé d’autre chose que de clinique.

C’est ce que ce terme de conjonction m’a rappelé, le souvenir de mes années de travail à l’hôpital psychiatrique. Car avec certains patients, disons certaines catégories de patients, et notamment les autistes, mais aussi certains psychotiques, mais aussi les grands traumatisés de la vie, mais aussi les moments difficiles dans les cures, les moments dits psychotiques, les « moments chinois » du patient, il me semble qu’un travail authentique peut s’engager si on accepte l’idée que deux im-pensés, l’im-pensé du thérapeute, et l’im-pensé du psychisme de son patient puissent faire conjonction. Non pas la rencontre de deux univers psychiques, ça, ça ne fonctionne que dans la névrose, et encore faut il que celle-ci ne soit pas trop striée par trop de folie, mais la conjonction de deux dés-univers, et encore faut il que le thérapeute ait eu l’occasion d’affronter au moins une fois son propre dés-univers dans sa cure. C’est une question topologique, pas une question plane. Marcel Czermak nous le rappelle régulièrement. Par exemple, comment se débrouille une bouteille de Klein quand elle rencontre un cross-cap ?

Je crois que nous pourrions, ce serait l’objet d’un autre travail, il m’a manqué un peu de temps, et je m’en excuse, évoquer également ici les travaux de Françoise Davoine et de Jean Max Gaudillière [36].

Je crois aussi que la diplomatie dans le monde, je pense bien évidemment, comme vous, au Moyen-Orient, à ce que l’on nous veut faire penser du choc des civilisations, aurait tout intérêt à méditer cette notion de conjonction entre deux im-pensés. Et il y a urgence.

« Tirare à la nostra opinione », le voilà bien l’échec des jésuites du XVIIIe siècle, inscrit structurellement dans leur projet généreux, mais intentionnel, tout comme l’échec certain, inscrit, structurel, des tenants de la psychothérapie dans laquelle on voudrait entraîner notre monde professionnel. Ils ont failli faire conjonction, dit Lacan, eh oui, ils ont failli, et beaucoup de choses encore se trouvent toujours en position de filiation, car de l’histoire, il est généralement de tradition de ne pas tirer leçon.

Pour conclure, encore un dernier mot pour finir, sur le Mencius, et une hypothèse. Il n’est pas exclu que Lacan ait choisi de s’adresser de cette manière, comme il savait le faire, aux normaliens, et notamment aux maoïstes de la Gauche prolétarienne, qui tenaient alors le haut du pavé intellectuel, et qui étaient organisés par Althusser. Il n’est pas exclu qu’il n’ait pas cherché à ce qu’ils s’intéressent aux textes de la Chine classique, et à ce qu’ils découvrent de ce que Mencius disait de l’immanence. Car il est bien évident que dès ce moment, du séminaire, en 1971, si tout le monde sait que Mao va mourir, ce qui se passera trois ans plus tard, peu se doutent que Deng Xiao Ping, le « traitre Deng Xiao Ping » attend patiemment son heure, appliquant à la lettre la logique du Tao, orienter la situation de telle sorte qu’elle se retourne en votre faveur, et que la libéralisation de la Chine, en ordre, en bon ordre, va commencer. Cela, cela découle de la compréhension des textes chinois. Effet d’après-coup, toujours. Visionnaire, Lacan avait montré qu’il savait l’être. En 1971, Nixon, ce fameux président Nixon, analysé, lui, pas pour rien, nous dit Lacan, envoie, le 10 avril [37], précisément, une équipe de ping-pong, n’avions-nous pas parlé de détour, et de retour, accueillie par Mao Tsé Toung lui-même, c’est le début de la ping-pong diplomacy et de la conjonction entre la Chine et les U.S.A, sur le dos de l’Europe. En juillet de la même année débutent les rencontres secrètes entre Henry Kissinger et Chou Enlaï, et en Octobre, la Chine fait son entrée à l’ONU, obtenant son siège au Conseil de Sécurité.

Le mot de la fin, il revient à Édouard Chavannes, qui fût le maître de toute une génération de sinologues : « Quand vous serez plongé dans l’univers chinois, vous n’en sortirez plus ! »

C’est l’effroyable bonheur que pour ma part, je vous souhaite.

Merci de votre attention