La Chine possède une expérience de l’écriture certainement la plus exotique qu’il puisse nous être donné d’observer. Elle a, pour cette raison même, des choses à dire sur l’écriture en général, y compris sur les écritures qui lui ressemblent le moins, ceci parce qu’il y a précisément quelque chose d’exotique, c’est-à-dire de l’ordre d’une autre scène, dans le rapport de l’écrit à la langue. L’écriture chinoise nous parle peut-être en effet comme aucune autre de ce qu’il en est de ce rapport : quelque chose à la fois d’une mise en relation et d’une coupure radicale.

Parce que cette écriture a subi, dans son histoire, depuis son « invention » il y a quelque 3 300 ans, beaucoup moins de transformations que les systèmes scripturaires non logographiques, c’est-à-dire constitués, tel notre alphabet, de signes purement différentiels, il importe de regarder, pour la comprendre, jusqu’à ses origines. Des caractéristiques anciennes y subsistent, que ce soit dans la forme ou la structure des caractères, ou également dans les usages qui lui sont inhérents. Ce dernier point est important, car ce n’est pas seulement l’examen des graphèmes qui révèle quelque chose du génie propre de l’écriture chinois (c’est même là plutôt que bien des péchés d’imaginarisation se commettent) : c’est aussi dans ses énoncés, dans les contextes particuliers où elle est utilisée. Ce qui se révèle alors ne concerne pas seulement l’écriture chinoise, mais plus généralement toute écriture.

L’écriture chinoise, à l’origine, n’est pas différente des autres écritures anciennes, qui, comme elle, et tel le sumérien, ont commencé par des « dessins ». L’embryon des systèmes d’écriture est l’objet concret, représenté plus ou moins schématiquement, et plus ou moins reconnaissable. C’est la classe des « pictogrammes ». C’est tardivement, et toujours à la suite de cette première forme, que des systèmes graphiques peuvent évoluer vers un ensemble de signes purement différentiels, ne renvoyant à aucune réalité extérieure, et du même coup laissant advenir dans le système graphique lui-même, au lieu des objets du monde, les mots de la langue du locuteur. C’est d’un même mouvement que « a », qui n’est aucun objet dans l’univers, et n’est rien d’autre, en tant que signe, que ce qui n’est confondu avec aucune des vingt-cinq autres lettres de l’alphabet, est aussi quelque chose qui renvoie, dans le champ phonétique, aux unités elles aussi purement différentielles de la langue. Quelque chose qui est de l’ordre de la « convention » du langage, c’est-à-dire qui est hors sens, est passé dans l’écrit.

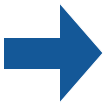

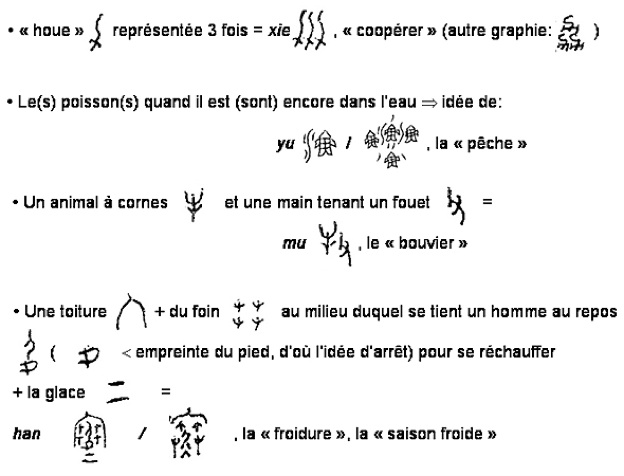

L’une des caractéristiques du pictogramme, tels ceux représentés ci-contre (Ill. 1), est que, du signe au sens, il n’y a aucun truchement de la langue qui est parlée. Un peu comme les panneaux de signalisation, les « objets » représentés dans cette liste peuvent être lus dans n’importe quelle langue, dès lors qu’il s’agit simplement d’associer un mot de la langue au « dessin » de la chose qui correspond à ce mot : on pourrait les « lire » homme, femme, enfant, bouche, soleil, etc., aussi bien qu’on pourrait les « lire » dans leur version chinoise : ren, nü, zi, kou, ri, etc. Il n’y a qu’un rapport d’association entre le mot et le signe écrit : il s’agit moins là d’une lecture que de ce qu’on pourrait appeler une « paralecture ». Tous ces caractères subsistent encore aujourd’hui, ayant évolué historiquement dans la forme, mais étant restés inchangés quant au sens.

On reconnaît aux pictogrammes de cette sorte une grande ancienneté en Chine. On en trouve sur des poteries néolithiques, où ils correspondent souvent, vraisemblablement, à des noms de clans. Mais il faut attendre plus longtemps, jusqu’au XIVe siècle avant notre ère, pour qu’ils concourent à former une écriture à strictement parler, c’est-à-dire un ensemble de signes agencés, organisés selon une syntaxe, propre à véhiculer un discours, et réexploitables dans des énoncés multiples.

Nous n’avons donc, dans les pictogrammes comme dans les idéogrammes, aucune véritable présence de la langue « naturelle », c’est-à-dire de la langue parlée par les locuteurs. Il y a entre le signe écrit et la parole un fossé, une absence de tout lien formel. Le signe écrit représente la chose, et la parole vient simplement attester de cette mise en relation, en quelque sorte comme tiers : on ne peut même pas dire qu’elle soit seconde par rapport au signe écrit, puisque c’est par rapport à la chose qu’elle se détermine. Le registre écrit apparaît alors comme une « langue » qui n’a besoin de rendre compte que des significations, et non des signifiants linguistiques.

Cela veut-il dire que l’écriture chinoise méconnaît complètement toute prise en compte de la langue parlée, et qu’il s’agit d’une langue purement « graphique » ? C’est là que les choses se compliquent un peu.

Au cours de leur histoire, les écritures originelles ont toujours évolué vers le phonétisme. C’est le cas des deux systèmes nés dans Croissant fertile, en Mésopotamie et en Égypte. Une syllabe pictographique ou idéographique peut fort bien être utilisée pour sa seule valeur phonétique : qu’est-ce qui empêche d’utiliser le pictogramme du « chat » pour représenter la syllabe [ʃɑ], par exemple ? Ce pictogramme pourra être ainsi économiquement recyclé dans tout mot comportant cette syllabe (chameau, chaque, etc.). Pendant un certain temps, un même signe graphique pourra ainsi être utilisé, selon les occurrences, dans sa signification pictographique ou bien comme signe purement phonétique : c’est le cas de l’akkadien, qui évoluera vers un système mélangeant les lettres d’un syllabaire à des signes ayant un sens « plein » − des logogrammes qui seront eux-mêmes soit mot, soit lettre, en fonction du contexte. Peu à peu, notre partie de l’Ancien monde finira par ne plus connaître que des systèmes phonétiques − qu’il s’agisse d’alphabets ou de syllabaires −, d’où les logogrammes auront finalement disparu, et ceci à partir de ce grand ancêtre qu’aura été le suméro-akkadien. La représentation des « choses » aura ainsi finalement laissé place nette à la notation des seuls signifiants linguistiques. La pente menant à la phonétisation de la langue semble ainsi irrésistible, ne serait-ce que parce qu’elle est extraordinairement économique. La rationalisation − par phonétisation − suméro-akkadienne permet ainsi de réduire le nombre de signes jusqu’à environ 500. Un syllabaire peut être beaucoup plus réduit : celui du japonais ne comporte pas plus de 50 signes pour toutes les syllabes existant dans cette langue. Quand on en arrive à la décomposition des syllabes en consonnes et voyelles, on en arrive à un système plus économique encore : 30 signes tout au plus − avec adjonctions éventuelles de signes diacritiques. Quand les Coréens analyseront leur propre langue pour créer de toutes pièces un alphabet national (XVe s.), ils aboutiront à un nombre de lettre (24) étonnamment proche de celui que connaît notre alphabet, si peu ressemblant que soit le coréen, phonétiquement parlant, avec quelque langue indo-européenne que ce soit.

En Chine, les choses en allèrent bien autrement, et c’est là qu’il faut nous reporter aux origines de l’écriture. Car c’est certainement du côté de ce qui a été investi, et ceci très tôt dans cette civilisation, dans ce qui est de l’ordre du tracé, qu’il faut reconnaître des traits distinctifs suffisamment perdurant pour avoir porté leur ombre sur l’ensemble de l’histoire de l’écriture dans cet univers culturel.

Une différence remarquable, au niveau des usages de l’écriture, apparaît d’emblée entre le cas chinois et le cas suméro-akkadien. Dans ce dernier, l’écriture servira dans des contextes religieux, c’est-à-dire dans une communication avec les dieux, mais aussi, dès les origines, dans une finalité beaucoup plus profane, en l’occurrence comptable, voire commerçante : elle sert à enregistrer des échanges, des titres de propriétés, des dettes, etc. Elle enregistrera tôt des mythes, des récits épiques. Nous remarquons de plus que cette écriture est tracée sur un support malléable (l’argile), offert à un acte plastique individuel − l’inscription portée par le sujet écrivant − en quelque sorte délibéré.

Ces pratiques ancestrales constituent une marque originelle qui affectera l’histoire subséquente de l’écriture en Chine. On peut en résumer les caractéristiques dans les points suivants :

-

oL’écriture naît dans un contexte exclusivement religieux, et y reste cantonnée.

→ Il n’y a aucune sécularisation de l’écriture, comme dans le cas mésopotamien, et l’on ne connaît pas d’exemple, à date ancienne, d’écriture employée dans un autre contexte que celui des pratiques religieuses/royales.

-

oL’écriture relève d’un geste officiel.

→ Il est l’apanage du roi et des devins, qui ajouteront à la connaissance de la divination la connaissance et la pratique des signes écrits ; manipuler les signes écrits devient un acte redoutable, qui revient à toucher à la structure intrinsèque de l’univers ; il participe de la vision chinoise ancienne de ce qu’est un acte « politique » : celui d’une mise en adéquation du monde des hommes avec celui des dieux, ou, plus tard, du « Ciel ».

-

oL’écriture est une marque subséquente à une autre marque, plus primordiale, et qui vient d’« ailleurs ».

→ À savoir la marque divinatoire, qui n’est pas produite par l’homme mais par la divinité : il s’ensuit une sacralité de l’écriture, qui empruntera à cette trace première, extérieure au sujet qui s’exprime, et le dépassant, une qualité de transcendance par rapport à l’ordre subjectif.

-

oL’écriture restera collée à sa logique originelle : une logique de marque, de trace inscrite.

→ Elle n’est pas vue comme ce qui enregistre la parole du sujet parlant : mais comme ce qui enregistre, rend évidentes, visibles, les variations invisibles du monde des dieux, du cosmos, etc., ceci en raison du paradigme divinatoire ; l’écriture est donc un ensemble de signes représentant les choses du monde (et par conséquent imprégnés de leurs vertus cachées), et non pas les mots de la langue.

Une conséquence inattendue de ceci est qu’il ne se constituera pas, au regard de la tradition chinoise, de véritable spécificité de l’écriture. Ce que la tradition développera, c’est au contraire la conception d’un ordre général des choses, infus dans la totalité du réel, et dont l’écriture ne sera qu’une manifestation parmi d’autres. En témoigne la déroutante polysémie d’un terme fédérateur à cet égard, la notion de wen 文 : wen, c’est la fois la trace, le signe, le motif graphique spontanément présent dans la nature (celui des pelages animaux par exemple) ou marqué délibérément et doué de signification (par exemple le tatouage), l’écrit en général − c’est-à-dire le texte − ou bien le caractère d’écriture en particulier ; mais aussi la marque distinctive, l’ordre intime et invisible des choses, le bon ordre du monde, l’action civilisatrice, etc. Le bien nommé « Roi Wen », Wenwang 文王, le civilisateur par excellence, celui que la tradition a retenu comme fondateur de la dynastie royale des Zhou au XIe s. BC, outre qu’il est celui qui civilise, pacifie, s’est illustré de façon éminente dans la manipulation des signes : mais, de façon caractéristique, point tellement dans celle des signes d’écriture que dans celle des signes divinatoires. Il est bien celui qui atteste − et il faut qu’il le fasse avec toute l’autorité découlant de sa position royale − de cette présence de l’Autre dans l’écrit. Si l’écrit découle de l’acte divinatoire, c’est que l’écriture n’est rien d’autre que le lieu de l’articulation du visible et de l’invisible.

Un point qui nous intéresse est de savoir quelle est par conséquent la place de la langue dans tout cela. La réponse sera nécessairement paradoxale.

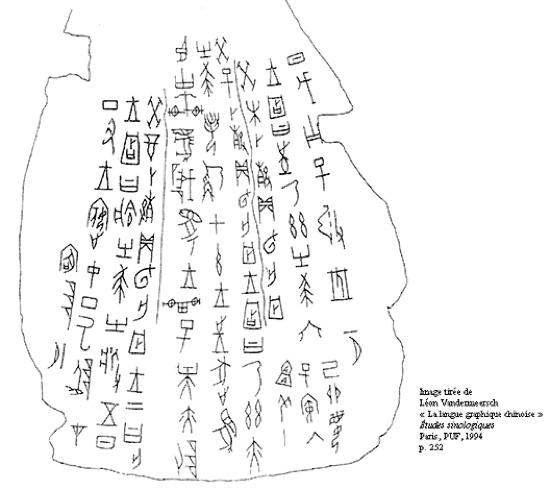

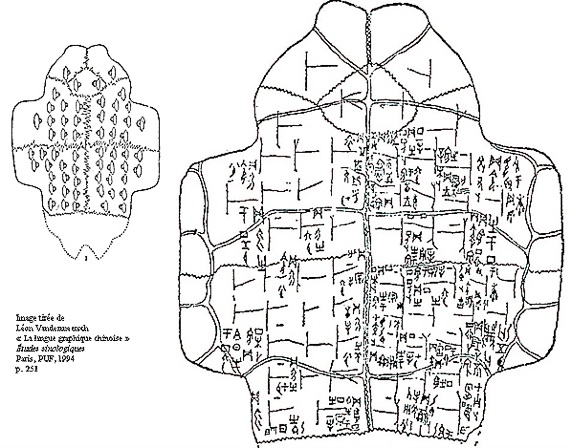

Une première conséquence du dernier aspect évoqué ci-dessus est la remarquable coupure qui s’est instaurée, dans la pratique de l’écriture chinoise, depuis ses débuts et pour longtemps, entre la langue que l’on écrivait et la langue que l’on parlait. Le sinologue Léon Vandermeersch a pu parler à ce propos de « langue graphique ». Des raisons, que nous ne pouvons développer ici, tenant à certaines caractéristiques de la langue chinoise (notamment le fait qu’il s’agit d’une langue dite isolante ou analytique, où les mots ne sont pas soumis à des flexions comme dans les langues indo-européennes, et où la syntaxe repose sur le seul ordre des mots) ont permis d’élaborer, et ceci dès la naissance de l’écriture, un style propre à l’écrit, reposant sur la succession des unités sémantiques invariables que sont les caractères isolés. Ce style est extrêmement lapidaire, pouvant faire l’économie d’un certain nombre de mots présents dans la langue « naturelle », car reposant, pour lever les équivoques, non pas sur les ressources de l’expression verbale, mais sur les effets discriminants des seuls signes écrits.

Exemple :

Une inscription oraculaire énonce :

土方征于我東 啚 Dongfang zheng yu wo dong bi

Mot à mot : « Dongfang/attaquer/[marque du locatif]/ [1ière personne collective : nous autres]/ est/frontière »

Traduction : « Les Dongfang [nom d’une tribu] ont attaqué à nos frontières orientales »

Cette phrase est en « langue graphique ». L’écrit n’y cherche pas du tout à transcrire la parole, mais à reformuler l’énoncé comme si elle la traduisant dans un code voisin, mais néanmoins autre. Cette phrase peut être lue, au sens où les caractères qui la composent peuvent être prononcés successivement : mais si elle était simplement lue à un auditeur n’ayant pas le texte sous les yeux, ou ne sachant pas lire, il ne la comprendrait pas. On ne peut en aucune façon comparer cette différentiation chinoise entre langue écrite et langue parlée avec celle existant, par exemple, entre le français de Racine et la langue parlée de la rue. Le français classique peut paraître exotique, ou difficile à comprendre : mais il ne l’est jamais au point d’être totalement inaudible. Avec le chinois classique, ou graphique, même un fin lettré peut ne rien entendre, quand bien même il peut lire.

C’est là que la nature même des caractères joue à plein son rôle. Les caractères d’écriture, en chinois correspondent à des unités monosyllabiques, et ont correspondu à de telles unités dès leurs débuts. Ces monosyllabes sont toujours doués de signification. D’autre part, des contraintes propres à la langue chinoise font que le nombre des monosyllabes en chinois, et ceci probablement dès une date reculée, est assez limité : les homophones y sont donc très nombreux. Apparemment, une tendance continue, au cours de l’histoire, à la simplification phonologique a eu tendance à augmenter continûment les cas possibles d’homophonie. Or si les homophones sont nombreux dans les syllabes, c’est-à-dire dans les unités sémantiques de la langue, les équivoques sont levées par l’écrit, car les différentes significations d’une même syllabe correspondent à chaque fois à un signe écrit bien distinct.

Si l’on prend par exemple la syllabe zheng, dans la phrase ci-dessus, cette même syllabe correspond (dans la prononciation d’aujourd’hui) à plusieurs caractères, qui correspondent chacun à l’une des significations de cette syllabe ; ainsi :

征 aller en expédition, attaquer

睜 regarder fixement

蒸 cuire à la vapeur

箏 cithare

怔 palpitation

崢 [pour une montagne] saillant, élevé

癥 symptôme

掙 se battre, se démener

… et bien d’autres encore !

Cela signifie-t-il que les Chinois parlent une langue impossible, où les homophones sont si nombreux qu’elle devient incompréhensible ? Naturellement non, et ceci pour une raison très simple, c’est que si les unités sémantiques sont monosyllabiques, les mots sont essentiellement polysyllabiques (surtout dissyllabiques), et que les Chinois parlent donc, comme tout le monde, une langue polysyllabique. Si « attaquer » peut s’écrire 征 (ou 徴) (prononcé zheng), en langue graphique, cela ne signifie nullement que le mot sera le même en langue parlée. Et il ne l’est pas. En langue parlée moderne, par exemple, "attaquer" pourra se dire, avec diverses nuances, zhengtao 征討, ou gongji 攻擊, ou zhengfa 征伐, etc. : ces mots sont composés de monosyllabes dont les significations s’associent (ex : dans zhengtao, zheng 征 "attaquer" ; tao 討 "réduire à merci"), et le simple fait d’être ne serait-ce que des dissyllabes élimine presque totalement les risques d’homophonie. Dans la phrase en langue « graphique » citée ci-dessus, le monosyllabe zheng, de même que les autres monosyllabes, ne permet pas à un auditeur qui entendrait la simple lecture de la phrase de décider lequel des sens multiples de ces monosyllabes il devrait retenir. À l’oreille, il n’entend qu’une succession de syllabes équivoques ; à l’œil, il peut lire avec certitude, car ces équivoques tombent aussitôt.

Si la capacité d’expression des monosyllabes est faible en chinois parlé en raison des homophones innombrables qui s’y trouvent, cette capacité est au contraire très importante parmi les caractères d’écriture, qui, eux sont toujours clairement différenciés, même s’ils se rapportent à des phonèmes (monosyllabes) identiques. Concentrés sur des monosyllabes, ces caractères ont une puissance sémantique que ces mêmes syllabes, prononcées, n’ont pas. C’est pourquoi nous avons pu écrire plus haut que la langue graphique repose, pour lever les équivoques, non pas sur les ressources de l’expression verbale, mais sur les effets discriminants des seuls signes écrits. En raison de cette grande puissance sémantique des caractères d’écriture, qui tous véhiculent une idée précise, cette langue graphique n’a aucun besoin du polysyllabisme : son style, très lapidaire, est basé sur le monosyllabisme. À l’origine magico-religieux, le rapport à la signification de ces caractères s’accompagne d’une relégation de la parole. Cette dernière peut parfaitement donner lecture, dans l’après-coup de l’écrit (et il ne faut pas négliger l’importance de la récitation et de la déclamation dans maints aspects de la tradition chinoise), mais elle ne peut elle-même s’inscrire. Il faudrait explorer, ce qui n’a pas été fait à ce jour, à quel point cette jaculation monosyllabique ne serait pas intrinsèque à la fonction même, originellement divinatoire, de l’écrit. En fait de passage de la langue écrite dans l’oral, on ne pourra reconnaître à l’oreille que des énoncés déjà formulés et que l’on aurait déjà retenus par cœur pour avoir soi-même expérimenté précédemment ledit énoncé : en effet, il s’agira alors d’une série polysyllabique, et comme telle elle sera reconnaissable à l’audition. On comprend, aussi, pourquoi le chinois classique porte éminemment à l’usage de la citation, c’est-à-dire d’un énoncé déjà constitué.

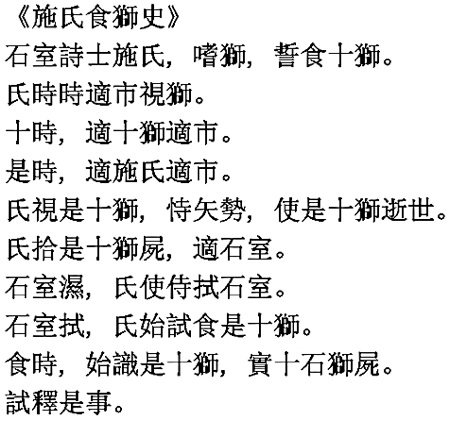

Le texte reproduit ci-contre (Ill. 5) est un court récit en langue classique rédigé dans les années vingt du siècle dernier par le linguiste Zhao Yuanren 趙元任 (1892-1982), et montrant, par manière de jeu, jusqu’à quel degré d’équivoque peut parvenir, au niveau de la lecture, c’est-à-dire au niveau de son passage dans l’oral, un énoncé composé dans la langue graphique. En voici la transcription en pinyin (le système officiel en RPC de transcription latine du mandarin) :

Shí shì shī shì Shī shì, shì shī, shì shí shí shī.

Shì shí shí shì shì shì shī.

Shí shí, shì shí shī shì shì.

Shì shí, shì Shī shì shì shì.

Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shì shì.

Shì shí shì shí shī shī, shì shí shì.

Shí shì shī, shì shǐ shì shì shí shì.

Shí shì shì, shì shǐ shì shí shì shí shī.

Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī.

Shì shì shì shì.

Ce texte est parfaitement clair à l’écrit : la lecture le réduit à une succession d’équivoques impossibles à démêler. Nul ne pourrait le comprendre à la seule audition. On le voit, la seule marque discriminante, dans cette répétition de la même syllabe, réside dans des accents indiquant l’un ou l’autre des quatre tons présents en mandarin, et sous lequel doit être infléchie ladite syllabe (shī, shí, shǐ, shì ; en chinois, langue tonale, les phonèmes se différencient sémantiquement selon le ton, c’est-à-dire l’inflexion vocalique sur lequel elles sont prononcées) : indication évidemment tout à fait insuffisante pour lever la moindre équivoque, puisque, les quatre tons confondus, la syllabe shi en mandarin correspond à quelque 250 caractères, par conséquent à quelque 250 significations différentes ! Bien sûr le linguiste qui a composé ce texte s’est abandonné là à une petite plaisanterie, en forme de caricature − le sens du texte est d’ailleurs aussi loufoque que l’était sa lecture1 − : il cherchait, dans le contexte historique d’un appel à abandonner l’écriture en langue classique au profit de la promotion d’une langue moderne, c’est-à-dire vernaculaire, à montrer le ridicule où pouvait atteindre cette « autre langue » dans la même langue chinoise. Tous les textes en langue classique ne consistent certes pas en la succession du même monosyllabe : mais tous sont aussi riches en équivoques que ce texte-là.

SUITE DU TEXTE