作者 霍大同(法语)

翻译 萧晓曦

2002年11月在我于巴黎的逗留期间,一些巴黎精神分析家在听了我关于成都精神分析情况的报告后,就常对我说:“瞧,这很奇怪,中国精神分析不是始于精神病学*A1。它不同于弗洛伊德所在的奥地利,拉康所在的法国以及自我心理学所在的美国。”这样的反应让我思考在我们这里培养精神分析家的独特性,如果它的存在如同人们已指明的那样。

当我于1994年从巴黎回到成都(我出生的城市,也是四川省的首府。四川位于中国西南,是中国人口最密集的省,其面积与法国相当,人口却是法国的两倍)时,面临一个选择:我是在一个国家机构工作,还是作为一个自由职业者,如同大多数法国精神分析家那样独立于国家机构之外?显而易见,独立于国家机构是分析家的最佳处境,也是精神分析的合理境地。

然而,考虑到私人企业仅仅在最近十年来才渐渐被中国政府接受,我似乎觉得在人们逐渐获得的极其有限的经济条件下,如果我以完全私人的方式来从事精神分析,而这一职业又恰恰是建立在言说自由观念的基础之上的,这对于我和这一职业都太冒险。 与此相反,如果我在一个国家机构里工作,不仅可以获得学术保护,还可以利用一些有利条件, 比如说 : 老师和学生更容易进入分析 ; 我所教授的课程会成为精神分析创立者的文本的阅读课程。 但是,如果我要进入一个公共机构,又是哪一个呢?这样,我又得作出第二个选择。

我或是在医学院附属医院的精神病科工作,或是在综合性大学的哲学系工作。(现在,医学院已合并到我们的大学里)。然而考虑到拉康一直坚持这一事实――弗洛伊德所创立的精神分析实践是一个言说的实践,这一实践完全与精神病学的实践相对立,尽管这二者共同处理着某些精神症状*L1,因此我想为了显示出相对于精神病学而言精神分析应具有的纯粹而独立的位置,我去一个人文科学的系会更好一些。否则,中国的精神分析将有可能象它在美国那样,被作为药物和精神病学的辅助治疗*A2/*L2;否则,中国在引入精神分析的同时就暗示着其将来的失败。另外一个有利条件也很重要, 即若我在精神病学服务部门工作,我就没有权利开一个私人诊所,而这对于实践精神分析来说却是必不可少的*A3。相反,若我在一个象哲学系这样的社会科学系工作,我则能有一个私人诊所,而不直接冒犯法律,因为这些法规只针对医生或医学教师, 而不对非医生的教师。

在我精神分析的最初实践中,分析是在我向四川大学哲学系租借的一间哲学系办公室里开始的。 当我后来得到学校分给我的一套房子, 我就把分析室搬到了这套房子里。在我倾听我的第一批分析者的第一次分析(在自由联想下的言说)*L3 时,我非常高兴。分析者包括心理学和哲学教师以及学物理、生物、哲学、外语、甚至广告的学生等等。因为我透过他们的话语完全听到了与我同样的欲望和同样的问题,尽管每个人的症状都是独特的。这同样的欲望即是:去认识自己欲望的欲望。 这同样的问题是:为什么要通过自己在分析中的自由言说而不是通过在大学里获得的知识*L4来认识自己的欲望。正是对我们从孩童时期就在做的所有事情的一个小小的怀疑无意识地驱使我进入分析,同样也无意识地驱使他们进入分析。说“无意识”是指这一丁点小疑问完全是处于无意识中的,直到分析的最终,我们才能意识到*L5。

至少对我来说是这样,我对第一次分析的那一天仍记忆犹新。那是1987年9月的一个上午,我对我的分析家说,有两个原因使我想做分析 : 一个是我个人的原因,而另一个则是理论的原因, 我感觉到分析能帮助我同时解决这两个问题。但这绝不意味着我已理解了分析言说的首要性,以及理解了作为倾听分析者嘴里自由冒出的话语的实践者的分析家所扮演的角色。与此相反,在长达五年的分析中,我总在想在分析结束后我首先应成为一个理论家,其次才是成为一个实践者。一个“理论家”意味着什么呢?一个“理论家”不过是一个为了写书而读书的人*A4/*L6。 也就是说作为分析者而言,我的实际状态已从对书*L7的粘着转到对语言的粘着。然而我却依然幻想着有一天对书的粘着状态仍是我未来应处的状态。

是那次分析使我突然明白了成为一个从事话语分析实践的分析家将会给我带来何等的喜悦与享乐 ! 正是通过那次分析我决定结束我的分析。 就是说,在那次分析中,我突然意识到我对分析家的认同和成为分析家的欲望。然而,仅仅是在听到我的第一批分析者嘴里冒出来的话语后,我才理解了那次分析对我的意义。对我来说,在那一刻所发生的一切意味着我无意识口味的重心转移,即一个从书籍到话语,从目光到声音*A5,从眼睛到耳朵的转移。

很小的时候,我就已是“ 一只图书馆的老鼠”。对我来说,书是至为重要的,而日常生活的话语却始终是第二位的。这也是我在我的第一批分析者(要么是教师,要么是学生)身上看到的现象。就是说他们要么是传授书本知识的人,要么是学习书本知识的人。如同以前的我,他们同样追随着两千年来的中国士大夫*L8所遵从的古老传统。对于古代的士大夫来说,苦读儒家经典的目的在于通过国家考试以便成为帝国的高级官员。而对于当今的人来说,其苦读教科书的目的也在于通过大学考试获得国家文凭,从而某得一个好职位。*L9

然而,对于这条两千年来人们所遵从的且如今仍在走的 “金光大道”,人们还是有着一丁点的怀疑。正是由于这一丁点的怀疑,人们到我的分析室来想做点别的和冒险去探求自己的欲望。 因为,大学的学习不能帮助他们缓解自己的痛苦和症状(焦虑、歇斯底里、强迫症,等等),也不能帮助他们走出精神的困境或是理解自己。大学学习不仅不能帮助我们认识自身欲望,反而进一步压抑了我们认识自身欲望的欲望。

“上大学”是中国文化的一大集体症状。“好好学习”或“好好读书”是从孩子一开始上幼儿园起,他们的父母就天天向他们重复的口头禅,为的是有一天孩子可以进入一所有名的大学。然而父母不是说你不能做这个,不能做那个, 而是说只要你好好读书, 你就什么都可以做,或者你可以在读好书后做你想做的。“好好学习”已成为差不多每个父母的唯一要求,“上大学”差不多是每个父母对孩子的唯一欲望。*L10

几个世纪以来在古代中国文人中流传着一位宋代皇帝的经典名言:书中自有黄金屋, 书中有女颜如玉。人们能从这一经典名言中察觉到一个从大便到金钱再到书籍的移置,一个从乳房到女人再到书籍的移置*L11。对于古代的士大夫和现代中国的年轻人来说,这一名言所暗含的意思是如此模棱两可以至于完全有赖于每个听者的理解。在多数情况下,人们认为如果好好读书,顺利通过考试,从而获得一个好职位后,就能有很多钱, 就能有一个或一些“颜如玉”。对于另外一些真正沉醉于书本中的人(当然是少数,比如说那些大学问家)来说, 这一格言完全是真的, 黄金屋和 “颜如玉”尽在书中, 因为他们对书比对“黄金屋”和 “颜如玉”更感兴趣。*L12

仅仅是在这一文化框架下,人们才能够明白我的第一批分析者进入分析这一行为的意义*L13。若他们通过极严格的国家考试进入大学是为了满足他们父母的欲望和自己的欲望(这一欲望是他们父母欲望传递的结果)的话, 那么选择作分析(作为一个从读书位置到自由言说位置*L14的移置),显然暗含着对从孩童期到现在, 从幼儿园到大学,在父母的要求下所做过的和正在做的一切的质疑*L15。 正是通过对这一质疑的言说, 我们所实践的精神分析才获得了一个相对于大学而言独立而纯粹的地位, 也就是说我们的 “精神分析辞说”获得了一个相对于“大学辞说”的独立而纯粹的地位, 尽管我们的精神分析诞生于大学校园内。然而,我们即刻遇到的不仅仅是一个类似于 “大学辞说”的辞说, 更是一个由拉康的四个辞说凝缩而成的复杂局面。*L16/*L17

对精神分析基本文献的阅读是与在校园内进行的精神分析实践同时开始的, 然而这一阅读却是在大学的教学计划之外进行的。由于所有的分析者都只懂英语,而不懂法语和德语,并且一些弗洛伊德中文译本的质量不好,所以我们在每周六下午逐字逐句地读英文版的弗洛伊德。 在阅读过程中,我不时给予一些拉康角度的评论。

同时在这个讨论班之外,大家各自读了一些英文版和中文版的弗洛伊德、弗洛姆、艾里克森、霍妮以及自我心理学的著作。自从我的分析家吉布尔先生于2002夏天来成都访问后,通过一些到成都来的法国精神分析家(他们要么是为l’AIPEC 的讨论班专程而来,要么是为一个国际会议),我们才开始多少系统性地听到拉康派的话语。

也许我们可以说,相对于一个拉康式的临床实践方面的培养,在理论学习方面,我们的小组在文本层面上受的是盎格鲁萨克逊派精神分析的影响, 而在话语层面上却接受了拉康派的思想*L18。也就是说,以拉康式的分析训练为基础,在理解弗洛伊德的思想方面,我们总是面对一个盎格鲁萨克逊派和拉康派的理论冲突。我的分析者们无论是在理论层面,还是在分析层面都清楚地意识到 l’IPA 和拉康派的区别(关于这一点,我们后面再谈)。

考虑到这是在中国,人们讲述自身的症状、问题和自身隐秘的经历, 而这些都是由中文*L19、中国的象征系统及文化(这肯定不同于印欧语言、犹太基督教象征系统及西方文化)规定的, 并且考虑到自从 1840 年来中国文化在西方文化影响下发生了根本性的变形*L20, 对于现代的中国人来说, 从其诞生之日起,就处于一个内在的精神冲突中,一个自身文化与外来文化间的内在的精神(且同时是外部的)冲突中。为了能意识到这一冲突并解决这一冲突,我建议我的分析者们学习中国文化。首先,学习语言及形声文字(汉字)对所有的人来说都是需要的;其次,随个人喜好,从训诂学、文字学、宗教学、哲学及人类学的角度, 研究中国文化。 因此我们有三方面的培养:第一是分析,第二是精神分析的理论训练,第三是中国文化方面的培养。这三方面的培养被我的分析者们看作是一个 “三点结”。 通过这“三点结”式的培养,我们或许可以认识到存在于三个层面(相对于其它个人而存在的个体层面,相对于其它文化而存在的文化层面,相对于其它存在---动物,植物,星宿-----而存在的人类层面)上的我们每一个人的独特性。

这样的一种情势是非常复杂的,然而最糟糕的不在于此,而在于:首先,只有我一人是分析家并能同时引导大家阅读弗洛伊德文本。这一情势是我在巴黎时不曾遇见的,而是一个(据一些到过成都的法国分析家认为)类似于弗洛伊德当年,尤其是他在他家举行周三聚会的那一时期所处的情势。

当我在巴黎时,我仅愿意在我分析家的分析室里见到他,而绝非其它地方。我那时能这样做,是因为我能去别的精神分析家主持的讨论班并与他们讨论。与之相反,我的分析者们却无法这样做,如果他们希望获得一个理论方面的培养,他们不得不参加我的讨论班并在分析和讨论班之外与我讨论,进一步说,每个分析家,甚至每个分析者都曾有过的经历告诉我们 : 在一定时间的分析之后,人们再也找不回同样的语言来与其周围的人(朋友、同志、兄弟姊妹及父母)交流。对我的分析者们来说也是一样,当他们通过他们的分析找到了新的语言之后,为了理解一些通常是在其治疗过程中所遇到的有关个人问题的隐喻和换喻的理论概念, 他们是如此需要在他们之间交流以及在分析外与我交谈。每当节日和学期结束时,在讨论班结束后,我们(我和我的分析者们)去餐馆吃饭或是在茶馆喝茶, 等等。

在某些特殊情况下, 比如说,在筹备 2002年于成都召开的国际精神分析会议时, 为了组织我的分析者们去完成这个会议所需的任务,我不得不变成一个“企业头头”。这一切清楚地说明我扮演着一个复杂而多元的角色:分析家、教师、朋友、同事等等。与之相应的是我的分析者们同样扮演了一个复杂而多元的角色: 分析者、学生、朋友及同事等等。我在巴黎所遇见的那种纯粹的分析情势,在成都是不存在的。但人们能从我以上的描述中发觉我们别无选择而且我们无法按别的方式行动。

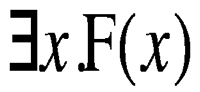

在如此沉重而不可避免的情势下,我不得不在分析之外的谈话中告诉分析者们应把我分成几块*A6:作为分析家的一块,作为教师的一块,作为朋友的一块,等等 ; 并且他们同样也要根据情况对他们自己作出相应的切分 : 一块为分析者,一块为学生,一块为朋友等等,如同我在他们面前根据情况对我自己所作的切分一样。也就是说我们(我和他们)应该根据拉康通过其 S-a’-a-A 的基本图表向我们所默示的和他通过四个辞说(主仆辞说,大学辞说,癔症辞说和精神分析家辞说)向我们确切表明的那样,不断做一个角色的划分、切割 及转换的精神游戏。

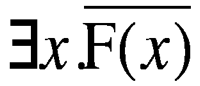

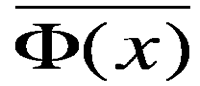

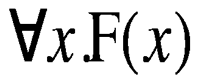

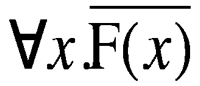

在主仆辞说和大学辞说中,被切分的主体屈从于能指(主人)和知识。因此这两个辞说导致了作为对被压抑的话语的回归的症状,也就是说,如同我们前面已指出的那样,主仆辞说和大学辞说把人们引入癔症辞说中,而其症状又将其引入精神分析家辞说中, 在这一辞说中, 即在分析中, 他们能辨认出自己欲望的客体。 这正是我的分析者们所经历着的一个过程。然而,对精神分析基本文本的阅读(这对于那些想成为精神分析家的分析者来说是必不可少的)又将我的分析者们带回到到主仆辞说和大学辞说中。这一回转强化了他们的压抑并扭曲了其症状。这使得他们再次更深地潜入到分析中。因此在我们培养精神分析家的工作中,存在着一个拉康的四个辞说周而复始的过程:

压抑 → 症状 → 分析 → 辨认欲望 → 压抑 →。。。。。。→辨认欲望 →。。。。。。

在这一重复的过程中, 被切分的主体也从真理的位置转到了生产的位置上(从主仆辞说到大学辞说);

。。。到小彼者的位置上(到精神分析家辞说),如此循环不已。

显而易见的是被切分的主体从一个位置移置到另一个位置的可能性取决于主体自身的划分,而这一划分是通过彼者对其进行切割和主体对其自身进行切割而得以实现的。

同样显而易见的是这四个辞说的移置和这四个位置轮转的过程是每个接受分析家培养的分析者都必然会经历的,也是每个分析家曾经历过的。 在我们这里, 不同之处来自教育精神分析家*这边。如果教育精神分析家在其分析者面前扮演着多元角色,他也就交替地处于四个辞说中。 他因此就有了相对于分析者在这四个辞说中的移置而有 的一个不停地从一个位置到另一个位置的移置。 表面上, 人们似乎可以在拉康四个辞说的设置中, 把分析家理解为被切分主体的言说对象, 从而在主仆辞说中相对于分析者所占的真理的位置而言, 分析家所占据的是小彼者的位置 ;在大学的辞说中, 相对于分析者所占据的生产的位置而言, 分析家所占据的是媒介的位置;在癔症的辞说中, 相对于分析者所占据的媒介的位置而言, 分析家所占据的是生产 的位置 ; 而在分析家的辞说中, 相对于分析者所占据的小彼者的位置而言, 分析家所占据的是真理的位置。

然而,我们想指出的是这一观点既便不是完全错误的话,也是相当肤浅的, 因为如果按照拉康的观点,人们就能理解精神分析家不仅在精神分析家辞说中, 还在其它三个辞说中, 在相对于分析者的位置的移置而有的分析家的位置的移置中, 归根结底扮演着(不是直接地)一个客体小 a 的角色。

仅仅是通过在四个辞说中由精神分析家隐喻地,暗喻地扮演着的客体小 a 的角色, 精神分析的教育才不同于所有其他的教育, 精神分析文本的阅读才不同于所有其他文本的阅读方式,并且精神分析的案例督导,才不同于所有其他督导。同样,正是由于客体小a的作用, 分析者才能通过分析,通过阅读基本文本,通过老师讲授,通过与分析家谈话, 甚至是在边吃边喝时, 从分析家那里抓住他自己的欲望并且在某种程度上占据客体小a的位置。 这曾是弗洛伊德培养第一批分析家的情况,也肯定是第一批中国分析家的情况。

精神分析家在四个辞说的位移中, 总是扮演着客体小a的角色。这一事实意味着在拉康的四个辞说中, 分析者和分析家只有借助于客体小 a 这一中介才能无意识地相遇。但是,在我们看来这以客体小 a 为中介的无意识相遇,仅仅在弹性时间的分析中才是可能的, 因为对于每一场弹性时间的分析,分析的结束仅仅取决于分析者那里能指的滑动及分析家那里对此地倾听。那个奇特地敲击到分析家耳膜上的能指的异声使分析家自然地切断了分析。

在我们看来,固定时间的分析意味着这样实践的分析家仅仅遵从着物理学时间,更确切地说是牛顿经典物理学的时间,而不考虑精神时间, 即无意识时间。 不仅仅是一个分析者的精神时间不同于另一个分析者的精神时间,而且一个分析家的精神时间也不同于另一个分析家的精神时间。因此一场分析是两个精神时间各异的主体间的一次独一无二的相遇,也就是说分析时间的弹性是基于每场分析中独特地呈现出的主体间性的时间之上的。

弗洛伊德的无意识不认时间的观点仅仅意味着无意识不具有牛顿时间概念(建立于的意识层面上的)意义上的时间。无意识的时间是不能用意识的时间概念来测度的。 由于拉康, 人们明白了无意识时间不是别的而仅仅是主体间性时间,也明白了分析者的无意识时间仅仅是通过能指和客体小 a 的中介作用才能被分析家的无意识时间所测度,反之亦然。

如果我们能说是爱因斯坦首先揭示了物理世界中的时空相对性,即客体间性,那么我们同样能说是拉康至少通过弹性时间的分析, 向我们表明了在精神世界中时间的相对性, 即主体间性时间,同时也通过L图示向我们表明了在精神世界中空间的相对性和主体间性的空间结构的相对性,因为根据L图示,无意识的主体绝对不可能是自在的,也不是自为的,相反,主体只有在它以能指, 镜子,即客体小 a 为中介而被 A,a,a’ 所决定时, 它才能在。

这里或许同样有着一个特别现象,这就是我的两个同事,同时也是我的两个处在培养中的分析者――秦伟与张晶燕,他们不仅仅是作为分析家在工作,而且也作为教育分析家在工作。我们刚获得精神分析的硕士培养权,并招收了一些学生。尽管这些学生在听了我们解释精神分析家的培养与精神分析的大学教学的本质性区别后也进入了分析, 但是相对于大学教学而言我们分析的位置却变得更为暧昧了。然而,另一方面,某些在大学外工作的人,怀着解决个人问题和成为分析家的双重目的进入到分析中。这些人的进入推动我们离开校园走向社会。以上所述,留待有机会时再探讨。

注:

1 教育精神分析家:培养分析家的精神分析家。

2 位置为: 术语是:

媒介 小彼者

真理 生产

S1:主人能指

S2:知识

$:主体

a: 剩余享乐

discours du maître discours de l’hystérique

discours de l’universitaire discours de l’analyste