不对称的切口

理查德.阿彼波

梦

黑手党,勒索我和我的未婚妻(或妹妹)。就在一家赌场的出口,我常光顾那儿,身上没带够钱。我清楚自己家里还有足够的票子。他们不愿让我走掉,虽然还显得很客气,但仍然难以了却这个事。最后,他们把我的未婚妻-妹妹作押(还是十分斯文),如果我没按时付款的话,就会对她动粗。我知道我还有足够的钱,这不是什么问题,而且索要的金额也并不过多。他们就放我去了。

前段时间,我看了Gabriel Le Bomin拍的一部电影,叫《无庸质疑》, 里面一对年轻大赌徒,化妆成兄妹,给一位富有的正值壮年的先生设局。做这个梦前的那个周六,我没有足够的钱买前往中国的机票了,因为我的信用卡已达到当日的支付上限,尽管我账里还有足够的钱。但我仍感受到极度的罪恶感,就像是我犯了什么法一样。我当然很清楚没有这种事情。另外,在接下来的那个星期一,这个问题打了通电话就处理好了。 奇怪地是,在周一到周二的那个晚上,我却做了以上的梦,当时一切都已上正轨了,所有问题却仍然在那里。

归根结底,这与下面这句话一样出奇:债务是无可估量的。所有在现实中的债务唤起穷尽一生都无法还清的符号债务。我该通过刚提过的电影花上多得多的工夫,而不是单单这么想。我目前记得这对主要情侣是两个孤儿,他们是在同个寄养家庭中相识的。恰好,对于他俩,表面上没有债务堪忧,而且还没有双亲。相反,他们认为社会该给他们点东西:譬如他们失去的双亲。啊,对了,他们不是什么江洋大盗的徒弟,但是他们等待着命运来送还这笔从他们那儿掠走的财富。在赌场,事实上,我们能赢得的钱即不是勤劳工作的成果,也不是非比寻常的馈赠;这只能是偶然结出的果实。那么,当这个成年的有钱人被那个年轻女人吸引,可以掠夺他的机会出现的时候,丝毫没有任何出于道义的理性作为支撑。正是天公以此作美,来偿还被掠走的童年。

我想到黑手党的手下还真有点这种风范,被推向极端:他们打家截舍,见钱就夺,眼睛都不眨一下,因为他们将这些当成是笔欠款。债务摆在了社会那边。同样正是我在梦中制作了黑手党人物。我并没在我对黑手党行为的分析中制作出其合理化的理由,我只是说这同样是我的想象在运作。

与此相反,对我而言,债务是在我这边。我该偿还。确实,我感到一种威胁,但是并非就此我才服从它:我被说服来相信我应该(偿还)。可是,有一个悖论存在:我自己认同为赌场的这些年轻赌徒,全是为了成为黑手党的受害者。我事实上刚刚付了很多,为了我那个并非必要但却有趣的旅程,还没有等到哪怕丁点儿好运转回来,可能它并不是风水宝罐吧。

尽管如此,债务看来以父姓形态中的一种呈现了出来,因而它能被弗洛伊德在鼠人个案中被分析出来。涉及到的,在个案那里,是儿子无法偿还的父债。同样,日常生活中哪怕再小的债都会唤起这个无可衡量的负的遗产,也不可能偿还最早的款项。就像我总是说,做梦总比制造一个症状来现同一个问题要好。因为在鼠人的个案中,不可能偿还的债务,导致了主体很大程度上根本摸不着头脑,在他的生命中,如同在太空中一样。

相反,对于我,如同很多其他人一样,债务给出了一个方向:很简单,赚钱,这为学业、求职,升级的期望等带了个头。对我来说最为特别的,就是我的名:Richard1,这肯定不是偶然起给我的,这是给我一个再次重振曾拥有过的但是之后被爷爷Auguste所搞丢的家业,我同样在这两种位置上携带着名字。第一种情况,勿宁说它更多地遮蔽了我的前途:18岁的时候,我坚定地转了个身,当时,为了确信我的方向,我就去找能找得到的已失去价值的所有道德箴言,例如福音书、马克思主义、甘地的教义。很幸运地,我很快明白在仅仅以道德箴言来导向的人生中我并不会走得了多远。精神分析对此有功,帮我理解了在哪种方式上我还带着的一些父姓含义,确切地说,就是在我的父亲通过参考他自己的父亲而给我取的名字上面。

在它指出它总有一天将得以偿还的意义上,最少的债务指明了方向。在一些意义上,它赋予了生活的意义,即使它并不是总代表着以金钱方面的字眼这样挑明的方式上。有时候,人们自称与自己的祖先相称,除非他去挣回随便哪种耻辱的脸面,而且我要做的那个事情总是或多或少地取决于这些他们已经做过的,不管是在同样还是相反的意义上。

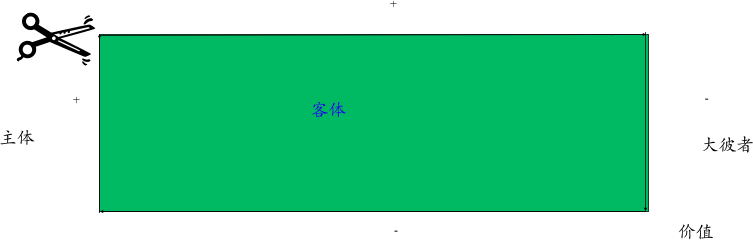

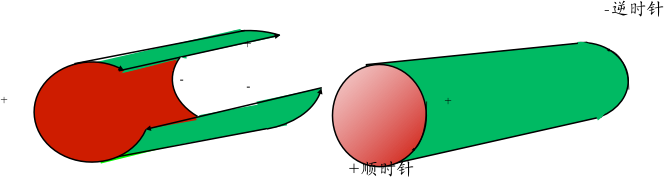

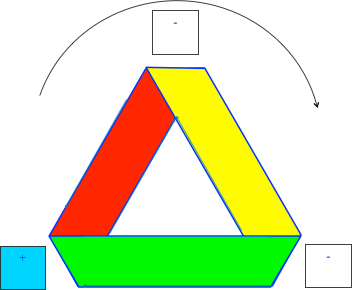

拓扑学就这种作用给出了一种十分普遍抽象的书写。试想一条被放平的纸带。其边均连续,接着,在基准面上的2长方形的剪纸已规定出这个东西剪刀连续的路线。

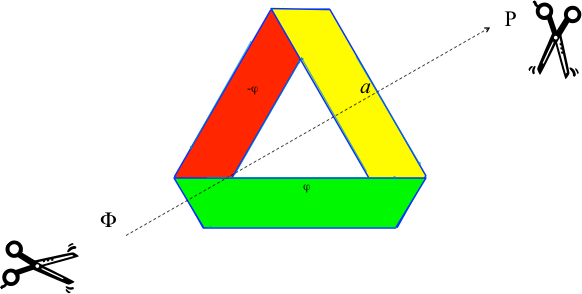

那么,我们来想想涉及到的金钱循环的一种书写,这也同样是债务循环的书写,也就是力比多的书写。中央的面积(客体)代表这样的或买或卖的物件或者服务。这个客体受到价值条件的限定,就是说通过划定其轮廓的分割。以我们的观点,而且虽然我们已经着手写一种意义连续的文字,但是右边和左边的箭头会回到相反的意义上,如顶端和底下的箭头所示的那样。

这样可以说成是利益在一面被获取而在另一面就丧失掉了,然而我们注意到:客体的客体性只建立在两个主体性的结合之上,后者在它们对客体所赋予的价值上达成了一致。客体同样能够在主体和彼者之间流转。

这些边的不同长度的延展可以这样予以解释:为了买出,我们需要先借钱,这使我们可记为金钱的收入(+),而伴随着管理费(-),接下来它的开支(-),同时要知道为了抵消借入的钱就要用到我们手头上已有的那些钱(+)。总之我们可以参考马克思来搞懂这些,并理解在长方形的短边上剩余价值,它被加进到整个客体的转变中,而客体的原初价值为长边。

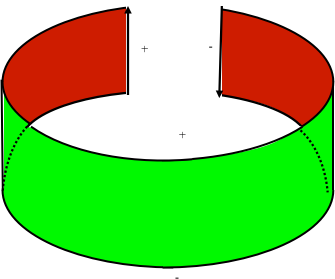

如同在所有管理得好的账户中一样,收入的钱抵消掉支出。我们可以通过由正号与负号的叠合来表示这种情况。通过短边开始,这样看起来方便自然,这整个与需先付利息的惯例相对应:

但是,如果我们想要维持我们的这个已变成圆柱体的多边形的比例,如何能让远隔着的两端连起来呢?我们必须将这种情况理解为只支付短边上的剩余价值而不支付客体原本价值的这个行为,任何卖家那儿都不会允许这么来做。按照传统数学拓扑,我们不需要考虑比例问题:我们延伸这个圆柱体的高直到它变得比圆周还要长,这样才能使得对接的扭转成为可能,就是说,债务在纯粹意义上得以解除。

这就是说对于卖家(他以此售出)而言客体变得一文不值,同样对于买家(他为之消费)也是如此。但是我们的基本假设不允许出现这种无限增加利息或者剩余价值,直到大量的偿还远远多过资本的操作。因而,我们必须由长边开始,这和首先偿还资本相对应:

….这,允许我们更简便地规定短边为债务,就是说利润或者剩余价值:

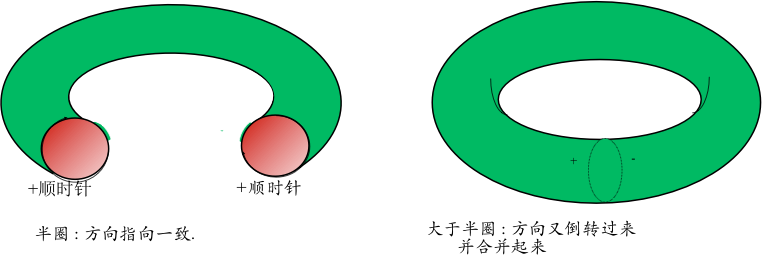

这就给了我们某个看似轮胎、救生圈或者更优雅的说像是戒指的东西;它被称作环面。

以精神分析的视角出发,这是一种管理好的账户的书写,或者说,一种身体形象,在其中流通的东西符合规范地循环着,每顿饮食和每次脉搏都填补掉了规律性地排出之物。

在这些负正盈亏间稳定的张力,保持了体表的稳固,如同体内对于生命循环必需的空腔面。而且,我们在内外之间有了一种美好的划分,也就是说在自我和彼者之间,允许对交流互换予以规范性地调节。

但是在我的梦里究竟发生了什么呢?我刚刚在现实中解除了债务,我的梦却仍旧认为还应为此付款!

这该来比较下那些考试的梦,所有人总有一天会做上那么一次:我们该再通过一次考试,可是,我们很清楚地晓得在现实中已成功地考过了。这可能被理解为如果我们考砸了:那么我们在梦中表达出要再给自己一次成功机会的欲望。同样,如果,在现实中,我有笔债务没有偿还,人们会想我通过梦找到偿债的途径。那很好,但不是这样,情况恰恰相反!

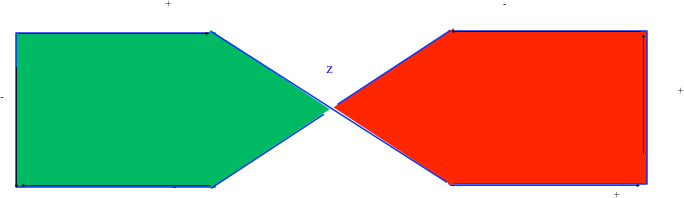

因而,在价值交换的环路中受到了一种干扰。怎么来对此加以考虑呢?在我的梦里,这么来说吧,通过扩张,在所有这些考试的梦中,如同鼠人的谵妄中一样,所经历的就好比我们下面这个长方形,有一个边的方向被倒转过来了:

以手工的视角来看,相当有趣的是,要注意到与第一个模型中连续一次剪出不同,这两剪的方向相反,这在这里是必须的。一次误会、误解、失误、自欺,账户的短缺,拒绝给出某个东西或者相反过来的一种罪恶感,好比是觉得自己必须双倍地赔偿…

我们很好地看到如果我们如前所述的方法来再次合拢上我们的这条带子,正号就不会叠在负号之上。

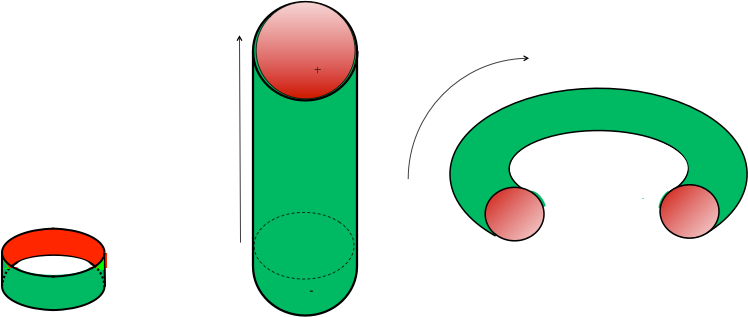

反过来,一笔额外的债务会添在前一笔上。偿还债务因而必然会招致一种额外的努力,这种情况我们能用一条扭转的纸带形式来写出来:

那么,通过两次额外的扭转,如前所述,我们能再度按照正号叠在负号上的方式来合上这条带子。

在把正号粘在负号上之后,我们可以观察到这一操作的继发效用:另外两条定向的边,不仅不会相互重叠,而且同时找回连续性,并且相互的标号是对立的;这样就可以说它们会相互抵消掉吗,就如同债务及其偿还的关系那样?

或者相互增加?又或是这些会在不可判断下继续保持?以拓扑学的视角看,短边的对接引发了这一维度的取消,但是我们能说在长边上也同样如此吗?

如果我们想要保住在我们已规定基础上的相称,这是不可能的:我们处在要实现这一边叠上同一条边的不可能性之中,而且它变成唯一的边。

如果我们想要完全地与这个模型保持一致,我们就该注意到短边的抵消同时是有效和无效的。总体上看,不再有要去偿还的边(但变成了双倍长),但是局部地看,这个面总是还有两条边。

解释自然就出来了:如果我们能够以偿还实际的剩余价值,这是我们通过我们的工作(扭转)局部增加到祖辈给我们留下的资本中的,那么我们就不可能偿还这原始的债务,我们永远不会知道它具体总额到底是多少。

更糟的是:它的长度的双倍化迫使我们重复至少多一倍的偿付款。而且还更为糟糕的是:在这些剩余价值上,这并不是没有后果的,以一种视点来看,这些剩余价值确实是相互抵消了,但是由于这个基准面,以局部的视点来看,却仍然存留着,毫发无损。

确实,我们可以说这和我们在环面的实验中的情况是一样的:抵消并不是什么也没留给我们,而是留下一枚戒指。后者同时是买卖的记账和对象,这样一枚相互交易的双方带着的戒指。

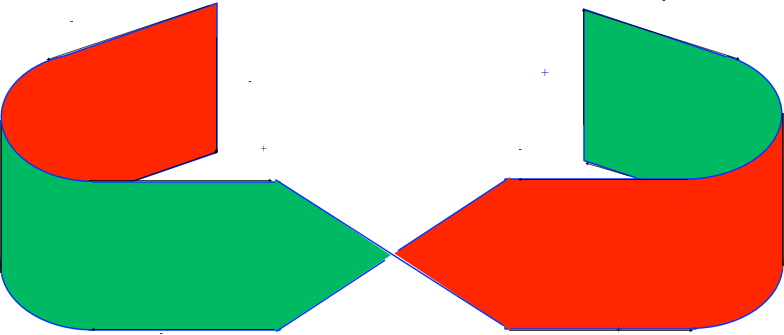

在此期间,我们可以压平这个手上的东西,在我正确地考量出的这种书写中,我们就会认出是条莫比乌斯带,就是说,这个带子考虑它的三次扭转,这样我们能看出它按如下方式构成:

我们已经看到,对于环面,要对接起来,两次半圈的扭转是必需的(事实上是四次:每边分别两次)。这里,三次扭转是必需的。

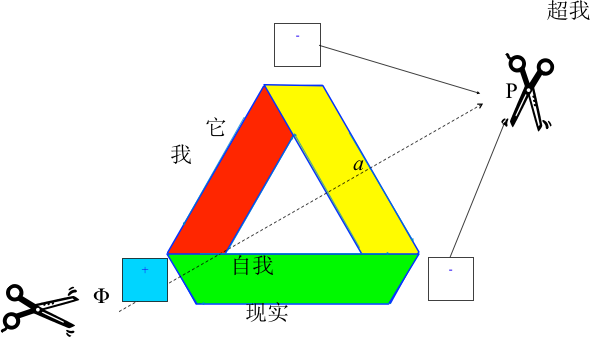

为了找回覆盖(+-)的地方,我们 必须再添进一种颜色,黄色。因为,如果我们把正面染上绿色,反面染成红色,我们就不能说出这第三 “面”的位置:

它同时是正面与背面,在它这个局部中表现出了在它的整体上莫比乌斯带的特征。

事实上,正面全部反转为背面,然而我们已经展示出了它们的连续性,但是在放平的这一部分以及我们读者的观点,这以确切方式写了出来。

在另外两个局部中,我们看到“正常”的价值流通,这以表面来表示:收入,绿色进来叠在从下面经过支出,红色之上。

所有经过好比客体的代表,曲面,考虑它在两人之间的交换;卖出方,也是收钱的一方(红色),买入方,支出的一方(绿色)。

客体自身只有在科学的视野下才是客观的。作为在人与人之间交换的客体,它展示出…至少三个面。一种是不确定的,我们不清楚这一面属于哪个(这是黄色那面)。它代表了将令人不满的客体送回的那一面:对于买家,在满足的短短时间之后,就总会发现有点失望,并且想念着之前的客体,对于卖家,已在算计着要在下一笔赚更多的钱。

我们已在我们基准的多边形中简述过了,方向的偏转使我们要做出额外的扭转,但是这种扭转并没有解决问题。我们可以偿还一种债务,但就无法还另一种了。

这一债务的增添,或者是,当哪怕一点霉运掉到我们头上的时候的这种我们要将它加进苦痛中的倾向,我只有一种方式来解释它:它表达了源于代际的基本缺失,换成弗洛伊德就把它称作死冲动,拉康则称作父姓。它建立了重复和欲望,因为它开创了不可填上的缺口。我们悄悄地亏着本,而且这不是用我们在欲望中赚得的东西来填盖的。矛盾地是,这种讨厌地要命的不满足,正是推动我们去生活的东西。

可是,没有性差异就没有代际,也没有性欲。事实上,我的梦告诉我我的未婚妻被扣作人质。因此,她同这个债务问题连在了一起,而且如果我没有偿清的话,在我与她的关系中,我就不能再发挥我石祖的作用。这就是阉割。可能同样出由此,黑手党把威胁罩了她的头上。 可能牵涉到一种儿童思想的模糊记忆,根据这个记忆,可以说女人们都遭遇过“最糟的事情”,就是说阉割。因此,威胁同样也笼罩在我的头上。

黑手党,就是父母的象征,更深一层来说,像这种世代的象征,也就是我们欠祖先的那个东西-父姓-的象征。

它总是要求更多,因为这个债务是无法衡量的:我们不知道如何来衡量它。毕竟,我们同样也不知道,它所牵涉到的是实物还是虚物/无,是正面还是反面,是我们带着感激欠下的可能还都同符号同等的金钱方面的遗产的一笔符号款项,又或是我们觉得应付的并且耗尽一生去讨的一笔符号的款项,因为我们看重没有拿给我们的那些我们自认为有权去期望的东西。

有些人揭开一边的封口(重复无止尽的答谢,几近牺牲);另一些人,则揭开了另一边的(乐此不疲的索取,几近勒索),但是,在所有人那儿,这种凸显了一个侧面的方式存在着一种幻想,一种掩盖问题根本的模糊性的方法:掉子儿也算几颗子儿3。

石祖,我们大概知道与它一道受局限的这个东西:就是它的在和不在,这同样被孩子视为两性的差异,好比沿着莫比乌斯带的书写的边上的那些箭头,处在相反方向上。

等式可以明白易懂:1 = 0,或者还有:ϕ = -ϕ,最糟糕的东西,笼罩着的威胁,阉割。至少我们可以说通过另外写出等式:-ϕ/ϕ = -1,这给我们放置,至少,是个认同的底座。但是这联系着另一个解答的等式,其中等式的一端留有一个完全的未知数。这整个东西来填补一个缺口,按照弗洛伊德的等式:阴茎=孩子=钱=大便,这等于石祖的等量物= ϕ,缺口的规格,因为它在身体上被阅读。这是从局部看的莫比乌斯带的读法:它总是,局部地,一面正与一面反。

但是,我们欠祖先的,比原本的要绰绰有余得多东西,要从艰涩的话到铭文、到由被遗忘了的语言(如同尚波力翁之前的圣书体)写出的最难读懂的、经由岁月摧残而风化的、甚至类似于一些从未传达进到文字阶段的一些原始符号的、耗尽心血才能合适破译的东西,只有在这些里头,才被道出。

这里是那个作为超我的命令出现的东西,莫洛克神永不满足人们为他而祭祀的受害者数目。ϕ/x = a :石祖被未知变量所除,在拉康那里得出了客体小a,就是说客体的那个无法抓捕到的部分,残留下来,不停地为欲望上着发条。

在它整体视角的阅读中,莫比乌斯带的唯一的也就是与方向相互对着的边:正面,就是反面。分割4(除号 / )的操作者,第一剪,就是父姓,P(必要时可以是:父性性)。石祖分割的操作者( / ),是相反方向的第二剪,-ϕ/ϕ,我们称之为符号的石祖,Φ(必要时可以是:男性性)。两剪刀方向的矛盾,阻碍了分割的这边或那边刚好全部剪完。

大部分的时间阉割的-ϕ都是无意识的,通过意识上对石祖以诚信相对策的呼唤,作为洞覆盖在了开支中。

通过书写的定向区域正反面的等值,想象上它们的等价得以标记出来。然而,这种分割却受到了干扰,这是因为与它相连的另一种分割:即父姓引发的划分,它阻止债务被全部叠盖抵消,如先前所作的环面中的例子显示的那样。

方向迷失的a(同时是正反两面)那个面禁止了-ϕ完全消失在ϕ的面下,这就给出了压抑终归失败的理由,弗洛伊德出色地指了出来,这个压抑的失败就是我到现在为止一直用债务的抵消所比方的。

源自被压抑的范畴的这整个,都或多或少在这个阉割的标记之下:这就是弗洛伊德的它我了,而与外部现实相联系的这个区域却非此不可,这就好比是在欠下祖先的债务——就是说父姓(P)——的支配下,超我命令暗自推进以便来压抑阉割观念的自我一样。

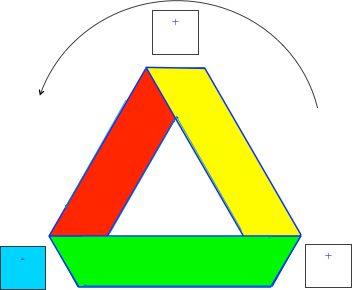

要完成这个形式化,我们可以从莫比乌斯带的书写中抽出一个十分有趣的特征。

如果给出任意一个方向,例如反时针,我们看到两个扭转处是朝同一个方向(正面到背面),另一个朝相反方向(背面到正面)。一个负号对着两个正号。我们在那儿就有了个对无法估量的债务的书写。

通过选择顺时针方向,我们得到颠转的对照图,一个正号对着两个负号,代表无止尽的讨债:

它并没有涉及到两种结构,而是恰恰在同一个莫比乌斯带上观察到了两种不同的视点。每种视点因场所、对话者以及时机的功能而有所变化。

我的梦凝缩了两种视点:在讨债中,我是个赌徒,如同在赌场期待偶然的好运的年轻犯人,或者要去掠夺父亲的一种替代;在债务中,我希望履行黑手党的命令。

正号和负号的不对称对应着在用作基准的多边形中通过描述联系在Φ与P关系上的不匀称上我们所介绍的反常。

为什么在这种不对称的对照中没有再认我们两次原始的剪切在方向的差别呢?

不匀称显然是与正号和负号的变换相一致的。Φ,是一次扭转,P则是相反方向的两次扭转。债务总是至少两倍于它本身。在那里就是梦里再度偿还已还过了的金额的必要性所在,也是再考一次已成功考完的考试的迫切需要所在。在另一个方向上有着同样的事物,就是说对已给我们的东西上的不公道面前,总是有对其他东西的追讨。

扭转总是代表转账,弗洛伊德的Verschiebung,对彼者的力比多的或金钱的投注摇摆的时刻。假如这个术语是弗洛伊德从银行用语中借用的话,那绝不是偶然的。

涉及到的是我们赋予客体一致的价值,包括了这些爱的客体,即:别的主体。如同它曾给我们指出的,一方面,力比多总是摆动在自我和外部世界(自恋对性的力比多)这两种事物之间,另一方面,在外部世界的多种客体之间,因为,在结构上讲,每一个都不会显得令人满意。这就是为什么在所有它的时间维度中的扭转的运动:偿还债务、借出款项、客体更换,是一种力比多的出色代理。

如果Φ和P属于一些函数,就是说是一些除数,在拓扑学书写中它们可以被客体所代表。它们含在没有被写出的东西——那个环绕着被代表客体的洞的第三个维度之中。

这些扭转,虽然只被从背面分离的正面边缘所代表,然而给出了一种书写:运动的轨迹,已经做出的或者将要产生的,但是时间的运动不可能书写出来,同样由于这种轨迹本质上的这种静态特征。我们在这些能指的轨迹边缘——就是说字母——中再认,以便当这些表面书写这些能指所产生的一些所指的时候,它作为话语的记忆而得以被写下来。

因而所有这些仅仅就是语言的结构,在一个方向上,一种能指可以进入其中,但是同时根据上下文(边缘的相反方向)又在另一个方向上,或者在以各种方式变换的一些方向中,如同莫比乌斯带的结构所展示的。

能指并非与自身相同,而且整个文本表现为一个不含有自身的集合。如果ϕ-ϕ = 0, P-P = x。一个能指总是送回到另一个能指那儿,而不是送回到一种确定的所指上,这可以写成:[SS’]PΦ,并且我们把它读作莫比乌斯带的边长。

(翻译:张涛)